- 信息动态

-

非物质文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。在第1期的推送中,我们为大家介绍了越窑青瓷烧制技艺、泥金彩漆技艺、余姚土布制作技艺、十里红妆婚俗、前童元宵行会、姚剧等国家级非遗项目,以及省级非遗项目“老虎鞋”制作技艺。今天,我们将继续为大家带来朱金木雕、骨木镶嵌等宁波本土的非遗项目。

【推荐1:宁波朱金漆木雕】

所属类别:传统美术

所属级别:国家级

所属批次:第一批

所属地区:鄞州区

命名时间:2006.5

宁波朱金木雕是宁波传统工艺“三金一嵌”之一,距今大约有一千多年的历史。公元759年,唐代高僧鉴真及其弟子在日本建造的招提寺,就采用了很多朱金木雕装饰,其风格与现存国内的宁波阿育王寺的木雕装饰十分接近。

朱金木雕先在木材上雕出图案,再上漆、贴金、彩绘,并运用砂金、碾银、开金等工艺手段,使之产生富丽堂皇、金光灿烂的效果,从明清以来普遍应用于民间日常生活,如日用陈设、佛像雕刻、家具装饰,特别是婚庆喜事中的“千工床”、“万工轿”等,都称得上绝妙的民间工艺精品。

【推荐2:骨木镶嵌】

所属类别:传统美术

所属级别:国家级

所属批次:第二批

所属地区:鄞州区

命名时间:2008.6

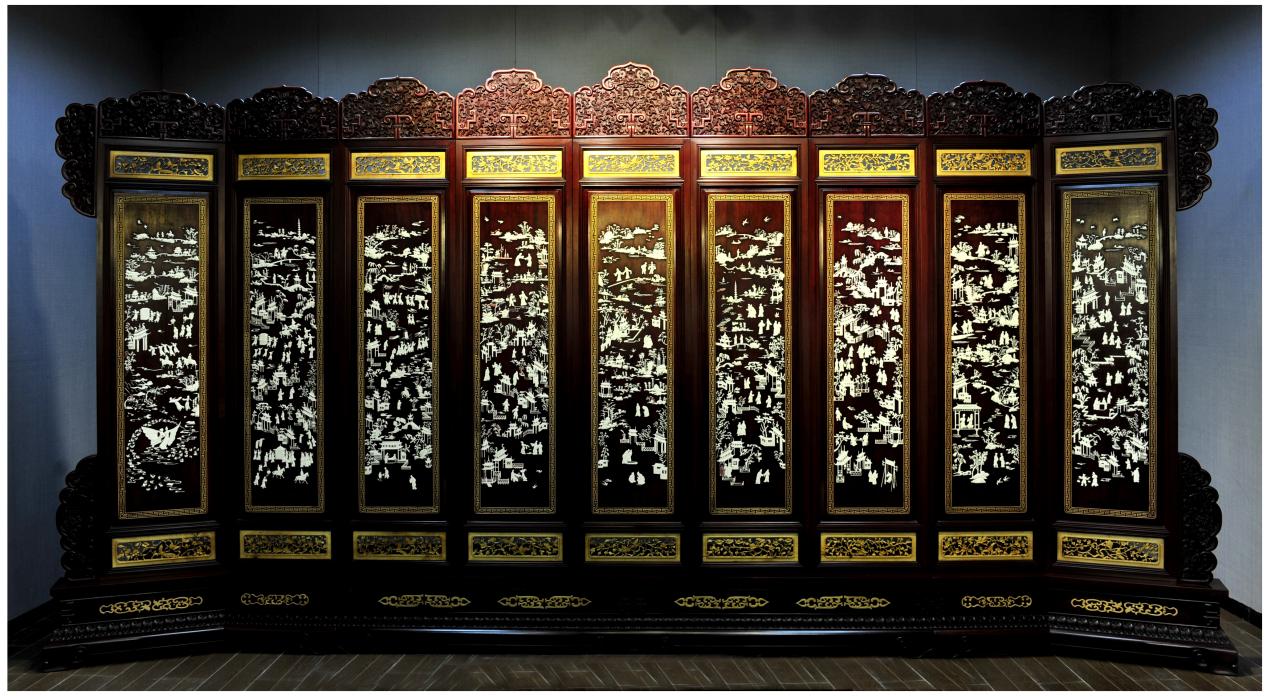

骨木镶嵌是宁波传统工艺“三金一嵌”之一,采用牛骨片、黄杨木片等为原料,用铜丝锯锯成纹饰,在木坯上起槽后粘上黄鱼胶嵌入花纹,再打磨雕刻、髹漆而成,嵌涵盖门类较多,实用性很强。

大约隋唐时,宁波就出现了骨木镶嵌工艺品。明末清初骨嵌艺术最终形成固定风格,很快在宁波地区民间家具上广泛应用。当时的宁波地区,几乎家家户户都有几件骨嵌家具来装点生活。宁波的骨嵌产品除畅销省内各地外,还大量销往长江中下游和东南沿海一带,流传极为广泛。

清乾隆中叶,宁波骨嵌技艺进入鼎盛时期,骨木拼接胶合技艺博得了“天衣无缝”的赞誉。现存于宁波博物馆的骨木镶嵌“千工床”,制作于1864年的精品,可以说是集骨木镶嵌技艺之大成,是现存的传统手艺之瑰宝。

【推荐3:宁波金银彩绣】

所属类别:传统美术

所属级别:国家级

所属批次:第三批

所属地区:鄞州区

命名时间:2011.5

金银彩绣,又称“金银绣”,是宁波传统工艺“三金一嵌”之一,主要技法以“盘金(银)”和“填金(银)”为主,运用金银线作为基材,辅以各种色线,在丝绸品上绣成各色图案,华贵动人、用途广泛。

明正德六年(1511)83岁的日本高僧了庵桂吾到宁波,明武宗赐“金烂袈裟”。这又织又绣的金烂袈裟就是宁波府代皇帝赐赠的精品之作。

1989年,宁波绣品厂绣制的《百鹤朝阳》被轻工部征集为国家级珍品,并收藏于中国工艺美术馆—精品馆。2010年,宁波金银彩绣有限公司绣制的金银彩绣《甬城元宵图》荣获第五届中国民间工艺品博览会金奖。

【推荐4:宁波走书】

所属类别:曲艺

所属级别:国家级

所属批次:第二批

所属地区:鄞州区

命名时间:2008.6

宁波走书起源于清同治、光绪年间,是浙东农民田地劳作时,你唱我和、自娱自乐的田头小调。后增加了打击乐器、管弦乐器,唱历史故事,演化成犁铧文书,雅称“莲花文书”。由于莲花文书从坐唱发展到站立表演,分口饰角色,这样演员在台上动作的幅度比较大,走书之名也由此得来。

宁波走书流传于宁波、舟山、台州一带。时鄞西谢宝初的表演,城里段德生的唱腔,慈北毛全福的武功,各有千秋,名噪一时,在群众中很有影响。

宁波走书的主要传统书目有:《白鹤图》、《黄金印》等,曲调常用有四平调、马头调、赋调三种,俗称“老三门”。而在伴奏乐器中,四弦胡琴为必不可少的主乐,也是宁波走书音乐具有独特风格之处。

【推荐5:奉化布龙】

所属类别:传统舞蹈

所属级别:国家级

所属批次:第一批

所属地区:奉化区

命名时间:2006.5

气氛热烈,催人振奋的奉化布龙迄今已有 800 多年历史,因起源于奉化而得名,是全国很有影响的代表性龙舞之一,也是中华民族极为珍贵的文化遗产。

奉化布龙由敬神、请神、娱神逐步演变成为富有特色的民间舞蹈。舞得活、舞得圆、神态真、套路多、速度快是奉化布龙的主要艺术特征。整个舞蹈由盘、滚、游、翻、跳、戏等基本套路和小游龙、大游龙、龙钻尾等过渡动作组成。所有舞蹈动作都在龙的游动中进行,能做到“形变龙不停,龙走套路生”,“人紧龙也圆,龙飞人亦舞”,造型生动,转换巧妙,动作间的衔接和递进十分紧凑。

奉化布龙传统套路多达四十余个,为一般龙舞所罕见,其中有的已被用作国家体育舞龙比赛的规定动作,被大江南北的龙舞所移植。

【推荐6:红帮裁缝技艺】

所属类别:传统技艺

所属级别:省级

所属批次:第二批

所属地区:奉化区

命名时间:2007.6

红帮裁缝发祥于宁波市鄞州姜山镇孙张漕村及奉化江一带,靠一把剪刀、一个熨斗、一卷皮尺闯天下,以精湛的工艺,在中国服装史上留下浓墨重彩的篇章,并创立了中国服装业的五个第一:制作了第一套中山服、第一套西服,开设了第一家服装店、第一家服装学校,编撰了第一部服装专著。20世纪20年代以后,红帮裁缝依赖自身的手艺,借鉴西方的工艺,在量、算、缝、试中运用刀功、手功、车功、烫功和“推、归、拔”原理,久而久之总结了西服工艺的九个势、十六条标准,成为中国裁缝的经典理论。

红帮裁缝曾为孙中山先生以及党和国家四代领导人、外交人员等制作过精美绝伦的服装。1997年8月,国务院经济发展研究中心命名奉化为“中国服装之乡”。

【推荐7:棠岙纸制作技艺】

所属类别:传统技艺

所属级别:省级

所属批次:第五批

所属地区:奉化区

命名时间:2016.12

奉化多竹,竹纸生产源远流长。20世纪30年代是奉化手工(竹纸)造纸业的鼎盛期,仅棠岙东江、西江、溪下3个村就有槽桶300余槽,从业人员达1000余人。而到了20世纪80年代末至90年代初,随着机制纸业的猛然兴起,手工纸坊经营难以为继,纷纷歇业,只剩下袁恒通一个作坊。

1997年,一起偶然的事件给棠岙竹纸业带来新的生机。当时,宁波天一阁图书馆为修补破损的古籍藏书,需要一批与明代古籍纸相同的竹纸。经人介绍,该图书馆管理员来到棠岙找袁恒通,请他试制古籍用纸。第一批样纸生产出来后,送去南京博物馆化验,结果证明这种竹纸与古籍纸最接近,是品质最理想的纸张。之后,中山大学、武汉大学、北京大学、福建师范大学、天津图书馆、桂林图书馆、国家图书馆等古籍修补机构纷至沓来……至此,棠岙造纸业再度兴起。

竹纸细腻柔韧、厚薄均匀、久存不蛀,焕发着动人光泽,也是奉化棠岙引以为傲的荣光。

浙江公安网备 33021202001216号

浙江公安网备 33021202001216号