活着,还是不活 ——《哈姆雷特》的电影改编[图]

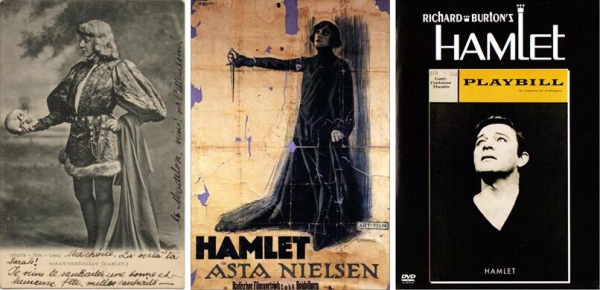

11月1日,贺秋帆老师的直播讲题是谈《哈姆雷特》的电影改编。贺老师先从莎剧及《哈姆雷特》在中国的传播谈起,谈到20世纪初无名氏翻译的《报大仇韩利德杀叔》,到林纾的《鬼诏》,到田汉、朱生豪、曹未风、孙大雨、梁实秋、卞之琳等汉译本的情况,谈到《哈姆雷特》的电影版的产生与发展,谈到战后电影工业蓬勃发展期,电影版《哈姆雷特》的雨后春笋,以及此剧与弗洛伊德精神分析学说的碰撞,以及诸电影版对弗洛伊德学说的渗透,最后,贺老师把重点放在1948年英国版和1964年苏联的解读上。

讲座中贺老师谈到,“莎剧是英国舞台的命脉,莎剧也是英国舞台剧演员登堂入室之所在,英国演员都是先在莎剧站稳脚跟,然后有其他出路,莎剧里的古典气息是演员再好不过的学养根基,未经莎剧洗礼的表演艺术家是不可想象的。”

“复仇和毁灭是老主题,延续了希腊悲剧以来的精神,自不待言 ,抉择时候的犹豫是莎士比亚的新意,也是他直击人类精神世界的一个新的大门,哈姆雷特之超越时代,甚至可以用现代装束包裹,就是因为犹豫是人类的秉性之一,足以引发后人层出不穷的探究,分析,解构。恐怕也只有奥利弗的哈姆雷特独白,能够超越毁灭和情仇,成为哲理化、影像化的听觉体验,也超越时代,超越舞台和电影的形式局限,成为人类精神层面的某种共鸣,最大限度呈现莎剧的灵魂。这些独白于成为莎剧,成为《哈姆雷特》的结晶。”

“苏联版隐约传递这样一层意蕴——苏联导演着眼于改编非本国的文学经典,含有借他人之酒杯 浇胸中之块垒之意,因为本国政体不可描述,所以作为普世价值的莎士比亚成了理想的媒介,但是仅仅把影片视为一次莎剧改编又远远不够。”

(宁波图书馆)