保国寺发现者之一、92岁的戚德耀老先生至今依旧每天整理古建筑资料

保国寺外景

宋代的大殿

唐代的经幢

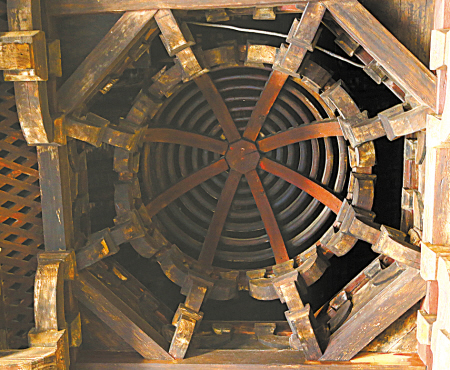

殿堂屋顶的藻井

汉代的骠骑井

“骠骑山高万丈松,祥符殿阁郁葱茏。登临徒觉心神旷,信是东来第一峰。”

在宁波西北郊灵山山坳“东来第一峰”上,有一座大殿重建于北宋大中祥符六年(1013年)的古建筑群,它就是被称为“江南一绝”的古建瑰宝保国寺,今年它迎来了自己的千岁生日。

一座木构建筑,如果能经历百年风雨依然挺立,已属不易,而保国寺穿越千年沧桑,尤其地处多雨潮湿、台风频繁、白蚁横行的江南,经受了漫长岁月的风吹雨打、天灾人祸,依然巍然屹立,当属奇迹。

这奇迹不仅在于它的千年高龄,还在于它大殿内“鸟不栖,虫不入,蜘蛛不结网,梁上不积尘”的千年之谜。

它的科学价值为后人称道:大殿的木作工艺手法与中国第一部建筑典籍、宋代的《营造法式》有诸多相似之处,有的甚至成为《营造法式》的孤例,但它的建成比《营造法式》成书早90年,为《营造法式》奠定了基础。

保国寺丰富的历史信息更让后人珍视:它是长江以南现存最古老、保存最完整的木结构建筑,是宁波“海上丝绸之路”全盛时期的杰出文化遗存,是宁波历史文化名城的代表性建筑。

如今,南宋时钦定的蜚声江南的“五山十刹”中的木结构建筑无一幸存,而保国寺这座“活化石”依旧岿然不动。今天正值联合国教科文组织公布的“国际古迹遗址日”,重述千年保国寺沉淀的历史故事,揭示其深厚的历史文化内涵,显得更有意义。

深山藏古刹

保国寺的历史要追溯到东汉灵山寺。根据《保国寺志》记载,东汉建武年间骠骑将军张意和他的儿子中书郎张齐芳隐居在灵山,他们去世后,宅舍被建成寺院,名为灵山寺。现存的骠骑井泉,记录着这对父子在这里生活的痕迹。

灵山为四明山余脉,绵延数十里,《保国寺志》记“灵山僻处海隅,故名人罕至,山又不甚高广,无大奇异”,但这里“兰若隐云端,萦回路百盘。骇人啼怪鸟,障日耸危峦。僧磬竹阴晚,佛台花雨寒。相期观海曙,留宿待更残。”层峦叠嶂、古木参天、苍松翠竹、潺潺溪涧……共同构筑了一幅“深山藏古刹”的别样风景。

唐代“安史之乱”后,社会经济凋敝,赋税加重,民众纷纷出家以寺院为避难所。而唐武宗会昌二年至五年(842年-845年),官府下令拆毁寺宇,勒令僧尼还俗。据统计,当时拆毁大寺4600余所,小寺4万余所。灵山寺在这次灭法活动中被废。

35年后的唐广明元年(880年),宁波国宁寺僧可恭,应施主要求,前往长安上书朝廷,请求复寺,获得批准。当时18岁的唐僖宗被黄巢起义军逼近长安搅得心惊胆战,或许为乞求获得潜在的护国力量,赐名“保国寺”,“保国寺”名字由此而来。

保国寺“开山鼻祖”是三学则全,朝廷赐号为“德贤”。在唐朝初建之时,保国寺只是作为国宁寺的从属院,规模不大。而宋真宗时期(998年—1022年)对寺院实行豁免徭役和赋税的优惠政策,致全国寺院发展到近4万所。德贤就是当时四明山区天台宗传人知礼门下“南湖十大弟子”之首。

宋真宗大中祥符四年辛亥(1011年),德贤“复过灵山,见寺已毁,扶手长叹,结茅不忍去”。于是,他与众多徒弟“鸠工庇材,重修寺院”,“山门、大殿悉鼎新之”。其中,北宋大中祥符六年(1013年)建成的大殿结构形式“甚奇,为四明诸刹之冠”。从此,保国寺开启了千年孑然孤立于世的漫漫途程。

千年后漫步保国寺,在它的殿堂庭院间似乎依稀传来历史深处的回响:大殿建成51年后的1064年,朝廷取《无量寿经》“勇猛精进、志愿无惓”之语,赐予“精进院”牌匾,说明保国寺在当时寺院中具备一定地位,如今牌匾悬挂在大殿前进深梁上。大殿西侧前进深补间铺作昂尾至今留有墨字“甲子元丰七年”(1084年),说明大殿在这年有过一次大的修缮。大殿前的净土池开凿于南宋高宗年间,后明御史题写“一碧涵空”,池中所种四色莲花让多少文人墨客遐想翩翩,有诗写道:“涵空一碧映诸天,四色曾闻产妙莲。净水可知由净土,笑看尘世隔天渊”……

虽然保国寺历经千年沧海桑田,建筑屡有更迭修缮,但是其主要建筑的基址未变,每一进院落仍然保持着当时的建筑风格,其历史清晰可读。

如今展现在世人面前的保国寺堪称一座“中国古代建筑的博览馆”:中轴线上有宋代的大殿,清代的天王殿、观音殿,民国的藏经楼;两侧有明代的迎熏楼,清代的钟楼、鼓楼;此外,大殿石阶前有汉代骠骑井,天王殿前有两座唐代经幢。

慧眼识瑰宝

往事如烟,但对于保国寺来说,它的历史故事却不能如云淡风清般散去,尤其是它在当代被发现的故事,这应该是保国寺历史上浓墨重彩的一笔。

如果说1937年梁思成在山西五台山发现中国第二早的木构建筑、重建于唐大中十一年(857年)的佛光寺大殿是凭借敦煌壁画中的《五台山图》的指引刻意为之的话,那么,保国寺的发现则纯属“偶然”,正是这“偶然”,反而为其增添了传奇色彩。

发现保国寺故事的主人公之一是原江苏省文管会高级工程师、2011年获江苏省文物局授予的“江苏省文化遗产保护终身成就奖”的戚德耀老先生。戚德耀出生于1921年,曾任南京大学工学院中国建筑研究室主任、江苏省文化厅古建筑专家组组长、江苏省文物专家组组长。他一生曾为无数古建筑“听诊把脉”,其中,让他记忆最深刻的当属1954年发现保国寺的经历。

近日,92岁高龄、思路敏捷、耳聪目明的戚德耀在南京的家中回忆起这段59年前的经历,往事历历在目如昨天般清晰。

戚德耀祖籍宁波梅墟,又是“慈城女婿”,仿佛注定了与宁波的“不解之缘”。1942年,在杭州长大的戚德耀考入上海亚洲建筑工业学院建筑专业,后因抗战时期时局动荡,高校内迁,他无奈放弃学业。抗战胜利后,戚德耀回到宁波老家,先后在当时的慈溪县土政局做绘图员、在慈溪普迪小学教书。后来,他辗转到上海烟厂工会办的职工子弟学校教书。

1952年,国民经济开始恢复发展,国家急需建筑设计人员并号召技术人员归队。从小爱好建筑的戚德耀一直没有放弃对建筑专业的梦想,他考入了上海华东建筑工业设计公司,干上了自己喜欢的建筑设计工作。后来他又调入1953年2月5日在南京工学院成立的新中国第一个专门研究中国建筑史学的机构———由具有“北梁南刘”之称的著名建筑学家、建筑史学家、中科院院士刘敦桢主持的中国建筑研究室。

“刘教授不仅亲自带领学生赴外地实习,参观考察古建筑,还开设专题讲座,系统地传授古建筑知识。他对工作非常严格,所有的图纸不能一次完成,需要反复修改。他告诫我们,所有的古建有自己的时代特征,我们研究室是为设计服务的,图纸一定要精确,不能掺杂个人的意图。在刘老师的带领下,我们这些热爱古建的同事们度过了一段温馨而纯粹的日子。”戚德耀至今充满着对恩师的感激之情,“当时民族风格的仿古建筑成为时尚,与此同时,却又‘不吃面包的做不了教授’———大部分技术人员是西方建筑教育培养出来的,对民族建筑知之甚少。”为解决这一矛盾,中国建筑研究室当时的研究任务是调查全国古建筑住宅园林,编辑中国建筑图集,供设计和教学参考之用。

1954年暑假,戚德耀和同学窦学智、方长源组成实习小组,调查杭州、绍兴、宁波一带的民居及古建筑。戚德耀回忆:“这是我第一次单独进行古建筑调查工作,也是我从事这项工作的开始。自7月13日启程,一路调查,7月30日抵达慈城。”在这里,戚德耀听说离城5公里鞍山乡洪塘北面的山坳里有座规模很大的古刹,其中大殿为唐代所建的“无梁殿”,这一消息让他欣喜。

在完成了对慈城、天一阁、庆安会馆、和丰纱厂、天童寺等处的调查工作后,8月3日,戚德耀、窦学智、方长源三人背着相机、带着干粮坐汽车来到洪塘,沿着当地群众所指的“蛇”形石板小路上山。

“当时天空灰沉沉的,有立刻下雨之势,虽然没带雨具,但凭着一股渴望见到‘无梁殿’的热情,我们加快脚步向山上前进。”戚德耀回忆着,“沿路行人渐少,村落依稀,山间峰峦叠翠,白云虚朦,很有国画山水的韵味。”不多会儿,下起大雨,三人冒雨跑步前进。“约前行了半个小时,衣服湿透了,还是看不见佛寺的踪迹,找了山脚下的一户人家探问,才知寺庙还在前方的山坳里。”

三人继续攀登,在山腰隐约看到了马头山墙,接着走过一条平坦的石路,看见路口留存着残垣断壁及几座后期建的僧侣墓。很快来到寺庙跟前,山门已毁,从依山势层层而建的大片灰黑瓦顶看得出,这是一座有一定规模的寺庙。

对当时的情景,戚德耀记忆犹新。“从山门遗址转弯,见到了天王殿,东墙上嵌有几块历史碑刻。北面有一座面阔三间、周绕回廊、重檐歇山顶的大雄宝殿耸立,前面有平台及水池。大殿木构用材硕大、结构奇特。檐下有一排粗壮而远跳的斗栱,共66朵,油漆剥落颜色发白特别显眼。从殿内9根瓜棱形内柱、前槽顶上的镂空藻井及枋子上彩绘用的‘七朱八白’方法,可知大殿不是明清之作,至少为南宋遗构。另从殿内的须弥座式佛台背面‘造石佛座记’镌刻着的‘崇宁元年’字样,初步证明此殿为宋代木结构建筑。”这发现让三人欣喜若狂,但是环寺一周却不见传说中的“无梁殿”。

在后厢房找到一位50多岁的看护人,询问得知,寺内僧人已投奔他方,现仅留他一人看管,其生活费用由当地政府供给。至于“无梁殿”,则是误称。因大殿顶梁部分被天花板所遮,故被当地群众误认为是“无梁殿”;此外,大殿内原供奉着“无量寿佛”,有“无量殿”之称,“量”与“梁”同音,以讹传讹便成了“无梁殿”。“我们要求查看《寺志》,被告知,解放前已被原来寺庙的住持带到上海去了。那天因为时间关系,我们没能详尽测绘和摄影,匆匆搭乘当天最后一班车回宁波,第二天坐船转道上海回到南京。”

“刘敦桢教授听取汇报后,第二天召集研究室全体同事听取情况报告并发表自己的看法。刘教授初步判断大殿是元代以前的建筑,他还提出了下一步的工作要求:立刻返回搭脚手架详细测绘,校对无误后方可返回南京。”8月下旬,三人重返保国寺,其间路过上海,借阅出《寺志》。三人分工明确:戚德耀负责摄影、测绘和外界联络,窦学智负责查文献和测绘,方长源负责测绘细部和后勤。“我们在所搭的半满堂脚手架爬上爬下,拍了很多照片。当时大殿里面一片漆黑,相机架在脚手架上,大梁的照片曝光足有两分钟,非常清晰。”

三人吃住在保国寺20天,对工作可谓精益求精:“所有的测绘经过多次核对准确无误后,才绘成正规墨线蓝图。同时,对有关碑刻,采用文字记录、拓片以作辅助。所拍的照片底片先邮寄到宁波冲洗,观察效果是否符合要求,否则立刻补拍。”

回到南京,刘敦桢教授根据实物、《寺志》、图片、拓片和碑刻等资料,作出了“保国寺为长江以南最古老的、保存最完整的木结构佛教建筑”这一结论。三人合著的《浙江余姚保国寺大雄宝殿》(注:保国寺所在地一度划归余姚)发表在《文史资料参考》1957年第8期上。

1957年,国家文物局征集第一批全国重点文物保护单位名单,邀请刘敦桢教授提名苏、浙、皖三省的古建筑,当时刘敦桢教授就推荐了保国寺。

1961年3月4日,保国寺和佛光寺等一道,因其代表了中国古代建筑营造的最高水平,在建筑发展史中具有孤例实证性的“标本”意义,被作为我国现存屈指可数的早期木结构建筑,列入首批国家重点文物保护单位,成为宁波第一个“国保”。

谦卑论古建

保国寺的发现可谓石破天惊,称得上是长江以南文化遗产保护的骄傲。而第一次调查古建筑就发现了一座千年木结构建筑,对一位古建筑保护专家来说,无疑是一生特别大的荣耀。戚德耀却非常谦虚,他直言自己很幸运,“这是我一生中值得珍藏的记忆,从此我对古建筑保护的信心大增,更加热爱这一工作,一生都没有离开过古建筑。”

他念念不忘恩师刘敦桢,“我们的发现是偶然的,对保国寺大殿的认识是极肤浅的,在写调查报告的过程中,全靠刘教授的指导才能完成。期间他多次提到要亲自到保国寺去查勘,因各种原因终没能实现这一愿望,这是憾事。但不能忘了刘老师为此付出的巨大辛劳。”

他念念不忘的还有发现保国寺大殿过程中留下的遗憾。“当时所搭建的脚手架是‘半满堂’,而不是‘全满堂’,也就是说只在大殿东侧搭建了脚手架。因为当时自己想当然地认为古建筑两边是对称的,只要测绘了一边,另一边是一样的,不用重复测绘。”可是没想到,在未搭建脚手架的大殿西侧的前进深补间铺作下昂尾上有墨书题记“甲子元丰七年”(1084年),这几个记录着大殿维修年代的字没被发现。“这一遗漏让我意识到,古建测绘工作只搭‘半满堂’是不科学的,这为今后的工作积累了经验教训。”

翻阅当年的历史资料,保国寺大殿的黑白照片保存完好,却不见它的发现者和大殿的合影留念。对此,戚德耀严肃地说:“刘敦桢老师当时非常严格地执行‘不贪不漏’的文物政策,规定古建筑调查人员不许拍工作照,工作人员只有在留下古建筑的比例尺时,才能和古建筑合影,因此在保国寺的调查过程中,我们未能留下任何个人工作照。”

作为从事古建筑保护工作60年的专家,戚德耀对大殿内“鸟不栖,虫不入,蜘蛛不结网,梁上不积尘”的千年之谜也非常关注。目前流传着两种说法,一是大殿的建筑材料采用带刺激性香味的黄桧,散发禽虫所畏惧的气味;另一种说法是因为大殿特殊的建筑结构而产生声波震动的风流驱逐了鸟雀蝇虫。对此,戚德耀认为:“大殿建材的香味经过千年早就不存在了,我认为还是空气的流动造成的。宋代建筑的特征就是顶上的山花板、藻缝板东西向通风,风可以在其间自由流动,鸟雀蝇虫便来不了。”

戚德耀曾参与了《古建筑修建工程检验评定标准》、《木结构古建筑维修工程竣工验收标准》等规范文件的拟订工作,对古建筑身怀一颗敬畏谦卑之心的他动情地说:“古建筑能不修尽量不修,原来的工艺、用材修一次改一次,便失去了原真的东西。特别是一些工程队不按专家的意图维修,人为地改变了古建筑历史信息,把古建筑修‘塌’了。”

看见千岁保国寺至今状态良好,戚德耀深感欣慰。对保国寺的保护传承,他开出了自己的方子:“我很欣赏日本的做法,就是在古建筑旁边,选一块空地,用现代工艺再建一座一样的建筑,而对老的建筑只加固不能动。将来老的建筑坏了,照片和图片毕竟不如真实景物更传神,而旁边这座一样的建筑就是活的纪念。”

早在2004年夏,联合国教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构———国际古迹遗址理事会的总协调员尤嘎·尤基莱特博士来宁波考察,他伫立在保国寺大殿前曾发出了由衷赞叹:“宁波人民有创造力”、“这就是世界文化遗产!”这是对保国寺大殿价值和半个多世纪以来对其保护的最高评价。