题记:为大河文明找到出海口

30多年前的很多个清晨,我常常被运河上“突突突”的运沙船的马达声唤醒,然后在河畔柳荫下度过嘻嘻哈哈的一天,偶尔也和伙伴一起沿着堤岸追逐那一长串首尾相连的嫁妆船……是的,我曾经离运河很近,所居住的小木楼到河埠头不过3米,那是一条沿河小街的宽度。

那地方叫余姚马渚,时间是上世纪70年代。在此后的日子中,这条运河不止一次地在我的记忆中浮现,我却一点没有将其与书本上的大运河联系起来。也许人们对它知之甚少。

教科书上,大运河的“简介”很清楚———“大运河北起北京(涿郡),南到杭州(余杭),贯通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系……”是的,即便是几年之前,无论专家学者还是寻常百姓眼中的大运河还是1794公里长度概念的京杭大运河。

现在京杭大运河依旧被视作中国大运河的主体,但大有不同的是,人们承认,京杭大运河的触角向东延伸,伸向了海洋,这就是浙东运河。浙东运河和京杭大运河并肩站在了一起,“中国大运河”是它们21世纪共同的名字!

人们意识到,浙东运河是中国大运河中最年轻的一段,也是中国大运河中最古老的一段。说它年轻,是因为直到2008年10月,国家文物局才正式决定将浙东运河纳入大运河申遗范围,宁波、绍兴两地同时列入大运河联合申遗城市联盟;说它古老,是因为追溯浙东运河的历史,可以从春秋战国算起。2500年前,吴王夫差派人开挖邗沟,接通长江与淮水,准备称霸中原。与此同时,钱塘江对岸,吴王一生的对手越王勾践也正忙着修凿山阴故水道。邗沟最后成为京杭大运河之肇始,而山阴故水道则发展成为浙东运河。

宁波与大运河的联系,终于被正名了:宁波,是中国大运河的最南端,它为大河文明找到了一个出海口。

高桥(顾玮 摄)

马渚横河上的升船机(顾玮 摄)

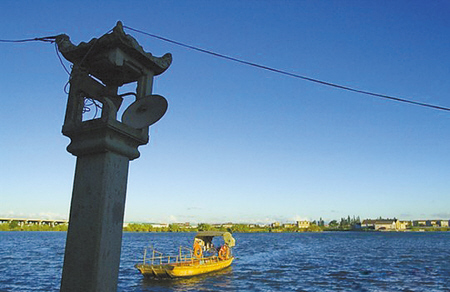

江北半浦渡口

丈亭三江口

大西坝

水则碑

智慧之河

2014年,中国大运河项目将正式提交联合国教科文组织第38届世界遗产大会审议,从现在开始的短短2年时间内,宁波将紧锣密鼓进入“大运河申遗倒计时”。随着对大运河了解的逐步深入,无数难题在田野调查和多方共同参与的前提下将一一找到答案。

运河是有形的,是技术的。

今天我试图一点一点向大运河回归,专家们也竭力向我阐释着运河的概念,而在“运河”这一词条下,不断有更多的子目录展开,它们令我目不暇接的同时却也甘之如饴:桥梁、纤道、堰坝、碶闸、渡口、斗门、仓库、会馆……它们是大运河的天然地理坐标。

有河就有桥。鄞西高桥是其中富有声誉的一座,它始建于元代,现桥为清光绪八年重修。桥洞上方两侧各有石匾一方,北刻“指日高升”,南刻“文星高照”,寓意官员来到这里,可以青云直上,而上京赶考的举子则可以一登龙门。河道的堤岸单侧至今留有窄窄的纤道,可以想见过去纤夫们倾斜而艰辛的身影。桥边有亭,是村民们交流、歇息之所。洞高、孔大是高桥的特点,乃至有了“船舶过往而风帆不落”的说法。“舟至此,通西坝,达大江,为南北往来孔道”。

有河就有码头渡口。半浦渡口至今仍能闻见人声鼎沸,每日往来200人次左右。它位于江北慈城镇半浦村最南端,古称“鹳浦古渡”。清道光至同治年间,郑氏家族陆续捐田造渡,咸丰元年(1851年)备造渡船三只雇工分撑,并重筑南北埠头、船夫住屋、各埠天灯。现古渡口设有渡亭一间,保留石柱天灯一座。据统计,沿姚江段,在明清至民国时期有渡口47处,1949年后新建3处,今存渡口22处。

有河就有各类航运水利工程。高桥往西有大西坝,被人形象地比作“水上高速公路出口”。古坝始建于宋,现存坝为上世纪60年代建造。它是控制姚江与大西坝河水位的重要水利设施之一,是天然河流与渠化水道平交区域的枢纽工程,具有引潮济运、拒咸蓄淡、维持航道水位等功能。专家慨叹:大西坝是10世纪时在浙东运河上诞生的杰出的工程建筑形式,是工程与河流和谐的规划典范!与大西坝相对的是小西坝,后者通往慈江。

斗门,同样是水利设施的一种。南宋时,余姚马渚斗门村就建有斗门、闸坝等设施,村民信手拈来,居然以此为村名。升船机闸分为升船闸和水闸两个部分。如何过船?把河底淤泥涂到过船坝上以增加润滑,然后再用人力或畜力牵引,最多能过40吨级船舶。这是古代劳动人民的智慧。

除了直接的水利设施,宁波城区还留有不少古代运河管理机构遗存。

水则碑于南宋宝祐年间由丞相吴潜初建,水则碑的作用是测量水势,碑上镌“平”字,城外诸碶闸都听从水则碑的号令而行事———水没过“平”字当泄,出“平”字当蓄。在交通和通讯不能及时传递水情的古代,通过它利用平水原理告知水情信息,达到体察灾情、民情和统一调度的目的,防患于未然,不愧为水利史上的创举。

庆安会馆与安澜会馆是宁波古代港口航运管理及行业信仰的重要文化遗产,是最能体现大运河入海口一段“河海联运”特征的遗存。宁波是中国“海上丝绸之路”的重要港口城市,各地商人依托宁波港优越的地理环境,开设商号,打造船只,经营货物,并逐渐形成了南北号两大商业船帮。1826年,南号舶商于当时船运码头林立的宁波三江口东岸建立会馆,取名“安澜”。1850年,北号舶商又在安澜会馆南侧建北号会馆,规模宏大,用时3年,取名“庆安”。庆安、安澜会馆,内设船运行业董事办公室,负责处理日常事务,解决行业纠纷,谋求业务发展。它们同时又是祀神的庙宇,每次启航前,人们会在会馆祭祀妈祖,以保佑未来出海的行程一帆风顺。

永丰库遗址是宋元明时期的大型衙署仓储机构遗址,考古中发现了大量重要文物,尤其是出土的瓷器中汇集了大多数江南和中原地区宋元时期著名窑系的产品,还有珍贵的唐代波斯釉陶片,简直是一个古代瓷器的“地下博物馆”。永丰库遗址充分反映了古代宁波在联内畅外的经济贸易中的重要地位,对研究内河外海交通史和陶瓷贸易之路具有特别重要的价值……

如果说,以上这些包括还有更多未能一一罗列的历史遗存都是运河的重要“关节”的话,那么河道就是运河的“肢体”。

大运河宁波段的主要河道有:虞余运河(马渚横河、湖塘江)、慈江—刹子港—大西坝河—西塘河、姚江—甬江;有支线六:其一为十八里河(云楼段);其二为慈江—中大河;其三为直通上林湖越窑遗址的运瓷专线(东横河与快船江);其四为小浃江;其五为甬江以东小浃江至鄞州区五乡育王线路;其六为甬江前大河古称夹江河,又称颜公渠。

值得一提的是,自然江河与人工塘河并行结合、复线运行、因势取舍,是宁波段运河的一个重要特征。每一条自然江河(姚江、奉化江、甬江),都有一条或多条、一段或多段人工塘河与之相配,巧妙地解决了潮汐、水位对航运的影响问题。

在以千年为计数单位的时光中,大运河慢慢伸展着筋骨,运河的贯通让四明大地清晰地感受到整个大一统国家的心跳。

风韵之河

运河是无形的,是风韵的。

中国大运河之最南,彰显着河海联运的功劳。举一个例子,元朝末年,元廷被中原、江浙各地红巾军所困,京杭河运已经中断,京师粮荒严重。至正二十年(1360年)至二十三年(1363年),元末割据浙东的武装首领方国珍,每年运送浙西的十余万石粮食通过浙东运河集中到宁波,再派出大批海船运送到大都(今北京)。海运虽然意味着变幻的气候、莫测的海浪,但在当时却不失为一条相对河运、陆运更为稳定的漕粮运输线。如果没有浙东运河漕粮的河海联运,也许元朝的覆灭会更早几年。事实上,河海联运更使不少海外客商进入内地,也使无数外销商品顺利出口,浙东运河与宁波港的组合作用显而易见。

中国大运河之最南,摇曳着因水而兴的四明大地的荣耀。依托水道,聚集成郭,相市成镇,运河水系及航道的形成,与“一府四县”的形成发展息息相关。

一府指的是宁波。公元前482年,勾践为发展水师,增辟通海门户,在其东疆开拓建城,称句章。句章是甬江流域出现最早的港口,是会稽的海上门户,句章作为海上交通和军事行动的出入港口而屡见史册。句章古港在6世纪逐渐衰落后,甬江流域的港口开始东迁三江口(今宁波城区)。公元821年,明州州治从小溪移至三江口,这就是后来宁波的子城(即内城)。公元892年,建造罗城。现宁波子城和罗城的轮廓犹存,古城格局尚在,并保留了大量的文化遗存。

四县,则是指大运河宁波段流经的余姚、慈溪、鄞县、镇海。

当然,我更感兴趣的是运河哺育的一个个村落乡镇,它们靠着水边伸展,仿佛大运河这棵大树上的枝桠。

伴随我成长的故乡马渚就是其中之一。相传秦始皇第5次南巡,“屯兵在渚,饮马于潭”,因此得名。马渚集市形成较早,镇内曾有80家商铺,名气较大的有元祥、信裕两家钱庄,益寿堂、鹤年堂、瑞林堂三家药铺,此外还有绸布庄、南茶店、酱店、客栈、油坊、粮坊、糕点坊等……街市以“后堰头”为中心,沿河为街,街由石板铺路,河岸砌石坎,上有“人”字廓棚。店铺向河,可谓“家家临水,户户通舟”,河上船舶穿梭往来频繁,足见运河带来了繁荣。

丈亭是另一个令人怀想的古镇,那是因为古时商贾客旅须得滞留于此候潮而行,“潮涨则西往,潮落则东行”。潮水留客的同时,也留下了文人墨客的无数诗篇。陆游《发丈亭》诗是其中之一:“姚江乘潮潮始生,长亭却趁落潮行。参差邻舫一时发,卧听满江柔橹声。”从放翁的字里行间,听得见欸乃之声,也看得见昔年丈亭三江口之繁华,当然还能体会到运河对丈亭发展的重要作用。丈亭有老街,即为镇的中心,全长不足300米,街路全部用石板铺砌,两侧为清晚期至民国时期的一层或二层商铺,如今屋舍俨然。

沿着运河,这样的小镇还能见到不少。与运河一起醒来,一道出门,在运河边的田塍、老街上留下脚印……千百年来,运河两岸的人们把简单的日子过得有滋有味,古来多少人事,在此沉浮变幻。而运河之水,在一场场客串演出后,又奔赴下一个舞台。

中国大运河之最南,输送着瓷器丝绸、学术思想等“特产”。任何人想到这些,会忍不住豪气顿生。

浙东这块人杰地灵的土地最早孕育了成熟瓷器的诞生,大概在东汉时期,青瓷率先摆脱泥土的质朴,闪耀着诱人的翠色,在上林湖一带烧制成功。从此,这里一直成为中国青瓷业的发展中心。今天人们考察发现,上林湖越窑所产的青瓷,经东横河与快船江形成一条运瓷专线,这就是浙东运河的支线之一。

运河的贯通,也让文化精神、学术思想随着人们的一次次升帆远行而传播海内外。王守仁怀揣着“知行合一”的心学,教授着全国各地慕名而来的王门弟子;朱舜水东渡日本,成为日本宾师;黄宗羲武装抗清、四处讲学、著书立说……这些文化的传播,都是靠运河这条古老的水道来实现的。以姚江为纽带的沿江三县余姚、慈溪、鄞县,在明代“盛产”进士,以“科举金三县”的形象灿烂于中国的科举史和文化史,成为一个世代相传的地域传奇。

运河不仅留下了中国人南来北往的足迹,而且还留下了中外交往的见证。明代弘治年间是大运河史上比较畅通的时期。弘治元年(1488年),朝鲜官员崔溥和同船42人在海上遇险后漂流至浙东沿海,上岸后由官府接待,沿运河北上抵达北京,再北返归国。他在后来写的《漂海录》一书中详细记载了一路的见闻,其中从奉化江摆渡进入鄞县的风棚碶后,一路乘船沿南塘河到宁波城南的长春门,由水门入城,出西门到西塘河时,见“江之两岸,市肆、舸舰纷集如云”。所谓旁观者清,崔溥眼中所见,比较完整地反映了当时运河宁波段的实际情况。

行走在运河的历史文化长廊里,其实有个不成问题的问题,就是应该自北往南走还是反过来一路向北?历代官员乃至帝王的考察线路大多是由北往南走的,而粮盐漕运、瓷器进贡、举子赶考、使节晋京等,更着重于北上。

在大多数的历史时段,向北意味着离京都更近。而往南,一路往南,运河的终端,是万里海上丝绸之路的起点。

生命之河

运河是线性的,是动态的。

它是流淌的长城,是活动的兵马俑,这就决定了对它的保护远比其他来得更为艰辛。有人说,如果要论中国大运河遗产的价值,很难将遗存、自然和附着于上的非物质遗产三者分割,世界上目前唯一发现的多遗产形式并存的样本就在这里!

2006年,“为了保护大运河,不让大运河的价值和风貌传承在我们这代人手中‘断流’,我们几个老人愿做运河上的纤夫!”罗哲文、郑孝燮、朱炳仁这“运河三老”,联名发出一封呼吁信,呼吁加快大运河的申报进程。

目前,涉及8个省市35个城市的“中国大运河”项目正整体申报世界文化遗产。按照2014年申遗的要求,我国将在2013年8月前完成全部申遗准备工作并接受国际专家现场评估考察。

今天,宁波和其他城市一样,进入“大运河申遗倒计时”。

大运河申遗之难,工作量之大,远远超出了我们的想像:

2008年,大运河(宁波段)申遗办成立。

2008年至2011年,完成了第一阶段的三项主要任务:结合第三次全国文物普查,完成大运河宁波段遗产资源普查工作。资源普查涉及水陆里程共计300余公里,乡镇(街道)39个,行政村(社区)215个,登录不可移动文物794处和100余项非物质文化遗产;完成保护规划编制和报批工作;完成大运河宁波段遗产点段的遴选,初步拟定了推荐国保、省保的遗产对象。它们构筑起了大运河宁波段遗产体系的基本框架。

2011年8月起,大运河申遗第二阶段工作随即展开,围绕预备名单,部署整治工作;采取“三合一”方法,编制整治规划;各司其责,开展环境整治;开展申遗点段基础工作……

纵横交错、千头万绪。大运河申遗涉及文化、规划、水利、交通等10多个部门以及所在县(市)区政府等方方面面的协调安排,申遗工作就在这样那样的困难中不断推进。

“申遗什么时候能成功?”

“一般来说,要有三个过程:国内考察评估,国际专家考察评估,批复。大运河申遗成功是一个比较漫长的过程,在这个过程当中,申遗只是一种手段,我们的目的是保护和发展。”

这是一段最普通也是最现实的问答。这样的问答抚慰且激励着每一位参与大运河申遗的人们。

大运河是什么?它是生命之河,到了今天,人们醒悟到,它已经变得无所不包。在这流淌了数千年的河水中,无数“文化”和“现象”汇合,构成了南北共通的认同感和价值观,那是一段又一段的历史的投影;它又是自信之河,运河见证的不是一朝一夕的辉煌,那是经过八面来风而终于获得的定力。

由此还带来一份希冀:中国人可否藉此创新物质、自然、非遗“三合一”的世界文化遗产保护形式?

(感谢江怀海、叶凯等为本文提供帮助,部分照片由大运河(宁波)申遗办提供。)