镇海口宏远炮台

保国寺大殿

表现万斯同北上预修明史的《鄞江送别图》(局部)

它山堰

河姆渡遗址复原场景

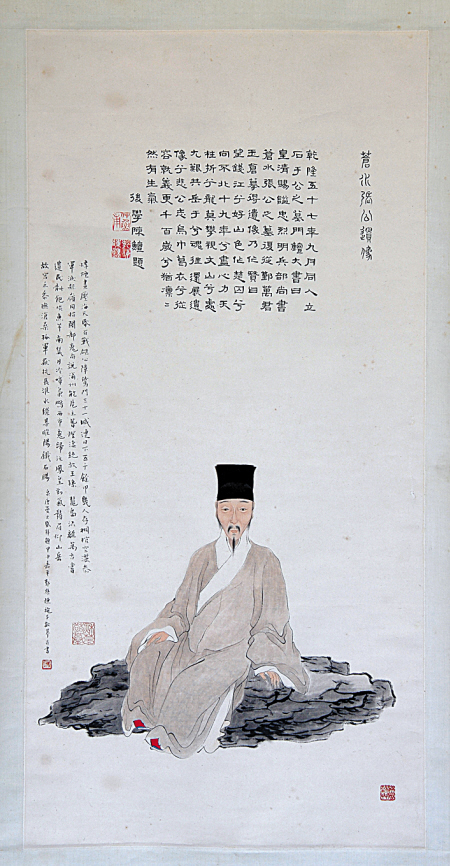

张苍水像

精华:宁波自古多创造

在宁波古城外以北,有一座骠骑山,山上有一座寺,便是保国寺。重建于北宋大中祥符六年(公元1013年)的保国寺大殿,即将迎来千年庆典,这是中国古代建筑文化遗产保存至今所创造的一个奇迹,尤其对长江以南地区来说。2004年7月,国际古迹理事会权威专家尤噶·尤基莱托曾专访保国寺,他发出这样的赞叹:这就是宁波的创造力。

很多人不知保国寺的监造设计者是谁?他其实是一位僧人“三学则全”,俗名施叔平。他师从延庆寺知礼门下,被推为“南湖十大弟子之首”,是一位非常有学问的文僧,“旁通书史”、“尤善著述”,著述有《四明实录》。当时明州的郡守郎简非常敬重他,评价此人可比汉朝的汲黯、唐朝的魏征和北宋当时的王元之。“才气凛然,性直气刚,敢言人失”,并且赞赏其不入仕途之“高情”。则全法师以深邃的思想营造设计了保国寺,而宁波的能工巧匠因地制宜地完成了保国寺的空间倾仰、局部不对称以及自然环境的和谐依靠。有专家指出,从保国寺大殿到宋《营造法式》,两者之间有重要联系,因为王安石曾到明州任鄞县令,对保国寺的营造结构十分推崇,以至保国寺大殿成为《营造法式》这一部建筑“国标”的编撰范例。保国寺的大殿构造对后世浙东哲学思想的形成是否产生影响姑且不论,但其建造技术的确向日本、高丽等周边国家进行了输出和传播,目前日本的东大寺是与其相印证的重要遗产。面对着这座大殿,宁波人是否能收获一份文化自信?

追溯历史,宁波地域上先民的创造力令后人无比自豪。40年前,在这片土地上发现了河姆渡遗址,大量干栏式建筑遗迹的出土,足可以证明7000年前的长江流域先民比黄河流域先民的安居方式有了巨大突破。从洞穴之居到巢栖之居,再到适合山野聚落之居的干栏建筑,河姆渡人实现了人类站立、坐卧和繁衍的尊严。河姆渡人以大小木桩为基础,用榫卯技术连接木构件,其上架设大小梁,铺上地板,形成高于地面的基座,然后立柱架梁构建人字坡屋顶,完成屋架部分的建筑,最后用苇席或树皮等构建墙壁。这种底下架空、上带长廊的干栏式建筑很适应南方地区潮湿多雨的地理环境,在建筑过程中不仅要用到大量木材,还要经仔细计算后进行分类加工,需要大量人员协同分工劳作,在建造时对技术要求也较高,需由专人进行现场指挥。从河姆渡遗址的遗迹分析来看,干栏式建筑的建造技术在当时已经基本定型,且根据聚落需求间隔采阳而建,这说明当时的河姆渡居民已经有了非常丰富的建筑规划设计经验。迄今为止,在江浙一带的古文化遗址考古发现中,只有河姆渡、田螺山、傅家山等河姆渡文化系列的遗址群发现有干栏式建筑,是我国目前所发现的最早、最好的干栏式建筑实物。这也是河姆渡文化不可替代的重要原因之一,它是我国建筑发展史上高栏、阁栏屋宇的起点。

它山堰,宁波城市的生命之堰。当保国寺大殿即将迎来千年之庆的同时,它山堰也将迎来建成1180周年之庆。唐大和七年(公元833年),鄞县县令王元暐治水创建此堰于鄞江它山旁、樟溪出口处,比保国寺大殿早了180年。它与国内的郑国渠、灵渠、都江堰合称为中国古代四大水利工程。我国著名水利专家张光斗教授曾言:它是河之脊、海之床。

纵观整个宁波的城市发展史,其实就是一部水利史。造堰之前的鄞西,既有四明山洪涝灾,又有东海咸潮患害,农业生产力低下。它山堰的建成,使鄞西平原由洪荒水浸之地变成了富饶繁昌的江南水乡,并奠定了今日三江口宁波繁荣的基础。此堰设计周详,结构奇特,建造精密,涝时水流七分入江、三分入溪;旱时七分入溪、三分入江。樟溪水经此引流,一路入南塘河,经洞桥、横涨、北渡、栎社、石碶、段塘至南城甬水门,注入城内日、月二湖,复经支渠脉络,供城市之需;一路北入小溪港至梅园、蜃蛟。两路水经支脉分流贯通鄞西平原诸港,灌溉七乡农田数千顷。大堰建成之后,历朝历代又陆续建成三碶、五堰、九坝、十三塘等堰体下游水利配套工程,尤其是“碶”的发明创造,可称中国水利工程之始,能有效阻挡东海咸潮进入上河和下江支流。近年来的第三次文物普查发现,它山堰下游配套水利设施仍保留有十数处之多,它们使它山堰这一古代宁波人民生活与灌溉的生命线,在今天依然能够发挥其应有的作用。

自汉以来,古代中国影响于世界文明的有两个物质载体,一是丝绸,二是瓷器。而瓷器的发祥地之一便是宁波的上林湖,位于慈溪市鸣鹤镇西栲栳山麓上林湖一带,为越窑青瓷主要产区之一。沿湖木杓湾、鳌裙山、茭白湾、黄鳝山、燕子坤、荷花心、狗头颈山、大埠头、陈子山、吴家溪、周家岙等,窑场密布。越窑青瓷烧制始于东汉,盛于唐、五代,延至宋。其特点是胎骨较薄,施釉均匀,釉色青翠莹润,光彩照人。晚唐时期又发明了“秘色瓷”,成为供奉朝廷的贡品,同时与唐代精美工艺和文苑艺术交相辉映,在工艺美术领域开创了一个新的世界。此外,唐代还开辟了从明州通向海外的“陶瓷之路”,北达朝鲜半岛,东至日本,南通菲律宾、马来西亚、印度尼西亚,西往印度、巴基斯坦,乃至直抵波斯湾和地中海沿岸伊朗、埃及等。

我们仰望这些奇迹的同时,不竟遐思:它们的生命力为何如此强健?它们的创造力为何如此深妙?揭开这一个个谜,或是加以准确诠释,会对宁波文化的新创造和新构建产生怎样的启迪呢?

气魂:人间一股英雄气

“宁波是个英雄的城市”,这话是毛泽东主席说的。很多人在讨论宁波城市品质时,感到宁波无法与国内“武汉”、“南昌”、“遵义”等其他城市相比。宁波真的“英雄”过吗?先回忆一下毛主席说这句话的过程。

陪同毛主席视察宁波的是时任浙江省公安厅厅长的王芳。王芳同志说:“1960年3月16日,我陪毛泽东主席视察宁波市容后,毛主席说:‘宁波是个英雄的城市,总算到了五口通商的地方了’。这句话给我留下了很深刻的印象。”主席的话意味深长,他似乎解读了名城宁波“历史的天空闪烁几颗星,人间一股英雄气在驰骋纵横。”

不妨从以下四个方面解读“英雄的城市”:一是具有“向东是大海”般的大无畏航海精神。主席是一位诗人,向往大海的波澜。他所了解的宁波是一批又一批宁波先民勇立潮头、搏击大海、征服风浪,是造船者、航海家、明州商帮开辟贸易航线。北宋时期,从当时的明州打造了“凌虚致远安济神舟”、“灵飞顺济神舟”、“鼎新利涉怀远康济神舟”、“循流安逸通济神舟”四艘大船,出访邻国。明代郑和七下西洋,船队拥有众多的宁波水手、木匠、医家等,也足以说明宁波人具有大无畏航海精神;二是具有“丹心照汗青”的史笔胆魄。众所周知,自古以来,担任史官者始终伴随着文字狱而遭受坎坷命运甚至杀头灭族,司马迁便是其中一例。然而宁波人不畏惧、有担当,续写真实历史。自北宋徽宗时代开始,宁波担任历朝历代的翰林院国史编修官、实录院检讨官的文士不下100人。其中南宋时期的袁氏家族、丰氏家族、史氏家族、楼氏家族、陈氏家族以及甬上赵氏皇亲家族出了不少国史编修、皇朝实录修纂、帝王族谱续撰的人才。元代文人袁桷身居五朝翰林,编修四朝皇帝实录,并以修《宋史》为己任。在明代,沈氏家族、杨氏家族、高氏家族、钱氏家族等纂修了十一朝国史、实录编修工作。这些修史的文化传统形成了浙东史学观,为日后清初的黄宗羲、万斯同、全祖望浙东史学派的学术思想奠定了坚实基础,尤其是在全祖望身上看到了故国文献之学的集大成。一定要为具有“苍磷碧血、苦檗贞松”民族大节的文人志士留下传记,成为全祖望一生勤奋著述的动力,因此他也无愧于“班马之后第一人”、“越魂史笔”之评价;三是具有“挽救民族存亡”的硬骨气节。北宋末期,明州遂陷,金兵入城,高桥“草席之战”首捷拯救了赵氏皇朝,建立了南宋,载入了史册。明代倭寇入侵,戚继光带领宁波民众奋力驻守海疆长城。明末清初,张苍水续写了“岳飞、文天祥”之后的民族英雄诗篇,那一句“好山色”挺立了四明人的脊柱。自鸦片战争以来,宁波成为了抗英、抗法、抗日斗争的最前沿。镇海口用糯米、石灰和泥做成的坚固炮台,以及那硝烟弥漫的战争时代所留下的大大小小的弹洞沧桑,是宁波人民坚韧不屈、百折不挠的精神象征。近代,宁波商帮群体实业救国、提倡国货、抵制日货、赈济难民的赤诚之举,合唱了“正气歌”;四是具有坚定的红色信仰。四明山是我党领导的十九个革命根据地之一,也是中国南方新四军领导的七大游击战区之一。在抗日战争期间,这里的人民用血和生命捍卫了中华民族的尊严。因此,这里也长眠着众多值得中华儿女永远铭记的英雄先烈。2011年当朱枫烈士归葬镇海那一刻起,我们又逐渐挖掘、整理出众多像朱枫一样信仰坚定、长期战斗在隐蔽战线上的英雄们。

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣,英雄们的笑容,总在宁波历史的长河中绽放……

神韵:一方水土显风雅

说到宁波的风雅,不得不提古琴。琴棋书画,历来被视为中国古代文人的基本素养。琴为首位,原因是它不仅作为一种乐器,更可看作是一种文化礼器,文人士大夫以它作为修身、齐家、治国、平天下的理想代言物,寻找或期待着伯乐的提携与知音的加盟。

永乐初,太子少师姚广孝向朝廷推荐,“天下善鼓琴者三人”,四明徐和仲为首,其次为松江刘鸿、姑苏张用轸。徐和仲的父亲徐梦吉,为四明教授,精音律之家学,“所鼓诸曲,动曰徐门,而其所传,世以浙名”,中国古琴史上的“浙派徐门”由他而始。徐梦吉的父亲徐秋山,琴艺也非常出众,曾因善琴而被举荐给元世祖忽必烈。他的弟子中有一位翰林检阅官宋尹文,是元代最有名的浙派琴人,被元代文人郭翼称作天下“魁甲”。而徐秋山的父亲,便是宋末元初的徐天民,他曾在天封塔下南湖袁氏家塾教19岁的袁桷学琴。袁桷被誉为甬上元代第一大学士,有着很高的琴学修养,他所撰的《琴述》,为中国古琴文献史上的名篇。另外,日湖望族周家出了一个周冕,大大影响了古琴文化在甬上的传承和发展,因为周冕是“浙派徐门”徐和仲最重要的徒弟。

其实,天封塔下之所以引来徐天民的游历,原因在于北宋时期延庆寺出了5位琴僧大家,在中国《历代琴人传》宋元部分(第三册)总共只记载了14位琴僧,其中5位就是宁波延庆寺所出的琴僧:义海、从信、演化、知白、则全。由此可以说,宁波古琴文化底蕴深厚,并在中国古琴文化史上占据重要地位。

浙东本是一片神奇的土地,这里盛产三种特别具有禅意灵性的植物:茶、兰、竹。加之山水秀美的自然景观,成为了世外桃源的最佳选择,成为了隐逸文化的发祥地。凡是隐居之处,便是产名茶之地,余姚的大隐、大岚,奉化的剡溪、宁海的梁皇山等均是如此。保国寺的前身也本是西汉骠骑将军张意之子张齐芳隐居之宅舍。书圣王羲之和画圣顾恺之游历浙东,开启了中国书法艺术和中国山水绘画的序幕。

众所周知,兰亭的故乡在绍兴,而兰亭的传承却在宁波。目前天一阁博物馆所专辟的“四明兰亭”陈列足以说明宁波兰亭文化的丰富多姿和传承有绪。南宋时期,宁波地区是日本学僧访禅问茶的最主要目的地,荣西、圆尔、道元等人带走了一批精神财富,那就是禅宗高僧的遗墨。这些遗墨在日本传承有绪,并成为日本茶道的重要组成部分,绝大多数已成为日本国宝级文化遗产,收藏于各大名寺和国立博物馆。

近代,慈溪人梅调鼎(1839年-1906年)开创了新的浙东书风,而且影响至今,被誉为“清代王羲之”。当代书法泰斗沙孟海曾这样评价:梅调鼎的书法“不但当时没有人和他抗衡,怕清代二百六十年中也没有这样高逸的作品。”沙老为什么会发出如此赞美之辞呢?就在于梅调鼎对“馆阁体”书写感到痛恶,从而不去应试取第。其书以钟繇、王羲之为主,对于王羲之《圣教序》的研习,功夫最深。同时广泛涉猎晋唐以上诸名家书法,追求自己逸而不浮的风格,抒情于笔墨之卷。梅调鼎一度名噪浙东,许多达官贵人、富商巨贾慕名登门求字。当时有“为求友竹字,愿出万两银”之说,但梅调鼎不屑为之,在自家大门上贴了一副对联:“谈笑无鸿儒,往来皆白丁。”使那些以权势钱财自炫者十分尴尬。相传,他的高徒钱罕,原名为钱富,宇太希,梅调鼎收其为徒时一听其名,眉头双皱,说:“贪财恩富,沽名钓誉者,岂能成大业乎?”钱富受教,便改“富”为“罕”,克勤求教,终成甬上书法大家。回眸甬上书坛,梅调鼎之后,有钱罕、吴泽、葛夷谷、刘惜闇、张莘良以及现今的沈元魁、沈元发等名家,梅派书风可谓一脉相传。

此外,宁波籍戏曲家屠隆、叶宪祖、周朝俊、吕天成等,近现代的周信芳、徐进等,在中国文学史、中国戏曲史上也留下了光辉的一页。一方水土尽显风雅神韵。

延伸阅读

今年6月9日是中国第七个文化遗产日,主题是:文化遗产与文化繁荣。

今年的文化遗产日提醒我们:文化遗产的保护利用、普及弘扬,是推动文化大发展大繁荣的重要基础和有生力量,文化繁荣离不开文化遗产的丰富滋养,文化遗产的保护与传承离不开文化繁荣的强劲支持。文化遗产事业在推动文化繁荣的过程中,必须满足人民群众的精神文化需求,为人民群众创造良好的文化环境,使人民群众感受教育启迪、陶冶思想情操、充实精神世界,使优秀传统文化成为鼓舞人民前进的精神力量。

6月9日,我市的遗产日活动精彩纷呈:上午,在余姚鹿亭乡将举行美丽与魅力同行——文化遗产保护与美丽乡村建设成果展示与推进会。河姆渡遗址博物馆将举行河姆渡文化系列体验活动,组织学生以采茶、炒茶、拔秧、种田、种茭白等形式体验河姆渡先民的“茶文化”、“稻作文化”以及涸泽而渔的生活生存环境。鄞州、奉化、宁海、象山等地将举办广场、社区“文化遗产日”宣传咨询服务活动。在市区,天一阁博物馆和月湖街道、社区联合举办“老墙门寻宝活动:保护城市根脉,留住历史记忆”学生定向赛活动。下午,银台第将举行故事会。晚上,奉化市将在布袋和尚出生地长汀村举行第七个中国文化遗产日专场文艺演出。