▲打捞出水的青花豆

▲浑身长满“贝壳”的锡盒

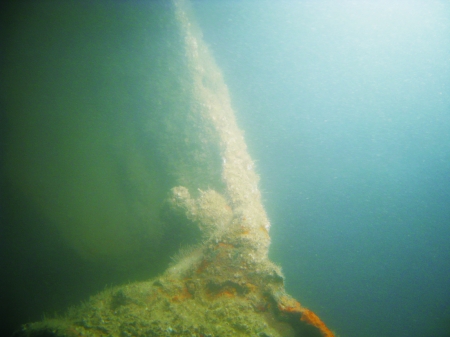

▲沉船铁轮残骸

央视记者文静表示:“水下直播有一种痛,那就是面对大自然的无能的愤怒。”

但是昨天,一直很“调皮”的大自然却出奇的配合,用水下考古队长林国聪的话说,那是“太阳公展露笑脸,龙王爷心情愉悦”。不知道它是不是已经意识到了,这一次是今年央视对“小白礁I号”沉船遗址的最后一次直播。

昨天的直播,在大自然的配合下,让电视机前的亿万观众有幸跟着央视的镜头,来了一次海底沉船遗址漫游。

“小白礁I号”或是航行距离最短的一艘沉船

在这一次的海底沉船遗址漫游中,观众可以清晰地看到,在船体中部偏北有个断裂面。

事实上,现在基本已经认定,“小白礁I号”是触礁沉没。

林国聪提出了两点理由:“沉船的南端离岛礁特别近,而且断面参差不齐。”

一位经验丰富的船老大推测,这艘船是西北风吹到这一带,然后再触礁沉没的。在他看来,航船从宁波出发,无论是往北走,还是往南走,到达沉船所在区域是件“很不正常的事”。

但是,宁波大学历史系教授龚缨晏却否认了这个观点。他认为,渔山岛小白礁一带自古以来,一直是远洋航线的必经之路,“只是后来蒸汽轮船出现后,才开始改由内陆走外海。”

在古代的航线图上也有明确的记载:“这一带有淡水供应,而且礁石林立。”

“北渔山一带海况比较复杂,航船发生事故的几率也高一些。”国家水下文化遗产保护中心主任刘曙光表示,也正因为如此,“清光绪年间,才会设灯塔。”而这个灯塔就是现在的北渔山灯塔。

“‘小白礁I号’可能是现在发现的航行距离最短的一艘沉船了。它距离海岸线才20多海里,显然还没有走多远就沉没了。”更让刘曙光感兴趣的是梅园石的发现,此前,不少沉船上发现的货物,一般都来自其他地方。“而像‘小白礁I号’这样,本地的船装本地的货,这在以前发现的沉船中不太出现。”

疑似“黏合剂”见证古人造船智慧

昨天的直播中,文静向观众展示了一块出水的船部件。这块船部件是在船体中部被发现的。由于长期受海水侵蚀,这块船部件显得参差不齐,但依然可以清晰地看到,其两面各有一个钉孔,一侧还有油漆状的物质。文静说:“这油漆状的物质应该是船体的黏合剂,而且是防水的。”

但是,龚缨晏却提出了另一种可能:即“船体的保护剂”。木船在海上航行时,会受到各种海生物的侵蚀,这对船体的损害比较大,因此,“古人会在船板外涂上一层保护剂,使其免受侵蚀。”

当然,古人造船的智慧还不仅仅体现于此。在古代,船只航行时一旦触礁,“几乎是致命的”。

所以,“聪明的中国人就会在船底造几个隔舱,这样一来,即便是一个舱进水了,其他舱也不会受影响,从而确保船不会沉没。”龚缨晏说,“但是倘若撞击得比较厉害,再多的舱也不抵用了。”

100多件出水文物华丽丽地摆了一甲板

截至昨天,“小白礁I号”沉船遗址出水文物达到了554件。在央视的镜头里,其中的100多件文物华丽丽地摆了一甲板。

几个五彩罐盖一字排开,虽然同是五彩罐盖,但是颜色却各不相同。有的“灰头土脸”,有的几乎只剩下绿色,这与大部分人印象中的五彩罐的色彩斑斓显然大相径庭。“五彩罐属于釉上彩,因为没有保护膜,所以容易受海水侵蚀。这些五彩罐盖有的可能是黑彩比较多,有的可能是绿彩比较多,因此就呈现出不同颜色。当然,也有可能是因为盐化作用。”林国聪解释说。

而沉船中发现的一个锡构件引起了央视记者朱广权的兴趣。这是一个长方形的锡制框架,一头连着一个类似把手的东西。“这会不会是一个古代的熨斗?”朱广权展开了想象,他将一块炭放在锡构件中,这样子倒跟熨斗有几分相似。

还有一个铜构件,从外形上看,像极了一个小陀螺。至于这个铜构件是做什么用的,至今仍是个谜。

在众多精美的文物中,一个浑身长满“贝壳”的陶器残片显得有些扎眼。但在考古队员眼里,出水的每一件文物,甚至是每一件残片,都有着同样的价值。

“这个残片上就像一个小型的海洋世界,除了看得到的贝类、藻类,还有肉眼看不到的海洋微生物。”林国聪说,“根据这些,我们能知道沉船环境,并对‘小白礁I号’沉没后的保存情况有个大概的了解。”

沉船出水后将“入住”港口博物馆

朱广权笑言:“‘小白礁I号’尽管沉没于清道光年间,但是却没被盗光。”

“沉船到目前为止,都没发现人为盗捞过的痕迹。”林国聪说。但是,他也有些担心,“因为船体大部分裸露在海床表面,年复一年、日复一日遭海水冲刷,上层建筑都已经散开了。而且海水盐分高,还有海生物的附着破坏,因此我们要对沉船进行抢救性发掘。”

据悉,今年的发掘工作将于7月上旬结束,而明年则将完成古船船体打捞发掘工作。

事实上,在文物保护领域,古船的出水保护是一项国际性技术难题。“在国外,对一艘古沉船的保护工作,通常需要花上10多年的时间。”水下考古队员王光远说。

“我们会通过脱水、脱盐、加固、复原等一系列程序,让这一珍贵文物重新焕发生机。”王光远称,“但是需要一段时间,具体的保护工作也需要论证。”

据了解,沉船出水后,将“入住”正在筹建中的港口博物馆。而博物馆也计划于2014年向公众开放,届时,市民可以近距离一睹“小白礁I号”的风采了。

![]()

央视工作人员将离开 水下考古仍将继续

这几天,央视工作人员将陆续撤离小白礁,但是水下考古工作仍将继续,预计于7月上旬结束。

据最新消息,截至昨天,宁波象山“小白礁Ⅰ号”水下考古工作队共派员潜水工作251人次、总潜水时间超过12000分钟,基本完成了“小白礁Ⅰ号”清代沉船遗址南部和中部约140平方米范围的清理。

此次发掘过程中共出水各类文物标本65件,其中青花瓷30件、五彩器5件、陶缸2件、酱釉陶盖1件、紫砂壶1件、铜构件1件、“康熙通宝”铜钱1枚、石板材24块,并同步完成了出水文物标本的编号、登记等建档工作与清洗、脱盐等现场文物保护措施。另外,在2008年和2009年的调查中已出水各类文物标本489件,累计达554件。

今天起,水下考古队员将进一步清理沉船遗址的西侧堆积,完成船载文物的发掘出水;开展沉船残骸最上层船体结构的三维测绘、摄影、摄像等工作,采集船体的结构形式、规模尺寸、木料用材、船板层数、腐朽程度等基本资料;遗址物探资料采集;水下摄影摄像、测量绘图、检测样品采集和现场文物保护以及船体表面回填保护。