主讲人 章国庆 供职于文博单位数十年,现任天一阁博物馆副馆长,对古代碑刻有较深入的研究。

江北区慈城镇孔庙藏碑一角

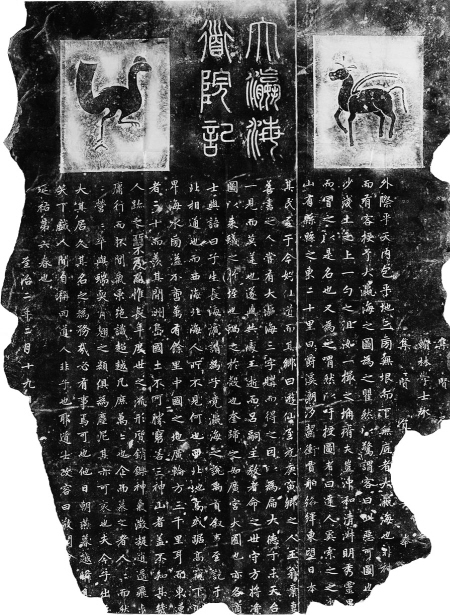

赵孟頫书《元大瀛海道院碑》

史弥远撰《宋故淑人黎氏圹记》

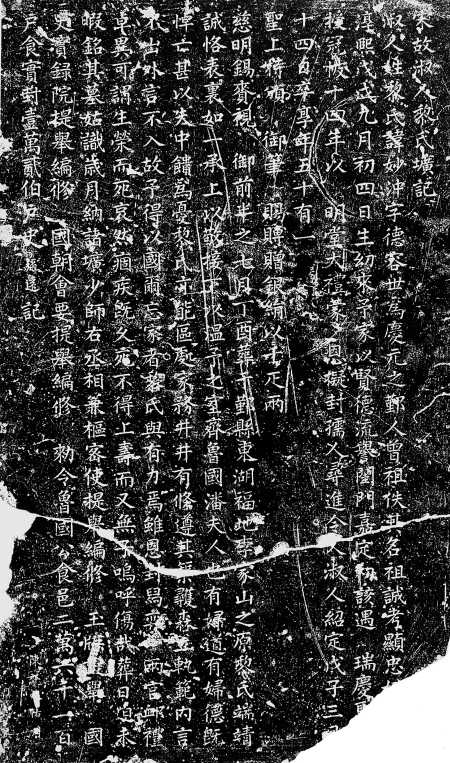

阿育王寺残碑廊壁

宁波历史悠久,人文渊薮,留下了蔚为可观的各类碑碣,而埋幽的墓志更是不可胜数。其中,除一部分碑文被载入史册可资稽考以外,已知的碑碣和出土墓志大部分都已难觅踪影,所以现存的这些碑碣墓志就显得更加珍贵了。

名碑荟萃 异彩纷呈

宁波的碑刻历史可追溯到汉代,清咸丰年间在余姚客星山出土的东汉建武二十八年(公元52年)《三老讳字忌日碑》,素有“浙东第一碑”之誉,现珍藏于杭州西泠印社。秦汉时期是我国碑刻发展史上的第一个高峰,秦始皇巡游七刻以及《袁安碑》、《祀三公山碑》、《北海相景君碑》、《乙瑛碑》等都是这一时期的著名佳刻,在当时边僻的东南一隅能够有此碑石实属难得。

魏晋时期是严令禁碑的,直到唐宋,我国的碑刻艺术才再次大放异彩。而伴随着区域政治、经济、文化的迅速崛起和发展,尤其是自唐开元二十六年(公元738年)建州以后,宁波的碑刻历史才真正步入殿堂。我们从题有籍贯的刻工姓名中发现,他们无一例外都来自北方,如高阳许季方、昌黎韩季、北海戚文憓、天水赵裕等。其中以《唐鄮县阿育王寺常住田碑》、《唐明州奉化县岳林寺造塔铭》、《唐明州象山县蓬莱观碑铭》、《董孝子碣铭》等为代表,这些都是国宝级的名碑,不仅书法艺术朴拙率真,精彩纷呈,还是一份珍贵的地方文献。如《常住田碑》保留了大量有关唐代寺院经济和所属区域开发建设等方面珍贵史料;《岳林寺塔铭》是素有“弥勒应迹圣地”之称的名刹岳林寺最早的实物例证,而《蓬莱观碑铭》则是目前所见最早记录秦始皇遣仙士徐福访求神仙术的碑版文字。

两宋以来,特别是南宋建都临安,宁波作为国都附近的重要地区,刻碑之风大盛。因此,这一时期的碑石数量大为增加,内容也更加丰富,其中多有名碑佳刻。如反映佛教方面的碑刻有《明州桃源保安院大界相碑》、《明州慈溪县普济寺罗汉殿记》、《天童寺大用庵铭》、《妙喜泉铭》、《宋故宏智禅师妙光塔铭》等多种,充分反映了这一时期宁波空前的佛教盛况。人物传记性质的墓志则有《宋奉国军节度使钱亿碑铭》、《宋宏智禅师塔铭》、《宋国子司业王逨墓志铭》、《宋魏杞神道碑》、《宋孙子秀墓志铭》等等。其他如《宋徽宗御笔碑》、《宋孙孝子祠记》等都是不可多得的碑中珍品。

元代宁波的碑刻数量虽不如两宋,但亦不乏名碑佳刻。如《重建慈湖书院记》,此碑是大儒王应麟所撰的众多碑记中唯一保存完好的碑石。1993年应昌期先生捐资重建慈湖中学时,是由钱文华先生在谈妙书屋一处旧墙体中发现的,具有重要文物保护价值。《延祐四明志》、《四明文献集》等文献均录有此碑碑文,但所录各有异同,因此它又具有重要的文献校刊价值。其他如袁桷撰《庆元路鄞县庙学记》、赵孟頫书《故明州延庆寺法智大师行业碑》、高明书《慈溪县罗府君嘉德庙碑》等等都是宁波元代重量级碑刻。

值得一提的是,一方嵌于阿育王寺残碑廊壁的元至正二十六年(公元1366年)《大元故越国夫人祠堂碑》。此碑是元末割据浙东的方国珍之妻董氏的传记性墓志,虽残断为两截,撰书人也不可考,但其规制之严、书法之精仍可见一斑。我们还可从乌斯道《春草集》中了解到,为其妻丧葬,方国珍命鄞县人倪可与“考侯邦小君之制,凡从葬明器、绋披柳翣等物率有品式”。在浙东割据势力行将灭亡之际,方国珍却仍以侯邦之制葬妻,反映了当时他有摇摆不定的侥幸心态。

这些碑刻大都形体硕大,规制严谨,制作精良。如北宋明州知州钱亿碑铭,碑身高将近2米,而魏杞神道碑高达4米(不包括碑座),阔1.62米,厚0.25米,堪称宁波现存最为完整的宋代丰碑巨碣。《宋徽宗御笔碑》则以精致见长,所书“瘦金体”碑字更是光彩照人。其碑首精刻双龙交尾浮雕图案,篆额两旁施仰首腾云戏珠龙纹,碑身双线开框,并采用线条流畅的宝珠云龙纹、缠枝卷草纹等装饰,气质高贵典雅,令人赞叹不绝。而《宏智塔铭》则素有“三绝碑”之誉,为碑中之宝,其撰文、题额分别为周葵和贺允中,两人都曾任参知政事,书丹者(古时刻碑,先用朱笔在石上写所要刻的文字,称“书丹”。后泛指书写碑志)乃是名噪当时的大书法家张孝祥。此碑是由四明碑刻名家陈奇、陈曦两人运用精湛的技艺共同镌刻而成,所以称其为“四绝碑”当名至实归。

其实,大凡书碑者都是当时的书法大家,宁波古代碑刻不但有徐浩、苏轼、赵佶、王庭秀、潘良贵、张九成、张孝祥、张即之、赵孟頫、袁桷、揭傒斯、桂彦良等在我国书法史上巨擘的书迹,也有罕有墨迹传世的名臣重儒和著名书家的碑版作品,如舒亶、顾临、袁灼、张宏、郑毂、邹德久、高闶、吴秉信、贺允中、王逨、郑清之、胡太初、高衡孙、高明、刘仁本等等,总计百余人之多,堪称书法艺术的宝库。

反映兴学重教的宋代碑刻

宋代是崇儒尚文的时代,尤其是自庆历开始至北宋末的三次兴学运动对后世影响深远。当时,在官府的倡导下,尤其是在王安石任鄞县知县期间(1047~1050)的直接推动和影响下,明州官学呈现大规模发展态势。作为官学的补充,一些墓志反映了乡贤从教史实,对推进四明地区文化建设起到了重要作用。

如由舒亶撰文的《宋明长史王公墓志铭》中,“庆历五先生”之一的王说“以其学教授乡里三十余年,一时朋辈与门人弟子去而仕宦”。王说自己虽得一命为州长史,终“无田以耕,无桑麻以衣,穷阎陋屋,妻子相对。”同样,刻于南宋淳熙十五年(公元1188年)十一月的《宋承奉郎致仕老先生杨公圹记》也反映了著名学者杨简之父杨庭显教授乡里内容。至于饱学之士屡试不第而教授乡里的,亦不在少数。

另一方面,许多墓志揭示了鲜为人知的富室大姓从事私塾教育活动。其中,四明上桥陈氏可能是庆历兴学之风影响下四明地区最早从事私塾教育的一个家族,在所收录的该陈氏家族成员陈辅、陈誴及妻洪氏、陈节夫等五种墓志中,大都有这方面的内容,从中可知陈轲、陈辅兄弟俩“购书营塾,延四方伟杰之士,而教其子以学。合伯氏之子,凡十有四人”的史实。这些人中有的深受王安石的器重,并有多人先后中进士,如见于墓志的有诜、詥、誴三人,以及见诸方志中极有可能是该辈族人的谧、谠、诩、谏和讽等。这不禁让人想象,当时陈氏家塾的教育质量和声望可能已经超过了初起时期的官学。陈氏家族的私塾教育对后世产生了重大影响,正如元代学者程端学在为陈氏后裔陈继翁所撰的墓志中称,“宋当明道、景祐间,天下文物大备,郡国学校独未建,惟上桥陈氏辟屋储书卷,择明师,教其乡人子孙世守焉,故鄞文献甲东南”。

而从几乎与此同时的《宋虞氏墓志铭》和《宋故冯府君莫氏夫人墓志铭》中可知,四明的另一支家族——慈溪的冯制与兄弟亦极为重视家学教育,他们俩共同“买书延士,劝诸子学”,虞氏之子冯准即登庆历六年(公元1046年)进士第。两宋期间更有冯硕、冯景、冯轸、冯淮、冯滋等十五位冯氏族人相继登第。类似的还有慈溪的郭氏、莫氏,鄞县的高氏、史氏,奉化的舒氏,余姚的戴氏等众多家族。