主讲人:黄定福

1970年9月出生于宁波,现为文物博物副研究员,宁波市文博学会会员,宁波市文化研究会会员,宁波市城市研究会会员,对宁波地方史、古建筑、近代建筑有一定的研究。代表作有发表在《中国文化遗产》上的《宁波一绝庆安会馆戏台》等,专著有《宁波近代建筑研究》。

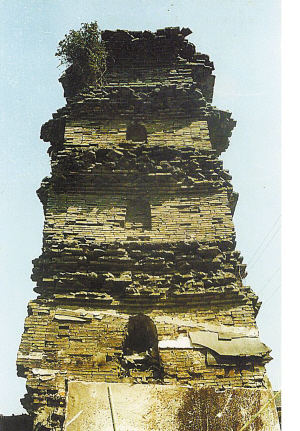

天宁寺西塔西面壸门原貌

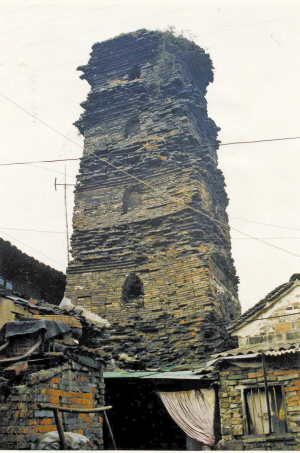

天宁寺西塔内壁

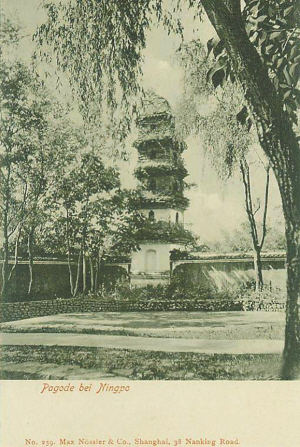

这张天宁寺西塔(俗称咸通塔)旧影由德国著名摄影家恩斯特·柏石曼1902-1909年间所摄,此时东塔已倒塌多年,仅余西塔。该照片约在上世纪20年代制成明信片,流布海内。

1995年维修前岌岌可危的天宁寺西塔

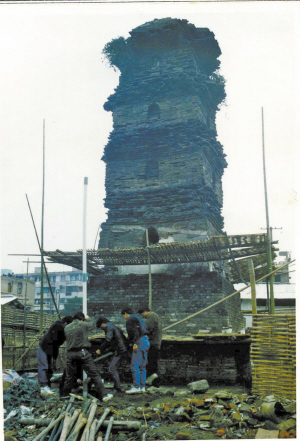

1995年维修中的天宁寺西塔

维修后的天宁寺西塔成为中山路一景

在宁波市区的中山西路,有一座塔身高度远远不及天封塔的古塔。它就是俗称“咸通塔”的天宁寺塔。然而,这座看上去并不起眼的“小塔”却大有来历。天宁寺塔始建于唐咸通年间(公元860~873年),是我国江南地区保存最完整的唯一一座唐代密檐式砖塔,也是我国现存寺前双塔形制早期的实例之一,对研究中国建筑史,特别是宗教建筑史,具有极大的价值,也是宁波历史文化名城的标志性建筑之一。该塔及遗址系第六批全国重点文物保护单位。

咸通塔的来历

天宁寺塔(西塔)距明州子城南门(鼓楼)约210米,是江南地区现存最早的唐代方形砖塔,塔因属天宁寺而得名。因塔身有咸通年造砖题记,因此俗称咸通塔。

据史料记载,天宁寺始建于唐大中五年(公元851年),初名国宁寺,宋崇宁二年(公元1102年)改为崇宁万寿寺,政和二年(公元1112年)改为天宁万寿寺,绍兴七年(公元1137年)改为天宁报恩寺。元、明、清三朝天宁寺屡毁屡建,规模上不断扩充,鼎盛时期,寺内建有山门、大雄宝殿、钟楼、鼓楼、千佛阁、罗汉殿、方丈殿、铁塔、砖塔、禅房等等,寺院有田产2159亩,山林260亩,是宁波历史最久、规模较大的寺院之一。寺前双塔始建于唐咸通年间,在大殿中轴线上左右并列,现双塔中仅存西塔,也就是我们今天看到的“咸通塔”。

1995年中山路改造时,考古人员对唐天宁寺遗址进行了考古发掘,天宁寺塔被保护下来并进行了维修。维修工程于当年年底竣工,天宁寺塔成为屹立于宁波城市东西主干道上一处不可多得的人文景观。

东西双塔为啥独剩西塔?

与“咸通塔”有关的文献资料很少。在塔身砖上有正书“咸通四年(公元863年)造砖记”的铭文。清《四明谈助》记载:“天宁寺咸通塔砖,分左右两塔在天宁寺前。”民国《鄞县通志》记载“咸通四年造此砖记”及“文在左侧无匡线。寺前二塔,左右分列,清光绪季年6月右塔崩,砖散于民间。今左塔尚存”,左塔即现存西塔。

那么,当初的左右双塔为何独倒东塔,而西塔却屹立至今呢?考古人员综合各方面的因素,认为原因为:

一是据史料记载,子城四周原为护城河,河道离东塔较近,可能是东塔基础向河道滑移下沉所致。

二是据清《四明谈助》记载,清康熙二十三年三月十二日,寺外民居起火延至街上,先毁寺前山门、右经藏,后毁左经藏,可能东塔受火熏烤特别严重,塔砖受大火烤灼而碎裂,作为砖块粘合剂的黄泥膏则受火烤而失水,粘结力降低,塔体内悬挑木板梁均被烧毁炭化,大大减弱了支撑东塔的结构内力,当塔略有倾斜就倾覆了。

1995年的考古发掘也证明了这一点。考古人员发现,已经倒塌的东塔,基座为典型的唐代须弥座式,平面呈正方回字形,从砖基座的四角高度实测,得知塔身从基座起是扭曲式倾斜,按塔高12米计算,塔身南偏西36度多,塔中轴线向西南倾斜超过一度,塔顶中心向西南已移约23.7厘米。塔身砖尺寸类与质量较好的基础砖相同,都为青砖,极少数为红色胎心砖,因经历了千年重压和自然侵蚀,以及湿涨干缩的演变,已大多碎裂、脆化,形成一道道通缝。

在基座内壁特别是四角,发现大量汉、晋碎墓砖砌筑的支撑墙。须弥座上枋、束腰都有一些遗留的石灰。由此可以确定,东塔在明、清时期经过加固。在现地表面下的东北角,考古人员发现了一块约60厘米见方的13层倒塌砖体,因此专家认为此塔为局部倒塌,而非一次性整体坍塌。

咸通塔上的盛唐印记

咸通塔,也就是天宁寺塔具有明显的唐代建筑特色。从结构上和外观上可以看出,该塔建于晚唐时期,具有唐代砖塔的特征。

天宁寺塔具有唐密檐式双塔的基本特征。同时在一处建两座佛塔或在大殿前端左右平列,或在中轴线上前后并列,即称双塔,盛行于唐代。平面呈正方形,五层密檐塔,塔身以上是层层密叠的叠涩檐,相对地面的出檐比较缓和。几道出挑线脚中间夹几层菱角牙子砖,整座塔的卷杀在中段比较凸出,而顶部收杀较缓和,这就使塔外形更加挺拔,此为唐密檐式塔的基本特征。

从结构上看,天宁寺塔基座处理较简单。基础为黄泥夯实层和砖基础层,其上基座为素面砖砌须弥座,基座较低,约为40厘米。据分析,早期古塔的塔基都较低,只有几十厘米的高度,西安玄奘塔就根本看不出基座,以致被误认为塔从地出。唐代晚期,基座发展成一些简单的须弥座,对建筑主体既有观览上的衬托作用,又有安全保证的作用。

天宁寺塔的塔底层四面均开尖券形壸门。唐初期塔多方形门洞,到了晚唐,受墓葬中的券洞影响,有的做成尖券状壸门,这种门洞在唐塔中十分盛行。

唐天宁寺塔运用的收分与递减手法,也与唐代砖塔手法是一致的。

凡是唐代建造的塔,各层塔身都有收分与递减手法。收分做法又有大小收分与上下收分。从塔下到塔顶逐步施用,由一层开始,逐层做收分,越往上,尺度越小,构成一个尖锥状,这叫大小收分;另一种由塔下端开始,尺度小,逐步放大尺度,塔的中部达到最大,上下部分尺度小,形成优美的轮廓线,这叫上下收分。递减手法是指各层塔身高度,由一二层开始,越往上逐层减低,面宽也随之减少,构成一种规律。我国古塔对各层塔身高度处理,从来都是递减的,这是视觉上的艺术处理,使外观看起来有一种美感。收分与递减是我国古塔上一种特有的构图方法,是为达到造型优美而产生的。

在唐代的砖塔上,常用升起与弧身两种式样。升起是我国早期木构建筑角柱升起,使平直呆板的线条成为曲线,给人一种轻快的感觉。在砖石上,竭力模仿木构建筑,塔檐部虽用砖做成,仍然采用升起式样。从北魏嵩山嵩岳寺塔开始,一直到唐代一些砖塔,都作出弧身式样。天宁寺塔塔身、腰檐和塔顶呈中间凹两头翘,是因为在各层塔檐处都运用升起式样,各层塔身又运用弧身式样,是典型的唐塔式样。

天宁寺塔砖尺寸有多种,其中主要为长28-32厘米,宽11-15厘米,高3-3.5厘米,类同于同时期唐代塔砖。唐代砖塔壁体砌砖均以长身平行砌筑,壁体内外表面十分整齐,但壁体内夹心砖比较凌乱。砌砖全部用黄泥浆,黄泥浆具有可塑性,粘结力大。宋代砖塔用浆用黄土和白灰的混合灰浆,这是唐宋砖塔用浆的一个根本区别。天宁寺塔,塔身表面砌砖即采用长身平行砌筑,并列三道砖;砌砖用浆采用纯粹的黄泥浆,其中无一点白灰,正是唐代砖塔的砌法。

天宁寺塔壁面基本上没有装饰花样,其塔基须弥座制作也十分简洁朴素。塔身每层每面砌出小型佛龛,腰檐采用砖叠涩出檐,无常见的仿照木结构塔的形状和莲柱、雀替、斗拱、花板等装饰手法,须弥座亦用叠砖砌出,上下枭也用砖打制而成。考古发掘时,在东塔基的西面壁上发现了六块反阳文的“咸通三年记砖”,进一步确证了双塔的初建年代。同时双塔之间发现了唐代斜砖平砌道路遗迹,向北延至寺院山门,寺与塔位置关系、塔基形式以及唐代路面等谜团也因此解开了。

在对西塔进行残损情况勘察时,考古人员在现存西塔第三层南面,也发现了“咸通二年”、“咸通三年”及“钱”字纹、“米”字纹等铭文砖,补充了古籍文献记载的不足,进一步确定了西塔年代为唐咸通年间。称其为咸通塔,可谓实至名归。