新宁波人写作者葛志华

新宁波人章桂民写的小说《山里山外》

为了生活,踏上异乡的土地,白天打工赚钱,晚上坐在暂住房里一字一句地记录生活和感悟。日积月累,他们的作品从稚嫩到成熟,甚至在刊物上发表、结集出版、获得大奖!文学的梦想慰藉着他们的心灵,“打工文学”作品也记载和书写了这个伟大的时代。“新宁波人写作”现象,值得关注和期待——

陈德根:来自云贵高原的打工诗人

“这些从山区、丘陵、平原或者盆地蜂拥而来的蚂蚁/把临时的巢筑在东部、中西、长三角和珠三角地区//如果要喊出他们的乳名/如果要区分他们的性别/你要先把脚步放轻,眼睛平视/不要打领带,不要穿得过于光鲜//这些偶尔靠着蛇皮袋和墙角打盹/大多数时间忙于搬运粮草和赶路的蚂蚁/他们会压低声音告诉你,他们叫二狗子,狗剩……//她们叫小菊,兰花;她们的青春被城市推来搡去……”陈德根诗中的“蚂蚁”就是打工者的形象。

来自贵州省平塘县的陈德根,布依族,现租住在慈溪市城中村的一个小房间里。楼下是超市、包子铺、小食店和杂货店。凌晨三时开始,整条巷子便逐渐苏醒了过来,先是楼下包子铺老板有些许拖沓的脚步声在走廊下响起,接着是以听不懂的方言和老板娘轻声愉快的交谈声,紧接着,窗外升腾起一股呛人的煤烟。陈德根总是固执地认为,就是闭着眼睛也分明看到了炉膛里荧荧的火光,像极了故乡村庄上空的炊烟。于是,他顺势换了个睡姿,安心地沉沉睡去。“窗外的叫卖声,人们高声的交谈声……始终充斥着小巷,即使是凌晨二三点钟,路上仍然会不时响起下夜班或者前去交接班的人们故意压低的咳嗽声,自行车链子机械的刮擦声,时不时还会有年轻人骑着摩托车旋风一般疾驰而过,车载音响的重金属音乐肆无忌惮地灌满了耳鼓。”陈德根在一篇散文中这样记录他的生存环境。

这些都没有给他的生活造成任何影响,失恋的年轻人的尖叫,小贩千篇一律的叫卖声,有几分慵懒的自行车碾压小路的声音,他都觉得很美好,是生活赐予他的调味剂。

陈德根所住大楼近三十户人家,包括三楼的邻居,没有人知道他会写诗。他却乐于去参与他们三个一群、五个一伙之间的闲聊,那位沉默寡言的小个子男人,种在屋后的鱼腥草、草莓、西红柿……那些与他风马牛不相及的人和事都会引起他的兴趣,他总会瞅准空档向人家讨教半天……作为一个爱好文学的外出务工者,陈德根需要承受比常人更多的苦痛、寂寞。在他看来,现实生活中的城中村,世俗,有爱有恨有烟火味。“别人业余时间完全用在钓鱼、搓麻将、逛街……而我,只能尽量克制,尽量挤出更多的时间用于学习、创作……写作的我们,是不幸的,也是最幸运的。离艰苦、乡愁越近,我们的人生之路越是清晰、辽阔。”陈德根如是说。

陈德根以况湄为笔名,在《诗刊》、《青年文学》、《诗选刊》、《北京文学》等刊物发表诗歌、散文诗等,并入选《中国年度散文诗》等选本,曾获《诗刊》、《星星》、《诗潮》等主办的诗歌和散文诗奖项,出版诗集《高原回声》等,他还参加过全国第11届散文诗笔会。

章桂民:昏暗的暂住房里完成长篇小说

在江北区洪塘街道赵家洋村一间昏暗的暂住房里,一名30多岁的男子坐在老式的电脑前,两只眼睛全神贯注地盯着显示屏,手指灵巧地在键盘上跳跃着……

男子名叫章桂民,从江西宁都来宁波打工已有10多年,他是揣着文学的梦想踏上坎坷打工路的。2年前,章桂民加入宁波市作家协会,圆了儿时的作家梦。2009年敦煌文艺出版社出版了他以“章斐”为笔名的长篇小说《山里山外》,该作品被读者出版集团编入“农家书屋文库”,免费加印7000册在全国发行。

《山里山外》是他的第一部长篇小说,以前他只发表过一些短篇、诗歌什么的。章桂民是江北工业区某企业的一名普通机床操作工,《山里山外》是一部反映农民工生活的长篇小说,通过主人公柳成林的生活和情感经历,描述了游走在城市和农村之间的打工者的生活。

“小说主人公的原型是不是就是你自己?”“不是!”章桂民回答得很肯定,“我从身边的农民工那儿寻找创作素材,小说中的每一个人物都可以在我的身边找到。”

暂住房不但昏暗,而且很小,章桂民夫妻俩再加上两个孩子,非常拥挤。“还好,我经常上夜班。上完夜班回家,他们都出去了,我就可以一个人静静地写作。”说起创作过程中最难忘的事情,章桂民一脸的难过,“我从2005年开始创作这本书,写了10多万字后,有一天那台旧电脑突然死机了,我拿去维修,维修师傅居然把硬盘格式化了,结果里面什么都没有了。”章桂民称那一刻他连死的想法都有了,那是他多少个夜晚的心血呀!然而面对打击,章桂民没有放弃,坐在电脑前,重新敲起了键盘……

章桂民的第二部长篇小说,是以改革开放30年为背景,反映宁波城里一户普通家庭的情感纠纷、矛盾冲突的。目前该作品已经完成了初稿,正在修改之中。

林波:打工之余创作100多首歌词

“那一年我离开家乡,来到这陌生的地方。在这片热土上,我追寻我的梦想。”这是林波为江东区文联“唱响新江东”原创歌曲征集活动而创作的歌词《第二故乡》的开头。林波创作的歌词,也是他生活的真实写照。

2006年初春,年过四十的林波像许多外出打工者一样,背着简单的行囊,再一次离开自己的家乡江西临川,来到宁波,开始了打工生活。“我刚来到的时候/天空下着小雨/我背着我的行囊/像一只迷途的蚂蚁。在高楼林立的城市/在川流不息的人海里/我一次次的努力/却一次次碰壁……”这是林波创作的歌曲《蚂蚁》里的歌词,迷茫、彷徨、忧伤,写出了初来乍到的打工者常有的心态。“好在,宁波这座城市有着宽大的胸怀,毫不吝啬地接纳了我,使我成为新宁波人。”林波如是说。从2006年至今,林波一直在宁波企业工作,妻子也随其来到这里。

在众多的外来务工者中,林波的学历并不算低。1982年在家乡高中毕业后,林波参加了两次高考,但都名落孙山。此后,他在临川温泉乡一所小学当了多年的代课教师,并自修了两年电大课程。后来,他到温泉中学教书,当然身份仍然是代课教师。1991年,林波弃教从商,贩过菜,收过废品,做过清洁工,到建筑工地扎过钢筋,在上海郊区当过仓库保管员。在宁波期间,他在化工厂、洗衣机厂打工。

说起写歌词,林波说,早在1989年就开始了创作,还在《江西新声》、《人民日报》“杜鹃花”发过《开门红》等歌词。但后来几年,因工作原因,创作断断续续。2007年冬天,一则“新宁波人之歌歌词征集活动启事”再次点燃了埋藏在他心中的创作激情。他先后创作了《打工者之歌》、《兄弟》、《新宁波人之歌》。虽然这三首歌最终没有入围,但他借此认识了宁波音乐界的不少老师,大家都鼓励他多多创作,写出好歌。此后林波在工作之余,坚持挑灯夜战,潜心创作。

2009年,他试着将一首《环保志愿者之歌》应征“宁波市生态环保志愿者总队队歌歌词征集”活动,没想到竟入了围,还得了三等奖。至今,他已写下《阳光宁波》、《有了你——献给优秀环卫工人徐辉》、《宁波的月亮》、《我们靠得更近》、《爹娘》、《平常心》等歌词100余首,有不少已被谱曲、传唱。

去年2月,江东区文联组织开展“唱响新江东”原创歌曲征集活动,林波的歌词《第二故乡》入选。为了修改歌词,林波向打工的企业请假,结果被企业开除。后来,他的故事经媒体报道后,一个有文化意识的企业主相中了他,请他去工作。前不久,他与人合作,写了一本《一日一对联》的书稿。

“我相信我自己/前方一定有我的天地/尽管道路铺满荆棘/我会坚强走下去”。

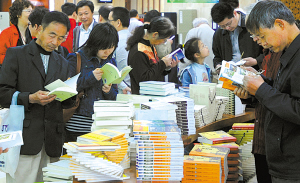

新宁波人写作者队伍不断壮大

走过和停留在宁波这块热土上,坚持创作并有所收获的“新宁波人”还有不少。

10多年来,唐以洪辗转全国各地打工,直到夫妻双双留在奥康。白天在工厂上班,晚上跑到网吧去写作。如今,他的作品已散见《广西文学》、《诗潮》、《星星》、《扬子江》、《浙江作家》、《北京文学》、《绿风》、《打工族》、《当代小说》等刊物。值得一提的是,他在宁波打工时,还加入了宁波市作协。2011年12月18日,唐以洪获得“安子·第二届中国打工诗歌奖”大奖,这是继前年唐以洪被评为首届“中国十大农民工诗人”及摘得“郭沫若诗歌奖”三等奖后,获得的又一全国性大奖。

故乡在河南陕县的韩文建,1997年南下广东工作,做过销售员,纸箱厂、电子厂等工人和小组长,先后在东莞纸品厂、玩具厂任主管、工程师助理等。2008年他从杭州来到宁波,目前,在鄞州区一家企业任设计师。2001年,《人民文学》发表了韩文建的处女作《可以回家乡了》,这激发了他的创作热情。2006年,出版了第一本诗集《静思》。2009年,他开始创作长篇小说三部曲,首部《斜边是几》,全书21万字,由香港艺海出版社出版。第二部《这样一家人》全书14万字。2010年1月,他与北京大美文化传播公司签约,《这样一家人》与第一部《斜边是几》同时在手机网络版上发行。现在,第三部《弃》已完成第一稿,目前在修改中。

故乡在河南宁陵的葛志华,现在鄞州区一家企业打工。“在宁波,我感受到心灵的温暖,心旷神怡。热爱文学的我,提笔写下了《他乡遇知音,待外来民工如亲人》,几天后在报上发表,从此,迈开了走上文学的路。”葛志华陆续在一些报刊上发表文章。因为爱读书,他常到图书馆借书,听天一讲堂的文学讲座,并得到了宁波、鄞州文学界老师的指导和帮助。最近,他还尝试写出了小说《同居》。

故乡在四川省攀枝花市的彭素虹,2005年跟随爱人的步伐来到宁波,先在北仑一企业打工,工作之余,她记录生活的感悟,并在博客“红颜知己”上发表。自2006年在《宁波晚报》上开始发表散文以来,彭素虹已陆续在市内各大报纸发表了多篇文学作品,并于2007年加入了北仑区作家协会、宁波市作家协会。如今,作为“宁波市打工作家”之一,彭素虹已经顺利实现了从业余作者到报刊编辑的梦想,现在报社从事编辑工作,并出版了散文集《隐形的翅膀》。

如果,从广义上的“新宁波人”来看,写作者名单就会很长很长,他们从事着大学老师、媒体记者等工作,如老剑、江南梅、赵嫣萍、姜宇清、海冬青、高丽娜、张淑琴、刘颖等。据了解,在宁波作家队伍中,从外地调来或大学毕业后分配过来,或者在宁波打工,这样的写作者已占市作家协会会员的三分之一。

“新鄞州人写作”—— 文化的包容和交融

对于“新鄞州人”写作的关注,鄞州区文联和作家协会在2006年就已经开始。据宁波诗人成风介绍,他们先是做了大量的摸底调查,接着在《梁祝》期刊上辟出专栏,系统推介“新鄞州写作人”,并有意识地组织了一些相关主题的评论文章。2011年1月,鄞州区文联和作协召开了一次规模较大的“文化交融与新鄞州人写作”的主题研讨会。2011年,鄞州区作协向区委宣传部申报了编辑出版《新鄞州人文学作品精选》一书,并获通过,不久,此书将与读者见面。

成风认为,“新××人”写作与前些年广东一带提出的“打工文学”是有区别的。“打工文学”更注重的是作品的题材,而“新××人”更注重的是作品的写作者,让读者从作品中触摸作家的主观视角和艺术感受。当年,广东沿海聚集了庞大的打工群体,打工者对文学的诉求应运而生。时隔多年,对于一个经济发达地区来说,外来人口的结构已经有了很大的变化,“新××人”并不就是打工人,他们的生活也已经渗透到社会生活的各个领域,比如政府官员、商人、科研者、教育者以及金融、计算机等行业里的白领等。因此,随之而来的就是多种文化在一地的“碰撞、交汇、融合”,这个过程无时无刻不在发生。

省作家协会书记处书记郑晓林在《新鄞州人文学作品精选》序言中说:从文学组织工作的角度来讲,“新鄞州人”从概念提出、创作实践、宣传弘扬,到现在的作品检阅,整个文学生产流程,思路清晰,措施有力,影响扩大,成绩显著,这是不争的事实,非常值得肯定。《新鄞州人文学作品精选》可以看成是对近年来鄞州文学创作的一次检阅。

“新宁波人写作”土壤深厚

目前宁波外来人口已经突破430万,占到总人口的43%,外来人口总量超过温州,位居浙江省第一。在各县(市)区中,北仑、鄞州、镇海的外来人口已超过户籍人口。

而在2000年,宁波的外来人口只有75万左右。10年间,猛增近5倍。专家预测:“十二五”时期,如果外来人口继续保持这样的高速增长,宁波的外来人口总量将可能突破700万。按此粗略估算,到时将有1300多万人生活在这座城市里。

专家认为,一方面,广大外来务工人员为宁波现代化建设作出了巨大贡献。另一方面,外来人口的快速增长,对宁波的资源环境、城市设施、公共服务以及财政支出,提出了更高要求。

宁波是一座胸怀宽广的城市,2008年,为所有的外来人口提供了一份“低门槛、广覆盖、低费率、可转移”的“社保套餐”。“社保套餐”包括工伤、大病医疗、养老、失业、生育等5项保险,保障水平与同城市民基本相同。

除了社保,“新宁波人”还有19项优惠与本地人共享:医疗卫生、就业培训、公共服务、九年制义务教育等,仅2010年秋季,就有25.4万“新宁波人”的孩子与本地的孩子走进了一样的学堂。

以共享为基础,宁波市又通过在城市和农村建设不同形式的融合组织,帮助外来人口尽快融入当地社会——在城市社区普遍设立“新市民服务中心”,在乡镇则建立“和谐促进会”。目前,全市外来人员100人以上的村(社区)融合组织建成率达到100%。1.2万名外来务工人员在融合组织中担任各项职务。

放眼全国,目前,我国有3亿外出流动的打工者,在中国现代化进程中形成了汹涌澎湃的打工大潮,席卷了整个神州大地。从社会学的意义上讲,人类的流动以其特有的方式影响着自身和社会,对历史的发展起着发酵和催化作用。千千万万的打工者在远离家乡的异乡挣扎着,不屈地向命运之神抗争着。在打工大潮的浩荡声势中,最撼动人心的正是那些普通打工者平凡的悲欢,其间的曲折、跌宕才是生命的底蕴。这也是文学必须反映的内容。

异乡客、外来人员,进入一座陌生的城市后,如何从认同、交汇,到关爱、融合,是一个社会大课题。鄞州区委党校老师郑炀和认为,还有一种融合是需要我们作家去做的,那就是心理上的接纳和认同。心理上的融合首先要彼此了解,不仅了解对方的工作、生活,还要知道对方的梦想和恐惧,他们的爱和恨,他们的坚硬和柔软;其次要学会接纳,接纳自己接纳别人。这些是作家的使命。

打工潮产生了大量外来务工人员,打工的艰辛,他人的关爱,为文学创作提供了土壤。宁波作为外来人口大市,潜藏着的文学人才、文学作品,是不可估量的。