《典妻》

《两兄弟》

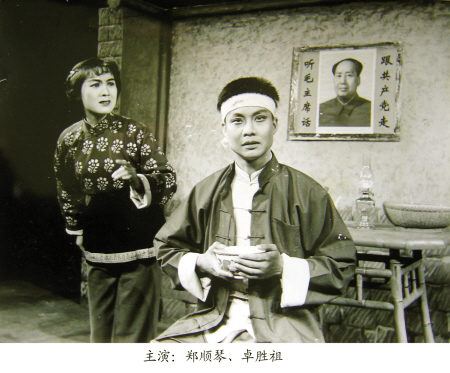

《亮眼哥》

甬剧老艺人探讨剧本

梅花奖盘

文华大奖

【剧情简介】

1952年,宁波甬剧团正式成立,到今年已走过整整60年的历程。这60年,风风雨雨,起起伏伏,从辉煌到低谷,到如今雄风重振。

被称为“天下第一团”的宁波市甬剧团,她的发展历程充满了戏剧性。8代甬剧艺人的努力、奋斗、彷徨、追求、奉献、坚守和梦想,也是一部荡气回肠、令人唏嘘不已的“大戏”———

幕启:七千年河姆渡文明灿烂,八百里四明山风光迷人。大幕拉开,宁波人以“石骨铁硬”的家乡方言,上演一台台悲欢离合的人间故事,讴歌正义、忠良、慈孝和纯洁的爱情,鞭挞封建礼教和虚荣伪善、忘恩负义的小人……

【背景】

从“马灯班”到“串客戏”,从“宁波滩簧”到“四明文戏”,从“改良甬剧”直到“宁波甬剧”,一个剧种的发源、演变,已走过了近200年的历史。

甬剧从农村乡镇萌芽,进入宁波城,又随着“宁波帮”的兴起,流行于大上海,曾发展到甬沪两地“双枝并茂”,最后,一枝独秀,一个剧种仅存一个剧团。

第一幕:宁波人演宁波戏,时代潮推动甬剧

追寻甬剧形成与发展的社会原因,蒋中崎先生在《甬剧发展史述》一书中说,甬剧是用宁波地区方言演唱的戏曲剧种,属于花鼓滩簧声腔。甬剧艺术从萌芽到形成,大致是在18世纪末到20世纪初。在这一阶段,中国社会从封建社会沦为半封建半殖民地社会。所以,甬剧形成初期上演的剧目大都反映现实生活中的家庭婚姻问题,这在当时引起社会的普遍关注。

甬剧在宁波形成,能在上海得到发展和繁荣,是因为剧目适应了城市小市民的社会心理、思想情操和审美趣味。

此外,甬剧非常注重对观众心理的探察和反馈,社会上什么题材吃香,就赶写、赶排、赶演什么戏。甬剧可以演古装戏,也可以演现代戏。所以,各个时期都有观众。

11岁学甬剧、13岁进剧团并担任多年宁波甬剧团演员、导演的汪莉珍回忆———

宁波最早的“凤仙剧团”到上海演出了一年,1952年4月回到宁波,同年10月参加省物资交流大会演出。从杭州演出后一个月,徐凤仙和许多老演员离开宁波到上海发展,留下几位老艺人和一些学生辈。这个时候,政府派来指导员,1952年底,在宁波城隍庙挂了一块木头牌子,成立了宁波甬剧团。王文斌任团长,排戏、演戏都在城隍庙大殿里,当时称为郡庙剧场,曾上演过《小二黑结婚》、《白毛女》、《刘胡兰》、《赵一曼》等新戏。

1953年,宁波甬剧团在城隍庙演《田螺姑娘》,乡下人背着铺盖半夜排队买票,队伍从城隍庙一直排到药行街,长达近百米。可见甬剧非常受群众欢迎。

1954年,省里派来了专职编剧胡小孩,创作了反映农业合作社的《两兄弟》。7月,《两兄弟》参加浙江省第一届戏曲观摩演出大会,获剧本一等奖、演出一等奖。10月随浙江代表团赴上海参加华东地区戏曲汇演观摩演出大会,编剧胡小孩、导演陆声、演员金玉兰均获一等奖。这是甬剧第一次名声大振。

上世纪50年代至60年代,宁波甬剧团排演了《姑娘心里不平静》、《亮眼哥》、《女飞行员》、《一千零一天》、《草原之歌》等新创作的现代戏。

“文革”年代,甬剧团被解散,演员或转演样板戏,或被分配到其他单位。

1972年,应宁波观众的要求,恢复甬剧,在文宣队中组建了一支文工队,石松雪、杨佳玲、沃幸康、陈安俐等演员开始排演一些甬剧小戏。1974年,文工队更名为甬剧队,这个时期是宁波甬剧的低谷。

粉碎“四人帮”以后,1978年,甬剧团重新成立,剧团进入新的发展期。曹定英、杨柳汀等一大批优秀演员从地区越剧团等单位重新回归甬剧,甬剧团恢复排演了《半把剪刀》、《天要落雨娘要嫁》等经典剧目,还新排演了《霓虹灯下的哨兵》、《啼笑因缘》等戏。

上世纪80年代,甬剧再次出现了高潮。当时,在天然舞台天天演出,有时一天演两场,分日场、夜场,观众场场爆满。春节期间,甚至一天演四场。汪莉珍说,演出场次这么紧,演员化妆以后,连吃饭都不必下妆,这样连演了一个月。为了购买戏票,许多人半夜排队。

甬剧团到农村演出,也早有传统。1957年,剧团就到天台、三门、定海、桃花、六横等地演出。演员们挑着铺盖行李,步行10多公里,常常睡在祠庙、小学和村办公室。

1978年12月,宁波甬剧团赴上海瑞金剧场演出《雷雨》,上海市民也是半夜排队来购买戏票。半个月的演出期间,天天满座。

第二幕:文化娱乐多元化,传统戏门庭冷落

上世纪90年代,文化娱乐业大发展。卡拉OK、电影大片、电视剧等各种娱乐方式大量涌现,人们选择文化娱乐的余地更多了,生活节奏加快,观众分流,传统戏曲进入了低谷。

在这样的大趋势下,甬剧团也不能幸免。上世纪90年代中期,甬剧团捉襟见肘,不得不排演一些儿童剧来弥补收入不足。

但在这样困难的情况下,甬剧团仍然坚持排演甬剧,还坚守着这门艺术。而杭剧、湖剧等其他剧种都渐渐消失。

在宁波甬剧团从事过演员、导演、编剧、作曲、美工、化妆等的演职人员至少有数百人,而一辈子为甬剧事业的发展、繁荣而付出青春和汗水的也有近百人。

汪莉珍、李微是一对“甬剧夫妻”。汪莉珍是演员、导演,她的丈夫李微是著名的甬剧作曲,为甬剧作曲百余部,是继贺显民之后,对甬剧音乐唱腔进行探究的较有影响的开拓者。

上世纪60年代初,曹定英、杨柳汀从宁波戏曲学校甬剧班毕业,进入“甬剧青年队”,1966年至1978年被迫改唱越剧。1978年重新回归甬剧之后,他俩在几十部甬剧演出中担任主角,如《半把剪刀》、《雷雨》、《天要落雨娘要嫁》等,成为甬剧舞台上的“黄金搭档”,深受广大观众的喜爱。

王利棠来自“甬剧世家”,从爷爷开始一家四代从事甬剧。他从小跟着父亲———甬剧第一代演员、甬剧团第一任团长王文斌看戏,耳濡目染,领悟很快。他以扮演老生见长,表演风趣,韵味十足。他的弟弟也进了甬剧团的乐队拉二胡。儿子王红刚,是甬剧第五代演员,目前是甬剧团的导演。

第三幕:弱女子勇挑大梁,地方戏再现转机

2000年,生性娴静的王锦文接受市文化局的任命,担任宁波市甬剧团团长。

彼时的甬剧团,由于受到大环境影响,日子过得相当窘迫,可谓举步维艰。刚从上海戏剧学院导演系进修毕业的王锦文,面临着不少的机会,然而,她还是选择了甬剧,并下决心为了甬剧“背水一战”:不忍心甬剧断送在自己这一代手里,从此成为老宁波的记忆!

上任伊始,她告诉所有团员:要对甬剧有信心。她用行动表明了自己的态度。当年年底,剧团没钱发年终奖,王锦文等4位领导班子成员,自掏腰包7万元借给剧团,为职工发奖金。尽管每人到手的钱只有七八百元,但这一举动让大伙儿感到温暖,心甘情愿地为了甬剧事业安守清贫的生活。

人心凝聚了,王锦文开始把重点放在开拓甬剧演出市场上。那时,她身为剧团团长又是主要演员,经常坐公交车下农村去跑场次。有时,白天才苦口婆心地拉了业务回来,晚上还得赶演出。

有一年冬天,剧团要到一个山村演《半把剪刀》。主角王锦文生病了,医生叮嘱她无论如何不能外出受风寒。但这可是好不容易才谈成的一场演出呀!最后,她翻山越岭抱病去了……

剧团要发展,必须在剧目上开拓创新。王锦文一边到处奔忙,一边抓剧目抓演出。《半把剪刀》、《天要落雨娘要嫁》、《双玉蝉》等传统优秀节目要保持,但决不能光吃老本。儿童剧也是个市场,她主演的《桑兰》,每天三四场演出,不仅带来了可观的收入,而且还在新一代观众群中烙下了甬剧的印记。

“地方戏剧要在新的历史条件下走出一条适应时代要求的新路子,必须加速完成转型,使其从城镇文化转向都市文化,使地方戏剧植根于现代都市,植根于都市的知识阶层。只有这样,地方戏剧才有发展的基础,才会具有旺盛的艺术生命力,才会真正成为民族的和世界的文化。”这是她的内心独白。

第四幕:一台《典妻》创辉煌,“非遗”有望代代传

王锦文多么希望能创作出一部既能留住老观众,又能吸引新观众,并且能在艺术上有所创新、有所突破的好戏,一台能振兴甬剧的大戏!

题材很快被选定,这就是宁海籍作家柔石创作的《为奴隶的母亲》,这是反映旧时代浙东农村荒诞的“借腹生子”故事,是赤裸裸的人性交易!王锦文断定,美丽而哀愁的“妻”肯定能打动观众!

被她对甬剧艺术的执着与梦想所感动,上海著名编剧罗怀臻、中央戏剧学院导演曹其敬、舞美设计周本义、灯光设计邢辛、音乐设计汝金山、服装设计孙耀生、形体设计孙大西等一大批全国一流的戏剧艺术家纷纷加盟甬剧团。

“甬剧这个小剧种从来没有请到这么多全国一流的专家,我要为我们这个团、这个剧种争一口气。”王锦文说。

2002年,甬剧《典妻》正式亮相,成为当年戏曲舞台上最受关注的剧目之一。专家感叹,小剧种出了大作品!

《典妻》囊括了全国各类戏剧的所有奖项:第七届中国艺术节“文华大奖”、全国“五个一工程奖”、中国戏剧学术最高奖“戏曲学会奖”、中国戏剧节“曹禺戏剧奖”、浙江省“鲁迅艺术奖”……

《典妻》的大幕拉开———潺潺的溪水和湿湿的青石板,青砖黑瓦的深宅大院和浙东农村的风土人情,浓郁的地域色彩,唯美的舞台追求。这样的舞台设计在甬剧史上前所未有。

在昆剧界,《十五贯》有“一个戏救活一个剧种”之说,而对甬剧来说,《典妻》也有着相似的意义。

《典妻》在艺术上有了创新。唱腔设计戴纬在保留纯正的甬剧唱腔外,又根据剧情的需要对唱腔进行创新,在表演手段上更融入了以往传统甬剧所没有的舞蹈肢体语言等艺术手段。王锦文饰演的被“典”之“妻”除了有旧时代山村妇女的悲剧命运,更闪现出一个普通女子的生命尊严和光芒。

《典妻》因此成了甬剧发展史上一部里程碑式的作品,并被认为是地方剧种走向都市化和现代化的成功范例。

“立足本土,接续传统,借助现代意识和现代形式全方位创新。围绕‘妻’的被‘典’来展示生命的尊严与金钱的搏斗,完成了‘天下第一团’甬剧剧种的重新定位和艺术的升级换代,使地方戏具备了时代精神、现代品格和都市气质,实现了质的飞跃。”这是当年的《解放日报》对《典妻》的评论。

《典妻》之后,人们终于开始重新关注起甬剧,演出的机会开始增多,演员们也不再需要靠演儿童剧谋生。

《典妻》之后,甬剧团原团长、剧作家王信厚改编了瑞典剧作家迪伦马特的经典名剧《老妇还乡》,剧中的背景改在了中国的民国时期,名为《风雨祠堂》。之后,剧团又成功尝试把倪萍主演的电影《美丽的大脚》搬上舞台,改名为《美丽老师》,演绎了一个感人至深的现代戏。

后来的《宁波大哥》,则将甬剧的影响扩大到北方。《宁波大哥》的主创人员到人物原型生活过的七台河市体验生活,主演王锦文为了演出“东北味”,特地到七台河市,与人物原型、李信国的妻子孙辅清同吃同住一天。主演沃幸康曾为戏减肥,为不耽误上台演出,嗓子哑了就打激素。剧组在东北演出时,全体男演职人员还下矿井体验生活。

新中国成立之后,甬剧团的演员已经历了八代传承,代表人物有:第一代的徐凤仙、贺显民、金玉兰、徐秋霞、王文斌等;第二代的汪莉萍、汪莉珍、黄再生、余盛春等;第三代的曹定英、杨柳汀等;第四代的沃幸康、杨佳玲等;第五代的王锦文、虞杰等;第六代的严耀忠、陈雪君等;第七代的孙丹、郑健等,第八代的张欣溢、苏醒……

2008年,宁波甬剧成功申报成为国家级非物质文化遗产。“保存甬剧就是保存宁波的人文历史,保存人类的某种生存方式、风俗和情感。”王锦文激动地说:“这会让我的同事和未来的甬剧团团员,坚定自己从事甬剧事业的信心!”

近期,宁波甬剧团正在筹备排演美国剧作家尤金·奥尼尔的《安娜·克里斯蒂》,争取明年赴美国文化交流。

宁波甬剧团的路必将越走越远,越走越好!

【谢幕】

记者:甬剧团历经风雨,能坚持60年,靠的是什么精神?今后甬剧如何传承下去?

杨柳汀:一个剧种能传承下去,靠的是有好的作品,好的演员。甬剧要不断创新,与时俱进。作为演员,既然干了这一行,就要坚守这块阵地。

王利棠:剧团是一个集体,团结很重要,演员、乐队、后勤,每个人都要服从大局。演员更重要的是要有牺牲精神,一切服从角色,以戏为大,以观众为大,这样才能排出好戏奉献给观众。

汪莉珍:甬剧团几次辉煌都是剧目打响的。文艺要与时俱进,创新改革,剧团要出人出戏。

李微:甬剧是应时而生、顺时而变,历史上它不断顺应时代的发展,几度转危为安。现在更要排演出高品质的经典剧目,才能扩大甬剧的影响力,把这一非物质文化遗产更好地传承下去。

王锦文:甬剧能发展到今天,是一代代甬剧人执着的爱,演员们安于清贫和寂寞,是在社会各种诱惑的背景下,一种坚守、责任和担当。甬剧给了我很多荣誉,也赋予我责任,我要把老一辈的言传身教传承下去,继续培养年轻演员,把甬剧发扬光大。

【余音绕梁】

“甬剧是宁波的地方戏,宁波市甬剧团是中国唯一一个还在唱甬剧的剧团,在中国,这样被称为‘天下第一团’的剧团有两百多个。”

(《东方早报》)

“甬剧———作为中国戏曲大家族中的一个年轻的成员,近百年来,一直走着属于自己的、跟时代一起发展的道路。”

(胡小孩)

“甬剧作为宁波文化的独特载体,我认为首先是属于中华民族的。她表现出乡土风情、俚语习俗,包蕴着民族性格、民族心理,甬剧植根在最广阔深厚的民族土壤之中,浸润着最丰富的民族文化养料。”

(裴明海)