不测的风浪,使他孤悬台湾30年,坚守和容纳,他怎样身体力行?辟榛莽,开良畴,播下第一批种子,让它们根深叶茂,种子的名字叫教育,叫文学,叫中医,叫方志……

一个人的文化自觉能影响几许?也许能沿着400年的时间轴,沿着一湾海峡的空间轴,无尽萦回。

他是宁波人沈光文,两岸同尊他为“台湾文献初祖”、“开台先师”、在台“播种中华文化第一人”。

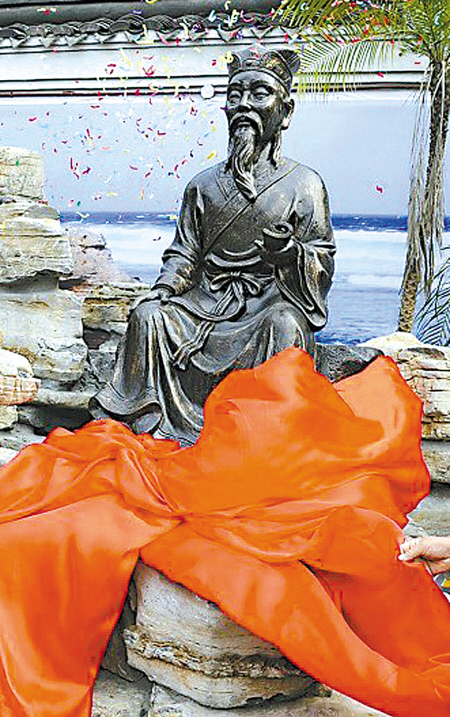

沈光文像

祭祀典礼在台南善化庆安宫隆重举行

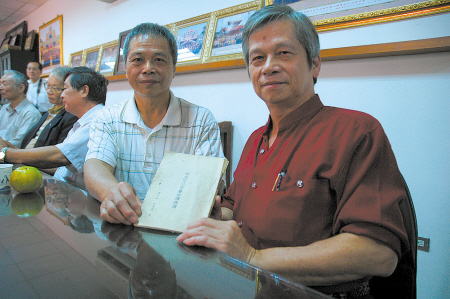

在台沈氏后人展示族谱

沈光文纪念馆开馆

专家学者在座谈会上发言

四百诞辰 今我来吊

一樽乡醴祭沈公

鸣钟九响,擂鼓三通。2012年11月7日,宁波市文化交流团在台南善化庆安宫举行的“纪念台湾文献初祖沈光文诞辰四百周年祭祀典礼”拉开了帷幕,宁波市副市长张明华和台湾地区立法机构负责人王金平作为“正献官”,行敬献之礼。一樽乡醴,几枚鲜果,载以心香。

“自公之台,岁月渺渺。四百诞辰,今我来吊”……这一声声高声诵读的祭文,揭示了沈光文的一生坎坷经历和文化开台之功。伴着风的传递,云的问候,是故土的牵挂,后人的致意。

听到了么?那么亲,那么近。

沈光文何人?

沈光文(1612年-1688年),字文开,号斯庵。4个世纪前的11月7日,沈光文在宁波市鄞州区石碶街道星光村(原属栎社)出生,“光文”的名字显然带着家族特有的期许,沈氏是一个已经诞生了不少名人的甬上望族。他自小攻读经史百家、诗词歌赋,功底自非常人能比,25岁以明经贡太学。

他的前半生,为抗清斗争奔波各地,曾铮铮怒吼,“故国山河远,他乡幽恨重。葛衣宁敢弃,有逊鲁家佣?”

他的后半生,因漂泊台湾乡愁四起,曾切切低语,“万里程何远,萦回思不穷;安平江上水,汹涌海潮通。”

最终,沈光文在宝岛建下文化拓荒之功,他播下的关于教育、文学、中医、方志等“种子”,成为中华文化在台湾根深叶茂的重要源头。

沈光文何人?

沈正康是星光村沈氏后裔代表,他眼中的沈光文叫“神秘”。他说,在星光村,沈姓是大姓,目前还有300多位沈氏后人。为了纪念沈光文诞辰400周年,区财政专门拨出300余万元用于修建沈光文纪念馆,并委托天一阁复制了《栎社沈氏宗谱》。他此次跟随宁波市文化交流团到台湾的目的之一正是为了厘清家族的脉络。在沈光文去世后的324年,甬台两地的沈氏后人终于相聚了!台湾云林县大埤乡是沈光文后裔在台的聚居地之一,沈氏后人沈武忠、沈武云带来了《沈光文公来台世传族谱》。两份族谱两相对照,一脉相承,丝丝入扣。对照族谱,星光村76岁的沈茂德老人的“茂”字,在沈氏宗谱中排第25代,到了沈正康这一代虽已没有按照族谱字号排序,但推算起来应是第28代“德”字辈。两岸沈氏后人的聚首,让沈正康对家族这棵“树”看得更分明了。

善化高级中学学子眼中的沈光文叫“坚韧”。“经冬开未尽,不与俗人看”,沈光文遗留下不少咏菊诗作,可以看出他酷爱这种不凋花,它是传统文人的精神寄托和人格追求。因此,善化的学子特意为沈公种下四色菊祈福。他们还从天秤座的沈光文身上感知他给周遭人们带来的温暖的感觉,并认识到,如果要像沈光文一样获得成果,必须时时用心灌溉。

宁波大学教授戴光中是《沈光文研究》一书的作者之一,他眼中的沈光文叫“不朽”。他在文章中说,沈光文生长的年代,正是“天崩地坼”的明清之交,浙东的抗清斗争风起云涌,可歌可泣,后来虽烟消云散,但其中三人,却以他们不朽的文化业绩而名垂千古,这就是留在四明故里的黄宗羲,东渡日本的朱舜水,流落台湾的沈光文。

沈光文人生的“三段式”堪称传奇,民间记忆里的沈光文有血有肉。

四百诞辰,今我来吊。在菊黄蟹肥的日子里,我们来到善化。想起沈公曾碎碎地念叨过:“家乡昔日太平事,晚稻告我紫蟹肥。”这念叨声应该带着忘不掉也改不了的石骨铁硬的乡音吧。

披荆斩棘 矢志不渝

一片丹心牵两地

家国情怀,恒久在心。

投身于抗清斗争的沈光文,曾先后参加划江之役、琅江战役,被封为太常博士、晋工部郎中等。明亡后,他追随南明流亡朝廷,辗转奔波于浙、闽、粤、桂。

撤退之际,路过宁波城,家乡尚有老母在堂,按理说,此去归来无期,他应该先回家见上母亲一面。况且,当时他身上只穿着一件单薄的葛衣,什么也没带。一念之间,沈光文过城门而未入,只是给二哥寄去一信说明情况。不料,这已是他最后一次回到宁波,从此生死阻隔,从此望海徒叹!这成了他心中永远的创痛。

“岁月复相从,中原起战烽。难违昔日志,未泯一时踪。故国山河远,他乡幽恨重。葛衣宁敢弃,有逊鲁家佣?”联系到他所作的这首《葛衣吟》,大概可以揣测沈光文当时的心态:由于各派势力之间的勾心斗角,互相倾轧,南明复兴的大好良机终致坐失,但自己的初衷绝不改变。

眼见抗清大势渐去,事不可支,沈光文带着家眷,过着“浮家泛宅”的生活。1951年,沈光文随郑成功离开潮州后,去了金门岛,因为鲁监国、宁靖王都在那里。“由潮阳航海至金门”这一段,各种版本的沈光文传记都有记载,但是随后的叙述就有所不同了,特别是他究竟何时去了台湾,众说纷纭。

沈光文从金门岛下船,北上,经海路到泉州,这是原定的航线。至围头洋,突遇台风,惊涛骇浪里幸得保命,却已漂泊到台湾。风浪里的跌宕起伏,宛然沈光文蹭蹬一生的镜像。

那么,沈光文究竟是在哪一年被台风刮到台湾的呢?目前学术界有1649年、1651年、1652年、1660年、1662年等几种说法。戴光中则根据几首前后相关的诗文再结合其他资料推测,该是在1659年。沈光文另有一首《己亥除夕》诗:“爆竹声喧似故乡,繁华满目总堪伤。起去看天天未晓,鸡声一唱残年了。”说的应该已是他在台湾过的第一个除夕夜。

当时台湾尚为荷兰侵略者占据,沈光文登岛后起初的日子极为困厄,却依然不废弦歌。1661年郑成功入台,以其为遗老而礼遇。第二年郑经嗣位,沈光文作赋讽刺时政,几遭不测,乃改服为僧,避入山中,随后移居目加溜湾,并最终长眠于此。这里因为有了沈光文,从此成为台湾最早受到教化的一个地方,并有了一个新的名字叫“善化”。

300多年过去了,沈光文无时无刻不站在这里。

在台南善化街头慢慢地行走,永远有一股熟悉感萦绕心头,那是沈光文留下的。在今天的善化,不时可见纪念物———光文路、光文里、文开桥、斯庵桥、善化国中光文楼。在善化庆安宫供有沈光文神像,建有沈光文纪念厅,每年中秋都要举行祭祀活动。“路见高名,野闻美颂”,是的,沈光文把晚年的热心热情留在了善化,善化人则永远铭记了他。

1683年,清廷统一台湾。闽浙总督姚启圣想请他出山做官,垂暮之年的沈光文婉言谢绝,表示“愿归故里”。姚启圣非常感动,答应派人护送他回归故乡宁波,但因姚突然病逝,沈光文落叶归根的愿望化为泡影。

1688年,这位在台“播种中华文化第一人”,寂寞地离开了人间,享年76岁。沈光文的遗体———也许是后代无力送回宁波安葬;也许是他有遗嘱,愿意长眠于善化,永远和原住民和睦相处———就埋葬在他教书育人、治病救人的地方。墓前,树立着一块高而狭的明式墓碑。

有人说,沈光文身上体现的是宁波人的秉性,可以执着得一往情深,也可以奔放得海阔天空,有坚守,有容纳。

“望月家千里,怀人水一湾”。宁波,是沈光文的出生之地;台湾,是沈光文的长眠之地。血缘和文缘的纽带,把两地紧紧相连!

功在教化 泽被海东

一方风气自此开

冥冥中不测的风浪,令沈光文孤悬台湾30年,却带给他更重要的人生角色,成就最辉煌的篇章。

沈光文漂泊所至的台湾,在当时的中国文化地理上,它只是荆莽丛生的小岛。因此,沈光文的离索漂泊,不只发生在海上,也发生在他心灵的陆地上。

他是第一个踏上这片蛮荒之地并且终老于此的鸿儒硕士。在此情形下,沈光文既是无奈也是自觉地修正了人生的坐标,然后朝着新的理想,能走多远就走多远。走了多远呢?这块土地上的文化演进,因为与他的相遇,而被神奇地改变。

他摸索着,从每一项“第一”做起———

他在善化建立了第一所汉语言文学启蒙教育私塾。沈光文当初之所以选择善化,是大有深意的。早在1636年,荷兰人就在此开设“荷语教习所”,向原住民教授荷语荷文。沈光文避难期间到过此地,发现原住民不懂汉语汉文。为对抗荷兰殖民者推行的宗教教育与荷文教育,沈光文乃就地设馆,用自己渊博的儒家学识教育当地汉人和原住民同胞。沈光文的破天荒之举,在台湾播下了中华文化最早的种子,经史子集和唐诗宋词,在这里发芽开花。

他第一个在台用中医、中草药治病救人。当时台湾原住民征服自然的能力十分有限,而沈光文对博大精深的中医学颇有研究,他十分关注当地的疾病状况、医疗条件及潜在的药物类别,再加上他长期与原住民打成一片,所以,最早用中医与中草药医治原住民的,非他莫属。表面看起来,沈光文是在治疗疾患,事实上,又何尝不是在用文明慢慢疗治蒙昧?这是儒医的传统和本份。沈光文还著有《草木杂记》,以诗文并茂的形式对台湾的各类植物进行了一次较为全面的梳理。此后数十年,大批汉人移居台湾,中医与中药在台湾逐渐得到推广。

台湾第一个诗社“东吟社”伴着他的吟咏而诞生。1686年,沈光文74岁,他与季麒光及其他明朝的遗臣组建东吟诗社,这是台湾第一个诗社。沈光文留存下100多首诗歌,除了表达其抗清复明的孤高志节、感叹羁旅穷困外,更多的是在抒写乡愁,他也因此成为台湾文学最重要的母题“乡愁”的开拓者。或许,他的乡愁只能用一个个方块汉字、用一声声平仄韵脚来填充;或许,沈光文已经很清楚,无论避居何处,明亡已是不可回避的事实。那么,通过结社使民族大义、不屈气节在台湾传承延续下去,岂非也是一种济世的努力?他直到生命的尽头都在怀乡,那是对民族之根的一种认同。

然而,他又不止于乡愁。相反,他把乡愁转而化为对现实土地的认同,他的最后一个贡献,正是率先向世人描述这个宝岛的美丽风光、丰富物产和少数民族的奇风异俗。他给台湾留下了第一批汉文文献。沿着沈光文的跌宕人生的海岸线走,沿着沈光文留下的煌煌文献的海岸线走,我们重新看到了17世纪台湾的历史轮廓。

他的《台湾赋》,涉及地理、文化、历史、民族风情、气候物产和矿藏等,是一部地方百科全书,他也是全面介绍台湾概况的第一人。沈光文把中国文学古老而华丽的“文赋”移植到台湾,除了《台湾赋》,还创作了《东海赋》、《桐花赋》、《芳草赋》等,仅凭这些文赋,即可想见沈光文对于台湾的一山一水、一草一木,是怎样的熟悉与热爱。

沈光文是有心人,他意外漂泊至台,便持既来之则安之的态度,并希望台湾能成为抗清复明中兴大业最后的基地。他的《台湾舆图考》是研究台湾地理最早的学术专著。撰写《台湾舆图考》时,台湾尚为荷兰殖民者统治,他借名游山玩水,考察台湾山川地形、港口海湾、交通道路、城乡设置等,这是一项前无古人的工程,一切从零开始!完成后,将其辗转送达郑成功作为收复台湾的指导蓝图。为此,他曾被荷兰人逮捕入狱。1661年,郑成功率军攻克台湾,沈光文欣喜若狂。

沈光文凭自己内心的坚持,筚路蓝缕,以启山林,这一坚持就是30年,岛上的文化风貌显然已别有洞天。台湾这本“书”,他是越读越有滋味了。

他是智慧者,更是理想者和践行者。衣冠海外留,风气自此开。诚哉斯言!

后记

文脉皆因光文始

17世纪的沈光文,用了30年时光,未能从海峡东边回到海峡西边的家乡。今天,从台湾到宁波,仅仅一个多小时的空中航程。

2012年10月29日,沈光文家乡迎来了台南善化庆安宫赠送的一尊沈光文塑像,星光村的人们按传统习俗以抬大轿的方式恭迎“他”回到阔别300多年的“家”。是日,由沈氏宗祠修建而成的沈光文纪念馆正式开馆,家乡的人们已将他的美丽传奇和卓越贡献妥帖地收藏。

沈光文的好友、首任台湾诸罗县令季麟光曾对沈光文作过很高的评价:“从来台湾无人也,斯庵来而始有人矣;台湾无文也,斯庵来而始有文矣。”这里的“文”,事实上已超越“文学”的范畴,具有“文化”的意义。今日两岸同文同种,风骚一脉,沈光文居功至伟。

当时他俩都没有能力把第一批“海东文献”付梓出版。季麒光很清楚沈光文的历史价值,也很担心他离去之后,其人将湮没无闻,其文将灰飞烟灭。季麒光唯一能替挚友做的,就是用自己的笔宣传其人其文。他撰写了《沈光文传》,收入《蓉洲文稿》,然后删节了不少犯忌的内容,作为第一部《台湾府志》中的《沈光文列传》。而事实上,沈光文绝对不会被人遗忘的。此后,几乎所有的台湾方志,都把沈光文当作最重要的寓贤立传。

家乡也同样没有忘记他。宁波杰出的史学家全祖望,念念不忘这位抗清志士、同乡前辈,认为沈光文被台风刮到台湾是天意,老天爷有意将他送到这块荒芜的中华文化处女地,“留之以启穷徼之文明”。他给予了沈光文“海东文献,推为初祖”的极高评价。

上溯历史,远眺未来。400年,可以彻底忘却一些无足轻重的人和事;400年,也可以积淀成就一个沈光文。“文化开台”四个字的背后,是其永不放弃的文化使命感和士大夫的精神守望。

其实,在这篇故事里,有着最令人着迷的部分:400年前的沈光文至今触手可及,他就在诗文的韵脚里,学堂的校歌里,草药的气息中,乡镇的名字中,也在24小时开放的书店内,温文尔雅的谈吐间……台湾之行,处处可见同根同源,时时可感气韵相通。

文脉皆因光文始!