昨天,记者刷微博时看到这样的内容:“灵桥重建之前是一座浮桥,桥东头还有座小庙叫‘三圣堂’,内供三位‘菩萨’。有意思的是,这三位并非一般意义上的那些‘菩萨’。当中是一个县官,左边有个商人,右边一个鞋匠,这是怎么回事呢?”再仔细看一下,那是一个叫“阿拉灵桥”的微博。

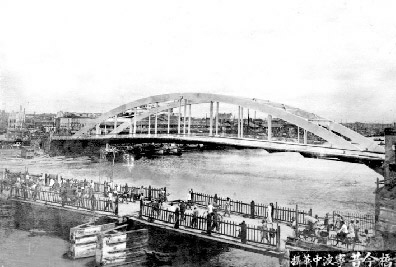

修建前的灵桥浮桥。

1936年6月27日举行灵桥通车典礼时搭建的庆贺牌楼。(照片翻拍于哲夫主编《宁波旧影》)

1936年,灵桥刚落成时,还留着一座浮桥。

1949年5月25日中国人民解放军跨过灵桥。

灵桥身上的弹孔。

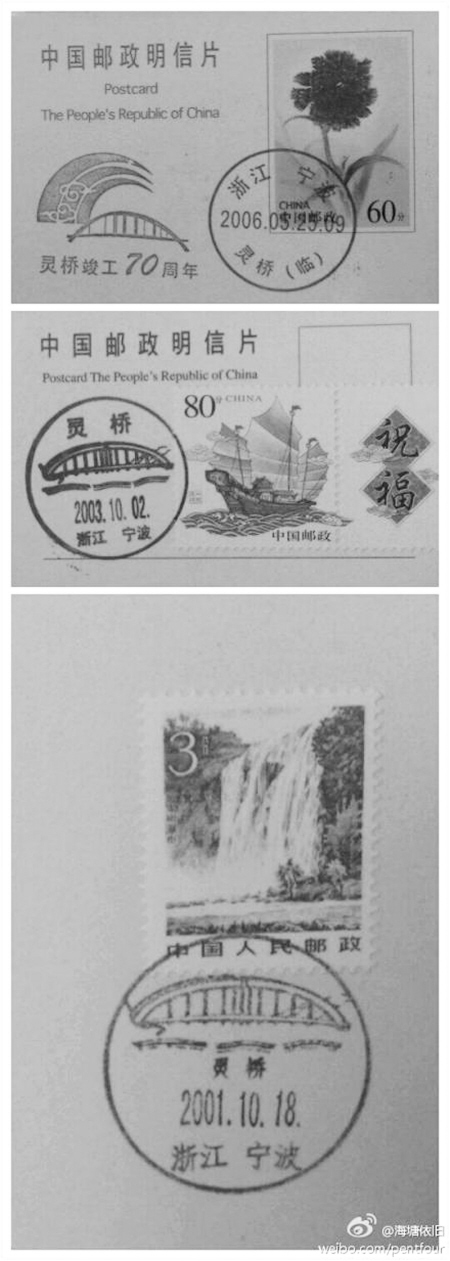

灵桥邮戳。 图片均来自微博@阿拉灵桥

10月20日,“阿拉灵桥”发出第一条微博:“阿拉灵桥,阿拉的灵桥。欢迎提供关于灵桥的故事,灵桥的照片,灵桥的风土人情。”微博才开了2天,截至记者发稿,一共发了48条,所有内容都跟“灵桥”有关。有灵桥的施工图纸、老照片、传说、史实,有网友互动,还有流传甚广的灵桥牌普通话的段子,甚至还有许多宁波人之前未曾发现的新史料、未曾见过的老照片。微博内容亦庄亦谐,并带着浓浓的老宁波风情,令人眼前一亮。

博主都是老宁波,都有灵桥情结

“阿拉灵桥”有多名博主,“水银”是其中一位。

“水银”是土生土长的宁波人,年过五旬,爱好收集老照片。在他的宝贝老照片中,有不少灵桥的老照片。

听闻灵桥要大修了,他和其他4名有共同兴趣爱好的朋友一起开了“阿拉灵桥”的微博。

“我们都是老宁波,内心都有灵桥情结。”“水银”说,“把灵桥由老式浮桥改建为现代桥梁的设想,最早出于留学生鄞州走马塘人陈树棠先生1910年的毕业论文。从1922年秋后到1931年暮冬,曾经有两次成规模的筹备活动,均因战事屡起而中止。直到1931年的早春,旅沪甬人张继光两次来甬后,才推动了第三次筹备改建活动,这之后持续5年的努力,终于让钢质灵桥如彩虹降落在奉化江两岸!从此76年来,灵桥经历战火而不倒,经受重负仍巍然!”

说到开这个微博目的,“水银”说,主要是向宁波市民普及灵桥的历史,让更多人来关注灵桥,为灵桥大修献计献策。

告诉一些你不知道的灵桥故事

10月20日,“阿拉灵桥”发出第一条微博:“阿拉灵桥,阿拉的灵桥。欢迎提供关于灵桥的故事,灵桥的照片,灵桥的风土人情。”

第二条微博是时长39分钟的记录片《风雨灵桥》,并介绍“这座钢铁之桥,已升华为这个城市的骨骼和血肉,成为宁波人的生命中一种最为深沉而博大的部分。”

“阿拉灵桥”还设置了一个小栏目叫“灵桥简史”。以时间为顺序写成的灵桥大事记,第一条这样写着:最早的灵桥建于唐穆宗长庆三年(公元823年)明州刺史应彪任上,当时为16舟相连上铺木板的浮桥。传说建筑桥基时发生困难,此时出现雨后彩虹,工匠在出现彩虹之处打下桥桩,将桥建起。因而桥梁得名灵见(现)桥,又名灵桥。宋代,桥上移百米,更名为东津浮桥,此后虽屡屡重修但桥位未变。

老宁波都知道灵桥是德国西门子公司造的,这里“阿拉灵桥”也有故事:“2007年,宁波外事办意外收到一封远方来信,提醒灵桥已过70年使用寿命,需谨慎使用并加以保护。这封信来自当年的承建商———西门子。”“10多年前,要通过灵桥铺设管线时,发现早已有预留的通道了。”这个故事被宁波人说起时,总要赞一句,德国人的严谨与超前计划。

许多人知道灵桥是由洋人设计施工的,这或许并不是完整的史实。民国时的鄞县建设局技正施求臧曾有回忆文章说,洋人只是挂名的,“实际设计、施工和工人都是中国人”。其具体情形还有待进一步考证,不过灵桥建设过程中,在沪在甬的宁波人并非只承担募捐工作,其中“建筑大王”张继光和竺泉通就绝不只是担当跑龙套的角色。“阿拉灵桥”转了上海地方志中有关“竺泉通”的人物介绍说:1931年,在宁波旅沪同乡会主持下,由上海工部局英国籍工程师詹姆森、新仁记营造厂工程师竺泉通开始对灵桥重建进行勘查设计。竺泉通(1896~1972)是奉化人。

“阿拉灵桥”还说:灵桥在1936年前是浮桥,古人曾留下不少诗篇。清朝李邺嗣两首:三江水合夹灵桥,形势无如此地饶。九十九龙蟠岸北,一龙翔处半乘潮(注:江北岸有九十九埠)。另一首:鄮地原因贸易名,灵桥彻夜有人行。虽然岁得鱼盐利,不废桑麻本业耕。

这样的灵桥传说,你听说过吗?

还有一些有关灵桥的传说。比如本文开头的灵桥与三圣堂的故事:

从前,奉化江靠摆渡过河。西岸有个补鞋匠,其补的鞋又好又牢,价钿公道。天长日久,这个鞋摊成了候船棚。有一日,有个南洋巨商来候船棚等船摆渡,等着等着,看看鞋匠艺好人善,就脱下鞋请鞋匠补,一边补一边谈天说地。过了一晌,船靠岸了,商人要了鞋匆匆忙忙跳上船走了。鞋匠收摊发现凳下有盒珠宝,晓得是客商错落的,就每日挑着珠宝补鞋,傍晚挑着珠宝回屋。

眼睛一眨三年过去了。商人又来到这里,碰到了鞋匠,就对鞋匠讲:“师傅,三年前侬给我补的鞋,现在还有这么牢呢!”鞋匠看看其讲:“勿对吧!有三年零一个月了。”商人叹口气讲:“三年前,在这里补鞋,错落一只盒子,里头统统是珠宝,后来我又有事情误了船期,只好自认晦气。”

鞋匠拿出盒子,商人打开一看,珠宝一粒勿少,就要把一盒珠宝送给鞋匠。鞋匠勿要,商人要其至少收一半,两人推来推去,一晌工夫,围上交关人。这辰光,县官老爷走了过来,开口编了一首打油诗:客商丢了珠宝,三年才来寻找;鞋匠交给失主,一片丹心可照;客商赠珠酬报,一送一却不已;推推让让喧闹,如今老夫判决:你俩不要我要。

县官话音刚落,众人侬看看我,我看看侬,心里都要冒火了。

县官仍旧慢慢吞吞地朗诵道:你俩丢宝拾珠,皆因渡口没桥;如今一仁一义,皆说不要珠宝;何不与人方便,在此渡口造桥;如若银两不够,我也凑凑热闹。

县官话才说完,众人“哦”一下,拍手跺脚高声叫好,勿少人还当场捐助,客商大受感动,献出整盒珠宝,鞋匠还再加点凑凑,这样奉化江上就架起一座浮桥,取名“灵桥”。为了纪念这三人的美德,人们还在桥头造了一座“三圣堂”。

灵桥牌粉丝 一起抒情怀旧

“阿拉灵桥”短短两天之内已有135位粉丝,他们自称为“灵桥牌粉丝”,并借着“阿拉灵桥”微博,抒情怀旧。

网友“来日犹可追”:灵桥是真正的宁波地标,灵桥牌棒冰想必很多同龄人都品尝过,小时候新华书店购书戳上的灵桥图案至今记忆犹新,更不用说灵桥牌普通话了。76年风风雨雨屹立不倒,实属不易,希望今后它能得到更好的保护。

网友“来日犹可追”还配发了图片,是1996年以前在宁波新华书店购书时盖到的戳,全戳是一本摊开的书的形状,上面有灵桥和天封塔的图案。

网友“海塘依旧”:2006年5月25日,市邮政局特意推出“灵桥竣工70周年”临时纪念日戳。当时市邮政局有灵桥风景日戳可供加盖,版式经常换,遗憾的是灵桥至今还没有上过国家的名片———邮票,希望别被大修得面目全非,日后还有希望。

“阿拉灵桥”补充说:天封塔是宁波最具标志性的建筑啦,宁波人调侃对方吹牛皮,就是说:老江桥是侬拗弯的,天封塔是侬竖起的。

还有许多网友说了“灵桥牌普通话”的趣事:“舍不得孩子套不到狼”中的“孩子”其实原本是“鞋子”,后来以讹传讹,就变成了“孩子”;不能讲,不能去,讲不去,还是去(北仑港、北仑区、江北区、海曙区)”;“宁波汤团,白白的,糯糯的,里面还有‘孩子’(馅子)”……

网友“何金挺”也发了一张图片:现在灵桥上还能找到弹痕。他说:灵桥上留下的日本人的弹痕,是这个民族永远无法抹去的伤痕。

西门子公司的官方微博也来凑热闹:“桥坚强”西门子造,《新京报》报道宁波灵桥1936年造,至今服役。它采用的只是当年最常见的钢材和工艺,但质量监管一丝不苟。据说当时用的砂石,都用筛子筛过,清洗得一尘不染。历经战火,岿然不倒,堪称“桥坚强”。西门子正是当年建桥的承包商哦,自己偷偷骄傲一下。

曾写过《风雨苍茫话灵桥》的林海斯木也发来了文章,文章中有这么一段:“灵桥以其独特的姿态和经历,依然是宁波人心中的丰碑。灵桥把宁波浓缩成了一部从古到今的发展史,也浓缩了沪甬两地川流不息的交流。桥梁,连接着道路的两端、江的两岸,也连接着一个城市的过去、现在和将来,但其中唯有灵桥,走过了人间千载沧桑,如一卷无言的史册,见证了所有悲欢离合,荣辱兴衰,继续承载着这个城市欣欣向荣的繁忙脚步。”