书香并未远去

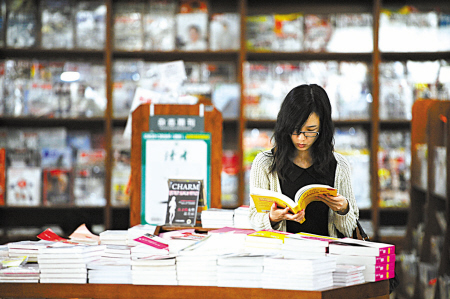

《春夜雨霏霏》中,《我们的七叔》哼着《天堂蒜薹之歌》从《酒国》出来,翻过《会唱歌的墙》,想去找《锁孔里的房间》,不料误入《红高粱》地,在一片《蛙》声中,看见一个《怀抱鲜花的女人》坐在《白狗秋千架》上,戴着《拇指铐》,吃着《红蝗》。伴随着轰隆响起的《四十一炮》,观赏《檀香刑》,感叹《生死疲劳》……近来,随着莫言获得诺贝尔文学奖,关于他作品的各版本“串烧”也在网上流行起来,虽然带点恶搞,有些戏谑,但至少在这种“另类串联”中让大家很快记住了他的代表作。与此同时,也带动了甬城一股“读书热”。近日,在宁波书城、新华书店、大学校园的图书馆等处,时常能看到人们读书的身影。而他们形态各异的读书方式,也折射出了当代人不同的生活态度。

网友疾呼:“宁波哪还有莫言的书?”

“陪儿子逛宁波书城,快出来的时候,小家伙奇怪地说:‘怎么没有莫言的书?’他消息也挺灵的,也知道莫言刚刚得了诺贝尔文学奖。我们一起找了找,还真是的,我们没找到一本莫言的书!”

这是宁波网友“不拘的风NB”于10月14日18∶46发的一条微博,此时距离莫言荣获诺贝尔文学奖已经过去了3天。

网友“Kyle_嚴”更是于10月13日晚在微博上直截了当地“大声疾呼”:“宁波哪还有莫言的书?”

10月16日下午3时许,记者在宁波书城看到,导购员刚刚摆上货架的19本《酒国》和《四十一炮》,不到一小时就卖完。

据宁波新华书店业务科曹宏伟介绍,目前莫言的作品供不应求,全国货源都紧张,基本上“当天到,当天就被‘抢’光了。”

不仅书店,在大学的图书馆里要想借到莫言的书也是难上加难。90后网友“雨不停Dorothy”于10月14日发微博称:“今天去了趟宁波大学园区图书馆,想顺便借本莫言的《白狗秋千架》看看,结果发现已经借完了,借出日期都是10月12日。然后我就缺心眼地查了他其他的书,果然都在10月12日借光了!”

有人“跟风”有人不去“凑热闹”

莫言的书现在是着实火了。而在他获奖之前,他的作品在书城里却并不怎么“受待见”。曹宏伟讲,就拿长江文艺出版社出版的《檀香刑》一书来说,在宁波新华书店铺货后,两年时间一共才卖出41本,而莫言得奖后,不到一天时间,剩下的10几本莫言作品全部售完。

网友“七月兰浆”的微博恰如其分地反映出了部分读者的“跟风”心理:“宁波各大书城莫言作品全部脱销,其实莫言在获得诺贝尔奖之前最后一次在国内的公开活动就在我们宁海,有几个人关注了?那些现在才跑去书城疯狂采购莫言书的筒子们,你们不是在赤裸裸地展示你们的‘有眼不识泰山’吗?”

“七月兰浆”姓张,奉化溪口人,目前在宁波从事房产测绘工作。小张很喜欢读书,家里有3个书架的藏书,平时出门包里时常都会带本书,闲暇时拿出来读几页。

对于读书,小张的观点是:绝不跟风。她坦言,在莫言获奖之前,她只知道有这么一个作家,但没看过他的书。现在他获奖了,也不会刻意去“凑热闹”,还是会根据自己的喜好来选择读什么样的书。

对此,网友“浅暮清辉”深有同感:“读书、学文化并不是盲目的,是需要思想的。”

买了一本书6年没读完

中国有句古话叫:“书非借不能读也!”买来的书没翻几页就束之高阁的情况在我们生活中并不少见。

23岁的宁波网友“豪东世李”太有感触了:“想读书的时候总是很激动,买书的时候总是很冲动,看书的时候变得很被动……”

而这,也绝不仅仅是年轻人才有的“毛病”,40多岁的网友“太阳老师”也曾有过这种买书不读的情况。10月13日上午,“太阳老师”在自己的微博中写道:“我的书架上有一本《莫言中篇小说选》,我2006年花9元钱买的,原价21元。是小小的那个开本,很适合拿在手上看。可惜,那么多年,我还没读完。是不是该拿出来再读一次呢?”

“太阳老师”姓胡,目前是慈溪一所希望小学的校长,他坦承,自己有个“怪癖”,看到喜欢的书,就忍不住把它买下来,不管买回来有没有时间看,能不能看完,只要看到它在书架上摆着,至少心里就踏实了。他的卧室、书房,以及儿子的卧室里各有一个大书架,上面摆满了杂七杂八的书。

这次得知莫言获奖后,他特意把这本已买了6年都没有读完的《莫言中篇小说选》取出来仔细读了一遍。

“诱惑”太多难以静下心来去读书

“你还看书吗?看纸质的书?好难啊,静不下心来。连看电影都只能在电影院才能全神贯注。越长大越浮夸。”网友“站立的刺猬”的这条微博引起了很多人的共鸣。

网友“新安奈”就表示:莫言热了,书店的书也热了。但国人读书少能改变吗?人心浮躁,无法安静,要追逐的东西太多,金钱物欲横流。如何让人满足呢?

作为上世纪80年代毕业的大学生,网友“新安奈”的儿子如今已经读大二了。年近五旬的她回想起当年的青葱岁月,仍心驰神往:那时候的自己喜欢纯文学,每天几乎书不离手。毕业后很长一段时间也保持着每天看书,记日记的习惯,一天不做,就觉得心里空落落的。

“新安奈”说,心态发生变化是最近10年的事,随着互联网的普及,娱乐方式的增多,使得静下心来看书的时间少了,读书没有以前那么积极了,即使看,也容易走神,很难一下子进入到读书的那种情境当中去。以前一周要到图书馆借两次书,现在书有时就放在床头,也懒得翻两下了。归根结底,就是可选择的东西太多,心沉不下来,既想干这个,又想干那个。

关于读书的心态问题,网友“三月的梅”说,读书跟得奖无关,修炼自身,应该到养心的时候了。

纸质书?电子书?萝卜白菜,各有所爱

近年来,越来越多的事物被冠以“微”的名号,从微博、微信、微小说,到最近炙手可热的微电影、微旅行等。“微”事物如雨后春笋般登上互联网舞台,我们已悄然进入了一个“微时代”。@宁波日报(新浪微博)近日做了一个网上调查,在“微时代,你现在很少读纸质书的主要原因是什么?”这一问题中,选择“工作忙,没时间”的只占22.2%,而选择“有从网上、手机上获取知识的更便捷渠道”的却占到77.8%。

对此,“新安奈”是深有体会:以前出门包里还带本书,现在有了智能手机,就不带书了。作为一个曾酷爱文学的上世纪80年代毕业的大学生,尚且不能抵挡得住手机、电脑等新阅读方式的“诱惑”,更不用说那些90后的孩子们了。

“新安奈”的儿子就是个很好的例子。“新安奈”说,家里藏书很多,儿子从小就喜欢读书,上小学的时候,就开始读“四大名著”了,有时读书痴迷到废寝忘食的地步。但近几年随着“电子书”的盛行,儿子就不看纸质的书了,每天捧着手机看小说。

电子书为何这样吸引年轻人?26岁的网友“Crystal克丽丝朵”在微博中写到:作为一个资深书虫,虽然很爱纸质书的质感,但电子书真的方便又环保,下载前可以预览,出门不用背大堆的书。

但是,在许多读者心目中,纸质书所承载的那种独特的文化气质、书香品位,是电子书所不能取代的。

网友“萤火虫miya”说:电子书终究抵不过传统纸质书捧在手心,慢慢翻阅,细细品读的那份味道!好久没这么纯粹想看书的感觉了。

宁波具备掀起“读书热”得天独厚的条件

其实不管大家以什么样的方式读书,莫言获奖使更多的人开始重新关注文学、喜欢文学,投身到读书当中来,却是不争的事实。

据宁波书城中心店经理陈海春介绍,以往书城畅销书排行榜排名前两位的经常是时政热点类和历史类书籍,而纯文学类书籍的阅读群体不是很大。但莫言获奖,大大拉动了文学类书籍的销量,不但稳居排行榜头名,而且同比增长10%,周末到书城看书的人也多了。

宁波这座城市,还有着掀起“读书热潮”的得天独厚的条件。

对此,宁波市文化广电新闻出版局文艺处处长汪志铭认为,宁波是一个港口城市,中外文化在这里交汇,这里的人眼界宽广,乐于接受新鲜事物,并且历来热衷于从商从教,具备“好读书、读好书”的先决条件,“书香宁波”已成为一张城市名片。

而宁波市图书馆副馆长库金红则表示,宁波出过王阳明等大家,人文底蕴深厚。而民间读书氛围浓厚,就拿宁波市图书馆来说,日平均接待读者四五千人。目前,宁波的各个社区都设有图书馆流动点,被誉为“百姓身边的图书馆”,居民不出社区就可以读到各类书籍。

网友“幸福多一点2012”说:天一阁的存在,使宁波这座商业气息浓郁的现代化城市具有了深厚的文化底蕴,也使宁波民间历来重视读书藏书的传统,如天一阁的书香一样绵延不绝。

而网友“握企定定”更是直言:宁波真是好地方,国内唯一一座把读书作为城市精神的城市!他姓赵,四川成都人,在传媒行业工作12年了,主要负责的就是图书文化版块。他清楚地记得自己刚参加工作时,出差的第一个目的城市就是宁波。此后10余年间,又多次来过宁波。在他的印象中,宁波是一个很有文化内涵的城市。尤其是游览了天一阁,看到“书藏古今港通天下”的城市宣传标语后,更让他不自觉地把宁波和读书紧密联系在了一起。

(本文配图由网友“沉默的行者”提供)