主讲人:徐雪英 1971年生,1993年毕业于宁波师范学院中文系,本科,现为宁波广播电视大学鄞州学院教师,从事教科研究

上世纪80年代末开明街

天封塔

月湖雪景

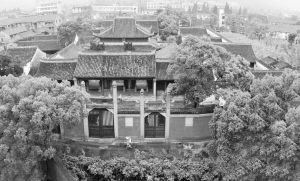

范宅

宁波是个三角形的地区,境内有四明山和天台山支脉。四明山发源于天台,其实也是天台山支脉,它呈西南—东北走向,分布于余姚、奉化、鄞州。天台山支脉,由宁海西南入境,经象山港展延成南部诸山。宁波的东北部和中部为宁绍冲积平原的甬江流域平原,地势平坦,河流纵横。港湾有象山港和三门湾、杭州湾,有大小岛屿400多座。宁波的河流有余姚江、奉化江、甬江,余姚江发源于上虞,奉化江发源于奉化。余姚江、奉化江在市区“三江口”汇成甬江,流向东北,经招宝山入东海。在这个河网密布、江水纵横的江南地带,宁波人创造了独特而辉煌的城市历史。

古道传奇:“甬吴大道”、“甬榕大道”

相传早在春秋时期,宁波就出现“甬吴大道”古道。这条古道全长400公里,自鄞(今宁波)起,经慈溪、余姚、山阴(今绍兴)直达余暨(今萧山),然后北渡浙江(今钱塘江)抵达钱塘(今杭州),然后再折东北转入拳(今嘉兴)至吴(今苏州)。史传越王勾践顺此道检视其国,余姚今存一村名为“车厩”,据传即为越王勾践置厩厉兵秣马之所。宁波另有“甬榕大道”,全长约600公里,传为唐时所建。从明州起,经奉化、宁海、临海、乐清至温州,再转至平阳,出分水关入福建,至福州。这两条古道的开通,使宁波古城的发展注入了活力和血液。宁波三江口中心城市形成后,大小通衢开拓速度加快,古街名巷应运而生,成了宁波城市建设与城市文明的重要标志之一。

经纬通衢:中山路、车轿大街、大小沙泥街、解放路、镇明路

“街巷”的本义,原指相通的大道和胡同里弄。一般来说,大者为街,小者为巷;直者为街,曲者为巷。古人设立街巷,大都采用经纬制。南北道路为“经”,东西道路为“纬”,并与行政设置相适应。

宁波街巷同样呈现这种经纬分明的特点。古代宁波城东西向的主干道为今中山东路、中山西路的雏形。它形成于唐代,经历代改建,成为宁波政治、经济、商业、文化中心,素有“浙东第一街”之称。明永乐《宁波府志》称这条路为大街。清代把这条街分为东西两段,东段为东直街,西段为西直街。1946年,纪念孙中山先生改名为中山东路、中山西路。新中国成立后一度改成为东方红大街。中山路沿途有宁波老城的象征——鼓楼、唐代古塔——咸通塔、元代仓库遗址——永丰库、明代民居建筑——范宅等众多文物古迹,是宁波城市形象主要标志性街道。

宁波另一条东西主干道旧时称车轿大街,即今药行街一段,西至柳汀街,东过灵桥与江东百丈路对接。明永乐《宁波府志》记载,当时称砌街。清光绪《鄞县志》载:街为季氏所砌,故名。清乾隆《鄞县志》称其为三法卿坊街,因为这里曾出过三位相当于现在最高人民法院院长或大法官那样的“法卿”。清咸丰、同治至民国年间,中药材行业极盛时,这里聚集聚兴、懋昌、源长、慎德堂等药行53家,是中药转运聚散中心。在灵桥西一带建立祭祀炎帝神农氏的药皇殿。北京的同仁堂,天津的童涵春、蔡同德等老字号都长驻此地坐庄办货。为此,1928年改名为药行街。“七七事变”后,一批老字号药店相继停业,清一斋失火遭焚,从此,药行街药业由盛转衰,代之而起的是众多木材店、家具店和杂货铺。如今这些老店铺也随历史相继谢幕,仅天主教堂等史迹犹存。

宁波又一条东西向著名古道,是建造天封塔时就形成的大沙泥街和小沙泥街。天封塔是宁波城内的一座佛塔,在宁波中心城未立之前,在它的东南隅,就已经建造了天封塔和开元寺,开元寺已毁,天封塔经历代修缮后成为宁波旧城的地标性建筑。关于塔名的来历,《四明谈助》记载曰:“始建于唐武后万岁通天(天册万岁),讫于万岁登封,故以‘天封’名。”相传天封塔建造时使用沙包堆砌,因而周围留下了大量泥沙。大沙泥街、小沙泥街据传得名于此。宁波一直流传《天封塔十八格》童谣:“天封塔,十八格,唐朝造起天封塔,沙泥堆聚积成塔,鲁班师傅会呆煞。”

沟通宁波南北主干道的是解放路。解放路南起灵桥路,北至和义、永丰路口,与解放桥相接,中间与中山东、西路口形成十字交叉,其南边为解放南路,北边为解放北路。古时称为南大路、北大路。新中国成立以后改名为解放南路、解放北路,习惯称解放路。路南留有城隍庙、延庆寺、观宗寺、日湖等众多历史建筑和景观,路北有张苍水故居、中山广场、市政府办公机构等建筑群,浓郁的历史气息使其成为宁波重要街巷地标。

宁波另一条南北向主干道是镇明路。南起长春路、灵桥路口,北至中山西路与公园路相接。自唐宋至今,与鼓楼始终在同一轴线上。镇明路以镇明岭得名。北宋天禧年间,郡守李夷庚将处在中轴线上的小山坡加土增高为宁波的内案山,筑成镇明岭,寓“雄镇四明”之意。元代袁菊村诗咏:“一岭坡陀镇四明,无山无水自天成。闲看来往登瀛客,仿佛金鳌背上行。”旧时镇明路旁有一条南北向的河道,是月湖东部的届河,连着宁波南城的水门——长春门。平桥头、湖桥头、仓桥头三个“桥头”,与镇明岭一起,将镇明路划分成几段。两侧民宅密集,物盛人众。上世纪二三十年代,河道被填平,被岁月越削越矮的山岭也彻底消失,镇明路成了热闹的一街通衢。

坊市街巷:由行政区(子城)、居民区(坊)、商业区(市)发展为路、街、巷

从现存文献中可见,宁波实行过“坊市制度”。城市划分为行政区(子城)、居民区(坊)、商业区(市)三部分。居民在坊中生息,贸易在市中进行,官府专设市场官管理市场。宁波最早有明确街巷记载的是南宋《宝庆四明志》,载有东南、东北、西南、西北四厢51坊。随着社会经济的发展,城市人口不断增多,城市区域也不断向外延伸,城市的“坊市制度”被彻底打破。市场逐步扩展到城市的主要街道,市民们甚至在家里做买卖。迅速发展的市场经济很快就越过城市的围墙蔓延到农村。“草市”是宋代普遍兴起的一种农村民间集市,它使一些大的村落成为周边农村商品集散中心和城乡流通的联络站,渐渐形成一批“镇市”,如江东的甬东市,鄞州的小溪市、横溪市、东吴市、韩岭市、下水市等。

明清时代,宁波城市基本以建筑的街巷来分布,没有非常明确的行政关系。街即大街,店肆林立,为市民公共场所,是城市的主干道。巷为小巷,是城市的道路支线,分布于居民聚居之地。史书记载,明代城内有大街9条,巷以一城四隅划分,东南隅45巷,东北隅34巷,西南隅54巷,西北隅30巷,城外尚有23巷,较南宋时期有了很大发展。清代宁波大街更多,增加到27条,小巷却反而减少13条,这是因为许多巷弄被整合贯通为深巷,形成前后串连、左右畅通的路巷网络。

由于商品经济的发展,清代宁波乡村开始出现有一定规模的城镇,如鄞县的横溪、镇海的城关、奉化的大桥、慈溪的慈城和浒山、象山的丹城、余姚的城关和临山等。尽管这些地方大都还是乡镇的建制,但已经出现中心城镇的雏形。这些地方不但经济发展,而且出现了近代工业、交通业,人口增长速度快。其最重要的表现是市镇街市增多,经济日趋繁荣。明天启年间《慈溪县志》记载,当时的慈溪有9个集市。清中叶,集市发展到26个。到了清末,慈溪有市镇39个。慈溪城关慈城镇(今属江北)在雍正年间有5街31巷,到清末增至7街33巷。光绪二十五年,慈城镇已有大街市、上横街市、下横街市、永明寺市4个集市,物品俱备,交易兴隆。

民国时期经过全面的规范和整肃,宁波街巷的细节得到完善,城市道路分为路、街、巷三个层次,路是经过开拓后可供车辆行驶的城市主干道;街是在传统大街基础上发展起来的有一定商业设施的城市次主干道;巷是居民街区的内部通道,为城市交通的支线。民国《鄞县通志》记载498条,每条街、路、巷、弄都有固定命名,并竖立路牌,制定门牌号码。街巷命名基本如今所见。到1990年,宁波老城区共有街、路、巷、弄531条,2006年底,宁波市大市街巷数量增至2600多条。

商业东城:曾为万商云集之地

由于优越的地理位置,宁波自古以来便是我国最著名的海港之一。宁波港的重要性不仅在于它对海洋的优势,更在于它可以溯运河而上,顺水路直达黄河流域及北京,这个优势使宁波港的腹地相当广阔。宁波是“海上丝绸之路”的重要始发港之一,是我国与世界各国进行友好往来、商品贸易和文化交流的重要口岸。百姓素有经商的风气。这是一种自然与人文结合的海洋文化现象,尤其是黄宗羲明确提出“工商皆本”的思想以后,宁波的商业气氛更为浓厚。所以除经纬分明、简洁明了的特点外,宁波街巷还有重商重儒、厚重多元的特点。尤其是城东街巷,体现着浓浓的“商”气。

城东临江,是宁波三江交汇之处,地理位置便利,所以宁波的航运业主要集中在宁波三江交集之地。东门口成为浙东地区的物资集散地。在上海港未开发之前,宁波是中国东南地区的物资集散中心,其地位相当于现在的上海。东门口是“万里之船,五方之贾云集”之地。清人徐兆昺在《四明谈助》中这样描绘三江口甬江码头盛况:“凡番舶商舟停泊,俱在来远亭至三江口一带,帆椅矗竖,樯端各立风鸟,青江相间,有时夜燃樯灯。每遇阁广船初到或初开,邻舟各鸣钲迎送。番货海错俱聚于此。”宁波市区最繁华的商业街多集中于此。中山路、药行街、江厦街、开明街形成宁波最热闹的商圈,商号鳞次栉比,百货缤纷杂陈,商业极盛。宁波那些悠久的老字号,如药店业的“全寿斋”、绸布业的“源康”、食品业的“冠生园”、南北货的“大同大有”几乎都集中在中山东路上。江厦街原由半边街、双街、钱行街、糖行街4条小街拆直拓宽建成,地处灵桥、新江桥之间繁华咽喉之所,街上钱庄林立达数十家,每当打烊,银元叮当之声通贯全街,故有“走遍天下,不如宁波江厦”之说。

开明街又名三角地、冲虚观、开明坊等,民国二十四年改建马路时将多条街巷连接,因为其地有开明坊、开明桥,故名。开明街内有宁波府庙城隍庙,因而历来是宁波最热闹的公共场所之一。文化设施齐全,戏院、电影院等应有尽有,为宁波普通市民休闲娱乐最常光顾之所。

同时许多专业街巷也出现在城东。叮当桥是当时铁匠集中的街巷,灵桥门边为冰船汇集海鲜列肆之所,丝户巷则是丝织户云集之巷弄。另有米行街、木行街、卖席桥、羊行街、打铁巷、铸坊巷、镬厂巷、铁锚巷、船厂巷等众多专业街巷。当然其中最著名的专业街巷当属药行街,长达一公里,是东南药材中心。

宁波东城由于航运和商业形成了热闹的景象,因而成为“上首之地”。宁波的府城、鄞县的县城一直设在城市东部。鼓楼街巷历来是宁波政治文化中心。鼓楼,又名海曙楼、谯楼,原为唐代子城南城门,是宁波唐时正式置州治机构和建立城市的标志。它几经兴衰,几度易名,置有刻漏,更鼓以报时。宋庆历八年,新任鄞县县令王安石几次登楼,特为奉国军楼的刻漏作《新刻漏铭》。子城内原为州治衙门,后为道台衙门。现尚保留浙江督学行署、独秀山旧址和永丰库遗址。其东边的宁波军分区、市政府北大院原为宁波府台衙门,现市政府为原鄞县衙门。现中山广场东侧为宁波府学所在,至今保留着府学泮池桥墩遗址。

慈城孔庙

保国寺

上世纪70年代的中山东路

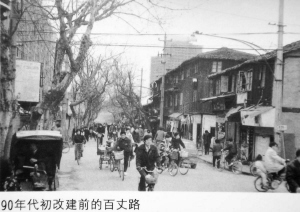

上世纪90年代初的百丈路

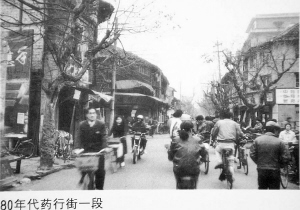

上世纪80年代的药行街

人文西城:浙东学派的文化中心

宁波是一座有着悠久商业文明的文化城市,同时也是一座深受儒家思想浸染的城市。大致从东汉开始,儒家思想在宁波迅速传播。而两宋是宁波文化正式形成和繁荣时期。南宋以来,浙东学者辈出,宁波是浙东学派中心之一。浙东学派源于儒学却革新儒学,把儒学和经世济用相结合,使儒学发展成为更有利于国计民生的实用之学。所以宁波人义利兼重,尊儒而不轻商。那种勤于诗书、习文重儒的文化氛围一直延续至今。宁波地区长久以来教育事业兴盛,儒士名家辈出,藏书丰赡,著书如林,爱书蓄书成了宁波人一种久远的风气。在宁波街巷演变历史中,也能反映这一点。

宁波城东交通便利,热闹繁华,适合经商,却不适合读书静居。宁波镇明路西有月湖,成了宁波名门聚集之所。“三江六塘河,一湖居城中”。月湖成于何时,并无确载,传曰始凿于唐,当时为日、月两湖。月湖狭长,湖面曲折而多变,圆处如满月,曲处似眉月,故名。宋嘉佑年间,钱公辅为郡守,仿杭州率众治湖,挖泥为堤,筑成偃月堤,并栽花植柳,建桥筑亭,为月湖景区开发之始。后又不断扩建完善,形成十洲胜景,与三堤七桥交相辉映。现偃月街因偃月堤得名,柳汀地名就因宋时洲上四周植柳,故名,是宋时月湖最佳一洲,游者如云,钱公辅咏诗曰:“葺成世界三千景,占得鹏天九万风,宴豆四时喧画鼓,游人两岸跨长虹。”

随着宁波经济的发展,人口的不断增加,众多交还官职的官员、文人墨客、名流宿儒、僧侣道士都择湖而居,有“南楼北史”居月湖、“月湖十景倡和诗”等。并且月湖一直是南宋后浙东学术中心,众多风流人物,或隐居,或讲学,或为官,或著书,如唐代诗人贺知章,北宋王安石,南宋宰相史浩和著名学者杨简、袁燮、舒璘、沈焕(甬上淳熙四先生),清代万斯同、全祖望等在月湖留下不可磨灭的印痕,使月湖景区成为宁波最重要的历史文化区域,赢得“浙东邹鲁”美誉。目前,月湖周边地区有存贺秘监祠、水则碑、湖心寺、关帝庙、银台第、烟屿楼、佛教居士林、高丽使馆等大量历史文化遗存和设施,是宁波市级历史文化保护区。

同时,风光优美的月湖也成为建造书院、修建藏书楼的黄金地段。月湖四周书院众多,学风兴盛。史料记载的有竹洲(今宁波二中址)、碧沚(原月湖儿童公园址)、义田(今偃月街中段)、育才(今迎凤街与偃月街交接处)、鄮山(今镇明中心小学址)等。藏书文化更是名扬海外,现存于月湖边上的天一阁是我国最早的私人藏书楼,素负“南国书城”之誉。其余月湖四周众多的藏书楼虽和宁波各地的藏书楼一样,大多已随历史而逝,但它们对社会文化的贡献功不可没,宁波历代经藏书楼保存流传下来的大量珍贵典籍,有许多成为现代许多图书馆的镇馆宝藏。

除月湖街区外,宁波西城还有众多独具吴越风情的历史文化街巷,如秀水街、郁家巷、伏跗室、永寿街等,建筑或精美或古朴,或清逸或繁华,类型繁多,时代信息跨越大,有着丰富的历史内涵。

风水南城:古代墓葬集中之地

宁波南门区域自北宋来为宁波南郭城外风水宝地,历来为明州城郊墓葬之地。祖关山,现为南郊苗圃所在地,为平原凸起的小山冈,虽不甚起眼,却是汉到六朝的墓葬群。祖关山有崇法寺,故又称崇法寺冈。崇法寺建于宋乾德年间,世称佛教天台宗十七世祖“四明佛祖”在此“坐关”而逝,遂名“祖关”。南塘河水从甬水桥南周江岸进,与西塘河在祖关山前汇合,形似双龙相迎,建有迎龙、水龙、会龙三桥,形成“双龙捧祖关”之势,成历代官宦大臣选择最终归宿之佳地。1953年,建火车南站,挖掘清理了百余座汉到六朝的古墓葬,对研究宁波古代政治、经济和文化史具有重要价值。

祖关山西南面还有一座名人墓——全祖望墓。全祖望出生在月湖西岸的全氏住宅,这是全祖望先祖全天叙中进士后建造的,因堂前有桂树,称“五桂堂”,全祖望上承清初黄宗羲经世致用之学,勤奋攻读,博通经史,为清代浙东史学名家。祖关山北侧有纪念汉代孝子董黯的董孝子庙,原庙分别在余姚大隐和慈城,后移至城南祖关山,庙东曾有董母墓。1999年迁建尹江岸。清代李邺嗣留《董孝子庙》诗云:“南郭巍然孝子祠,千年古木更添姿。东头即是慈亲冢,稍慰晨昏雨露思。”

祖关山东面的南塘河上至今还保存着向阳、甬水两座古桥。沿南塘河东岸即为南郊路。南郊路仍保留着前店后坊的古建筑风格,是目前宁波城内唯一具有水乡集市特色的老街。同时也保留着余氏宗祠、关圣殿、圆明庵、福地庵等文物古迹,其中包括袁牧之故居在内的袁氏古建筑群。

慈孝北城:将慈孝与忠孝节义融会贯通

宁波北城很早有人类活动。已经发现的有慈湖遗址、八字桥遗址、郭塘岙古窑址、傅家山遗址等。其中傅家山遗址距今约7000年,属于新石器时代。宁波城市雏形之一句章就建在北城,中心在今江北区乍山乡城山渡附近。文化教育历来兴盛,尤以慈城镇为盛。慈城原意为慈溪之县城。长期以来,慈城一直是慈溪县中心城,新中国成立后慈溪县境调整,才迁县城于浒山,原县城慈城和周边数地以慈城镇之名并入江北区。在1200多年的历史长河中,慈城地区积淀了丰富的文化底蕴,尤其以儒家文化、慈孝文化和明清建筑文化最为著名。从明至清,慈城办过书院14所、县学一所,科举获举人以上2361人,其中进士518人。历代儒学名人辈出,著作浩如烟海,有“文献之邦,进士之乡”之誉。现存的慈城孔庙布局完整,规模宏大,为浙东地区现存最为完整的文庙,反映了儒学在传统生活中的重要性及其深远的影响。

在继承儒家文化时,慈城的民风主要继承了儒家“父慈子孝”的文化传统,慈城士大夫们将慈孝与儒家的忠孝节义融会贯通,奉为自己的行为准则。“慈城”一称就因汉代董黯孝母故事而名。董黯,句章(慈溪)人,汉代董仲舒六世孙。奉母至孝,董母嗜溪水,董黯筑室于溪旁,以汲饮,于是该地遂称慈溪,东汉延光三年敕封董黯“孝子”并立祠以祀。慈水、慈城、慈湖也随之而得名。子孝母慈的行为蔚然成风,源远流长,享誉深广。故慈溪旧志云:“邑有董孝子遗风,人知孝爱,乐循理事旧矣”。

同时慈城是江南极少数保存较为完好的县城,保存了完整的传统生活结构方式,保留下来的传统建筑中不但有大量的民居建筑,还有孔庙、会馆、牌坊、古井等公共建筑、构筑物。除孔庙外,还有明代的甲第世家、福字门头、符卿第、布政房和清代的冯宅等名人故居,做工精致,用料考究,是当地民居的代表作,其周围仍保留了完整的传统街区,集中地反映了慈城明清时期的建筑风格和生活气息。

宁波北城另有位于洪塘境内灵山之麓的著名寺院——保国寺。保国寺是中国现存最古老的木结构建筑之一,也是中国江南幸存的最古老最完整的木结构建筑,为全国重点文物保护单位。