主讲人:黄定福 1970年生于宁波,现为文物博物副研究员,宁波市文博学会会员,宁波市文化研究会会员,宁波市城市研究会会员,对宁波地方史、古建筑、近代建筑颇有研究。代表作有发表在国家级核心期刊《古建园林技术》上的《宁波天宁寺塔唐代特征初探》,发表在《中国文化遗产》上的《宁波一绝庆安会馆戏台》等,专著有《宁波近代建筑研究》。

镇海区骆驼里新屋石牌坊

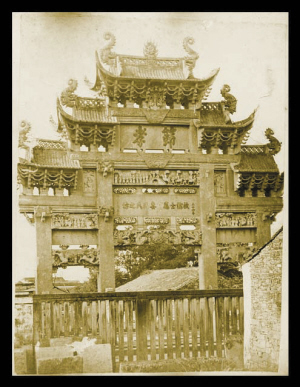

1870年修建的宁波五檐楼石牌坊(已毁)

慈城恩荣坊

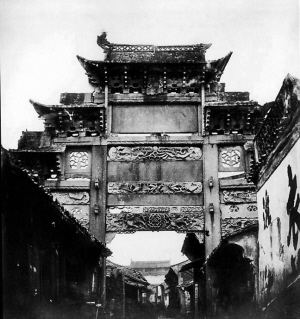

鄞州区横省石牌坊(维修前)

海曙区瀛洲接武坊

上了年纪的宁波人还记得,过去宁波很多地方都有形态各异、巍峨挺拔的石牌坊。“三支街口石牌坊,刻虎雕龙古迹藏”写的就是位于月湖的原七牧将军庙前的张尚书坊。其他还有许多,它们或横跨于通衢,或雄踞于巷口,或肃立于墓道前,点缀着景观。尽管有许多牌坊如今已不复存在,但宁波街巷地名中仍留有它们的遗迹,如天封塔旁就有一处叫牌楼巷的。

梁思成曾说,城门和牌楼、牌坊构成了北京城古老街道的独特景观,城门是主要街道的对景,重重牌坊、牌楼把单调笔直的街道变成了有序的、丰富的空间,这与西方都市街道中雕塑、凯旋门和方尖碑等有着同样的效果,是街市中美丽的点缀与标志物。

及至民国年间,宁波市区仍有相当数量的石牌坊遗存,这从《鄞县通志》中大量关于牌坊的罗列记载就不难看出。然而,如今宁波城中幸存的石牌坊已屈指可数,在城市街道之敞阔日益超出牌坊“人”字形尺度的同时,这些昔日“街市中美丽的点缀与标志物”也难再寻见了。

牌坊的起源

牌坊又称牌楼,是中国古建筑中一种由单排或多排立柱和横向额坊等构件组成的标志性开敞式建筑。实际上,牌坊较牌楼简单,上面没有斗拱或楼檐。习惯上,北方民间多称牌楼,南方不论有无楼檐都叫牌坊。

牌坊起源很早,据《周礼》记载,周代居民的基层单位是“里闾”,唐代时改称“里闾”为“里坊”。“里坊”(里闾)制度要求城市布局规划为方格网式(棋盘式),每一格用地面积相等,每一块封闭的方格用地称为“里坊”,其四周都有封闭的坊墙包围,开有前后门,即坊门。坊门一般较高,有柱,有额,其上可以刻字做文章,此时牌坊的雏形已开始形成。

当北宋取消“里坊制”之后,里坊门成为了独立的坊门,宵禁的实际功能被取消了,而里坊门则演变为具有象征功能的里坊标志。独立的坊门从宋代开始,经历元代和明清,其标志性和纪念性功能不断增加,对于造型、构造和装饰的变革也日趋精湛和精美。牌坊的类型繁多,从一开间到多开间,从一楼到多楼,平面及材料形式也不断组合变换。

牌坊建筑作为社会的载体,不同程度地体现出政治、经济、文化等方面的功能与价值。牌坊建筑从一个侧面反映了封建社会的宗教色彩和礼制纲常,从另一个侧面也记载了宝贵的历史资料,成为活的史书。

宁波有代表性的部分牌坊

在江北慈城有一座浙东保存最完整的孔庙,其大门为棂星门,棂星门也是一种牌坊,只不过较特殊。据有关文献记载,早在汉高祖时就规定,祭天要先祭灵星。北宋天圣六年筑祭台时,不仅建造了祭台外墙,而且采用坊门形式设置了灵星门。后来把灵星门移置于孔庙建筑上用作大门,意欲用祭天的礼仪来尊重孔夫子,又因其门形如窗棂,于是改“灵星门”为“棂星门”了。宋以后,牌坊逐渐变成了纪念性质的建筑物,多用来表彰忠孝节义。

最典型的亭式石牌坊是“钟郝遗徽”石亭,坐落在象山县月楼岙村北路口,建于清咸丰元年,为一正方形四柱两层全石歇山顶亭式建筑。正面朝南,额刻“钟郝遗徽”四字,四柱刻有楹联,亭中立一石碑,高173厘米,宽82厘米,厚18厘米,上刻“坤德永员”四字,款为“浙江巡抚部院、布政使司,宁波府正堂,象山县正堂所立”字样。据民国《象山日志》记载,该石亭为庄耀亭妻黄氏而立。

鄞州区龙观乡大路沿节孝碑亭位于龙观乡大路村祠堂东侧,建于清代。为一开间石结构建筑。全高4.5米,面宽2.1米,进深1.26米。亭为歇山亭,筒瓦骑缝,四角翘起,屋脊两端饰有吻兽。檐下正中直竖雕龙匾额,上刻“圣旨”两字,下端栏额有“道光四年十月县学呈章,道光四年十二月各宪具结,道光五年十二月礼部汇题奉旨旌奖”等字样。正方形亭柱四周围筑青石栏杆。柱上刻联对为“一片冰心盟古井,九重丹诏勒穹碑”。石亭正中,直立石碑一方,正面刻“钦旌”、“节孝”字样,背面题首为“节孝陈门董孺人碑记”。正文述叙其生平事迹,落款“道光二十九年岁己酉四月世侄崔××拜撰”。

最典型的二柱一间石坊是位于慈城的恩荣坊,歇山顶,高6米,面阔3.5米,屋面石刻成筒瓦,正脊上有两个鱼形鸱尾。正面上部额枋正中悬一块双龙戏珠匾。匾上直书阴刻“圣旨”二字。下额枋上中间有浮雕双狮舞绣球,两边各浮雕一个龙头。背上部额枋正中也悬一块双龙戏珠匾,匾上直书阴刻“恩荣”二字,中间额枋横书阴刻“诰封三代”四字,枋北端有建坊年代“乾隆丙申岁”孟秋月上浣吉旦之落款,南端直书阴刻“儒林郎候选州同孙向恒升建”的一行置名。

该坊由向恒升为其祖父向腾蛟而立。向腾蛟,清顺治十八年进士。历任守备、游击等职,历官三十余年,以年老告归,人称完节,乾隆帝为表彰其功绩,封武骑将军,下旨建坊。

最典型的四柱三间三檐楼石坊是“高风千古”石牌坊,其上檐楼已毁,位于余姚市低塘镇黄清堰村,通面宽8.7米,高6米。明间大额坊上镌刻有“高风千古”四个大字,小额坊上镌刻有“为汉徵士子陵严先生立”十字。东西次间雕刻狮子滚绣球及鸟兽等形状,镂空浮雕,难度较大。整座石坊宏伟壮丽,体现了明代工匠高超的石雕技艺,有着极高的艺术价值。1987年10月被余姚市人民政府列为市级文物保护单位。

明万历三十二年,浙江按察使司在重修严子陵先生祠、墓的同时,特重建该坊,以纪念汉代高士严子陵先生。

彩虹坊也是四柱三间三檐楼式石牌坊,位于宁波江东彩虹北路西段,为三开间楼式石牌坊。系清嘉庆二十三年清廷为表彰吴明镐妻包氏而立。

吴氏世居江东,经商起家,其开设的吴大茂酱园铺,经几代苦心经营,传至吴明镐时已名闻甬上,吴明镐早逝,其妻包氏,年轻守寡,扶养出生才6个月的儿子其渊成人,教以攻读诗书,遂成仕人。包氏去世后,吴氏家族为光耀门庭,在吴氏宗祠前建立“节孝坊”。

彩虹坊由柱子、额彷、穿扦坊、斗拱、雀替等主要物件组成四柱三间楼式牌坊,气势雄伟,古朴庄重。两中柱高约5.70米,两根边柱高4.25米,呈八角形状。明间字牌阴刻楷书“节孝”二字,额枋之上置有斗拱,采用高浮雕和透雕的雕刻手法,将花草、禽兽和人物故事等图案纹饰分别布设在额枋等物件上,雕刻的图案纹饰十分精致与细腻,给人以栩栩如生、活龙活现之感,正楼和左右次楼的鸱尾(正吻)均饰以龙首,正楼脊中间为一圆珠,这便是民间传统的“双龙抢珠”,垂脊的脊兽也都为小龙头,气宇轩昂,威风凛凛,给人们高深莫测、神圣不可侵犯之感。为专家学者研究清代的石构建筑和雕刻艺术提供了重要的实物例证。

瀛洲接武坊位于宁波海曙区月湖柳汀街南侧,三间四柱三檐楼式,额枋上书“瀛洲接武筇”。此坊体形高大,系明万历三十九年巡抚甘士价等为丙午科姚之光等立。

宁波地区比较少见的四柱三间柱出头冲天式牌坊是镇海区里新屋石牌楼,位于相距骆驼街道贵驷庙港村里新屋10米处的田野上,有二墓,已毁。墓前有两处石牌楼,耸立在800多平方米的范围内。石牌上有部分精细雕刻及造型,据上级文物部门的专家现场考证,这批石牌建筑系明代建筑。2000年12月被公布为区级文物保护单位。

迄今为止,宁波发现最早的牌坊是鄞州区庙沟后石牌坊和横省石牌坊,两座牌坊约建于南宋至元代,庙沟后石牌坊位于鄞县东钱湖镇韩岭村,横省石牌坊位于鄞县五乡镇横省村。两座牌坊皆为墓道牌坊,所在墓道已毁,墓主无从考证。它们都是二柱一间一楼仿木结构石坊,均坐东向西。庙沟后石牌坊其上斗拱承托屋面,层层叠叠,向外伸展飞檐翘角,在转角斗拱上使用鸳鸯交颈拱,屋脊上有鸱尾等装饰,它是东钱湖畔保存最完整、建筑艺术价值最高的石雕之一,石料采用鄞县西部产的“梅园石”。横省石牌坊面阔3.03米。其基本结构与庙沟后石坊类同,不同处在于阑额下移,插入柱身,无普柏枋,华栱用插栱,阑额上刻出“七朱八白”式样的长方形凹槽等,石料采用鄞州东钱湖镇的“椅岙石”。现已被列为全国重点文物保护单位。

两座石牌坊是我国木坊向石坊转型时期的重要实例,牌坊发现时间较晚,四周构筑物已荡然无存,有关史书均无记载。我国的石坊脱胎于木坊,这是学术界较为一致的观点,有关专家针对该牌坊的构造特点或建筑特色,与宋《营造法式》进行比较、分析,认为该牌坊的建造年代可以追溯至南宋,仿木构形制较为忠实,无论屋面结构,还是斗栱层的细部处理,都刻意追求木结构的效果,木结构的模仿,与明清时期建的石坊有很大的区别。且该坊无柱座,又无夹杆石,表现出明显的木牌坊特点,反映了该坊尚处于木牌坊向石牌坊过渡的一种结构形式。两座牌坊的许多做法与宋《营造法式》基本吻合,如单栱素枋,转角列栱及使用上昂形斜撑、翼角起翘显著等。它不仅填补了浙东无宋代石牌坊的空白,而且在全国也属凤毛麟角,十分珍贵。

月湖的张尚书坊

余姚“高风千古”石坊

鄞州区龙观乡大路沿节孝碑亭

明代宁波南门石牌坊(已毁)

宁波古代牌坊的类型

宁波古代石牌坊不仅历史悠久,而且种类齐全,只不过保存下来数量较少。据调查统计,现存较完整的牌坊建筑有名可稽者仅为30余座,宁波老城内只有4座半(彩虹路贞节坊、瀛州接武坊及两座屠氏牌坊),半个是位于月湖东岸的残存一间的明张尚书坊,其他分散在各县(市)区,主要有五种类型:

第一类是标志坊。如位于江北人民路绿化带上的明屠秉彝故里坊、鄞州区龙观乡四明山坊、奉化市石门枋和宁海西店牌门舒村牌坊等。

第二类是节烈坊,如位于江东彩虹北路的清代包氏贞节坊、象山《钟郝遗徽》石亭、鄞州区龙观乡双节坊、慈城镇尚志路4号的明代刘氏贞节坊等。

第三类为功德坊。如慈城镇有恩荣坊、世恩坊和冬官坊等,余姚市有“高风千古”石坊(余姚低塘镇黄清堰村)和谏议坊(余姚城南史家村),宁波市区有月湖边的明张尚书坊和瀛州接武坊等等。

第四类为墓道牌坊。此类牌坊在宁波分布最广,数量也最多,如鄞州的史氏牌坊、庙沟后石牌坊,江北人民路的明屠瑜墓道牌坊,原祖关山的墓道牌坊以及明丁建嗣牌坊等等。

第五类为特殊类型。如慈城孔庙前的棂星门和鄞县县学牌坊式门楼。

宁波古代牌坊的建筑特色

牌坊采用的建筑材料,有石、砖和木三种,其中木牌坊基本没有被保存下来,迄今为止没有发现过。而其他都是以石材建造,这与宁波民居建筑有一定的联系,由于宁波近海,空气潮湿,又经常有台风灾害,所以位于室外的牌坊,采用木料砖料可能因为耐久性差而毁坏。石结构抗风雨侵蚀能力强,外形厚重,更能突出牌坊对于先人的尊敬,流芳百世。如纪念汉代高士严子陵先生的“高风千古”石牌坊,通面宽8.7米,其最上面有一条近4米长,重约两吨的石梁横过牌坊,寓意国家栋梁。

宁波的古代牌坊多为三间四柱式和一间二柱式。少数是四柱亭式,目前所知全市范围内只有3座,为象山《钟郝遗徽》石亭、鄞州区龙观节孝碑亭和奉化市钦旌节孝碑亭,所以弥足珍贵。牌坊所采用的建筑样式一般是依建筑物用度、规模和街道宽度而定。比较宽的街道,像宁波柳汀街上的瀛洲接武坊牌、彩虹北路上的彩虹坊等皆为四柱三间式,在小街巷的则多为二柱一间式,规模相对较小,如屠秉彝先生故里坊,原址就在屠家巷口。宁波古牌坊有檐楼牌坊,也有柱出头冲天式样,檐楼牌坊开间宽度大同小异,檐楼却不尽相同,分别有单檐、重楼、三楼三种,五檐、七檐的没有被保存下来,只在《宁波旧影》等图书上有记载。

宁波古牌坊结构以梁柱为主,檐楼没有很深的出挑和很复杂的斗拱,中规中矩,明代以前一般都简洁大方,清代后逐渐变得繁琐。装饰上普遍以石材雕刻为主,大多采用宁波当地的石料,以鄞州鄞江桥、梅园一带“小溪石”、“梅园石”和余姚大隐所产石料“大隐石”为主,质地较好,均经开凿加工制成条石、石柱和石梁。宁波石雕工艺和享有盛名的民居建筑木雕一样,做法也是多种多样,有浮雕、沉雕、圆雕、透雕等;造型活泼浪漫,富有生活场景的气氛,其精细程度有些甚至不亚于木雕。宁波牌坊多采用单层的透雕,每个牌坊上雕刻了与纪念人物有关的故事传说或历史事件,为坊文注解,同时宁波牌坊上也有石狮、石鼓和花卉、祥瑞动物和宗教法器的装饰构件,整个牌坊看起来厚重却又清晰明了。

宁波牌坊的书法艺术也是相当高的,牌坊多为私人捐助,但会请宁波当地著名的文人或贤士书写坊名。有谚语曰:“桥顶食炒面,大街看亭字。”各座牌坊的坊文,皆出自名家之手笔,令人目不暇接、美不胜收。如聚魁里牌坊,正面刻有“聚魁里”正楷大字,其旁右上分别署“杨守陈、景泰元年浙江乡试第一名”、“杨守阯,成化元年浙江乡试第二名”。背面中间亦刻“聚魁里”坊名,上款分别为“浙江按察使司佥事王平”、“宁波知府李行”、“鄞县知县韩普”,下款为“湖广按察司副使杨茂元立,弘治五年九月吉日”。

有些牌坊的立柱上还留存着古代文人墨客题写的对联,如鄞州区龙观大路沿节孝碑亭柱上刻联对为“一片冰心盟古井,九重丹诏勒穹碑”,其内容或点示环境,或借古喻今,耐人寻味。

宁波古牌坊数量众多,类型种类很丰富,结构形式和规制也很统一,其中以一间二柱和三间四柱为主,全石结构,装饰精美,造型生动,书法饱满,是宁波民居建筑的典型代表和艺术宝库,具有很高的历史、人文和艺术价值。

如今,宁波旧城改造不断深入,众多牌坊面临着被拆改的命运。所幸的是,许多牌坊经过各级文物部门的努力,保护了下来。月湖上的张尚书坊和瀛州接武坊不仅被保护下来,而且经修缮后,成了月湖景区中美丽的点缀。1997年人民路改造时,两块屠氏牌坊被集中迁移至就近绿化带上予以保护,并配上了标志说明牌。还有祖关山墓道牌坊、丁氏牌坊等一些因建设项目无法原地保护的,其建筑构件均被市各级文物部门妥善保护,以便日后重建。