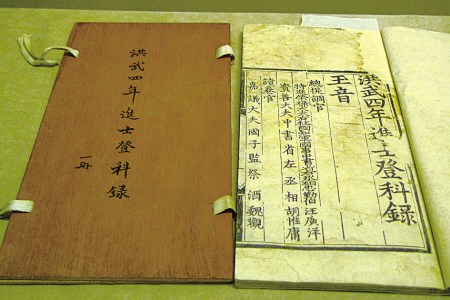

天一阁藏《洪武四年进士登科录》

《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》书影

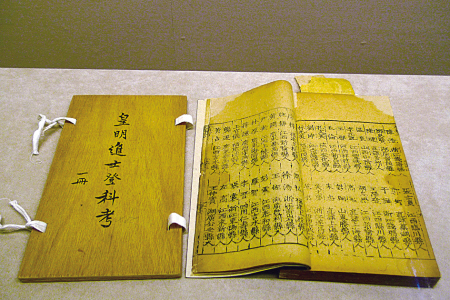

天一阁藏《皇明进士登科考》

表

表

赐进士出身的天一阁创始人范钦

天一阁新书库

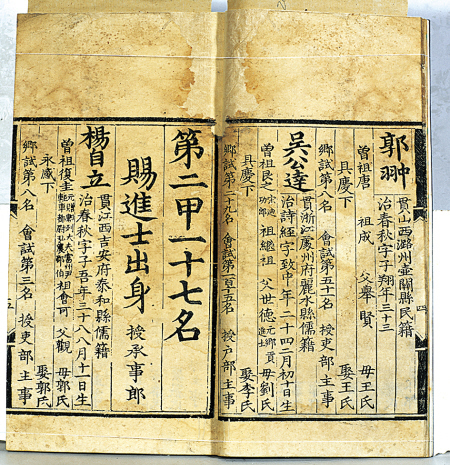

进士登科录内页

·引子·

1850年6月26日,从香港经福建,用了35天的时间,美国传教士丁韪良终于抵达宁波。从此在宁波度过了“最有成就”的10年。

当时的宁波已经开埠6年,一方面是外商云集,商贸繁荣;一方面却依然是城墙高耸,迷信流行,整座城市呈现出一幅光怪陆离的市井图景。

让丁韪良印象深刻的是宁波人章鎏成为新科状元的情景。

忽有一天鞭炮阵阵,鼓乐喧天,乐师们手拿旗帜,帽子上缀着红色的流苏。朝廷的官员向章鎏的家人和乡邻高声宣布:章鎏在北京皇宫举行的殿试中高中第一名,成为新科状元。

丁韪良在几十年后写道:“这个穷书生的家庭一夜成名,整个城市因为他的好运而欢欣鼓舞。状元夫人应邀去宁波城的六个城门处,把大米撒在地上,以驱逐厄运。因为人们相信,一个人的辉煌成功会使众人免受厄运的威胁。”

命运有时很奇妙,当一个西方人在宁波为中国读书人中状元时的喧嚣所惊叹时,他大概并不知道宁波这座城市与科举考试的深厚渊源关系。

科举能如此改变一个人的命运,如此深入到一个民族的性格,却又如此受国人诟病,这恐怕也是一个西方人所难以理解的。

令人诧异的是,丁韪良对于中国科举制度的看法却是肯定的。他说,“科举考试的好处在于能选贤任能,且于人民的教育和政府的稳定也产生深刻的影响”。并向西方大力推介。

丁韪良对科举的看法其实是有着代表性的。西方早就有人将中国的科举制称为“中国第五大发明”,美国汉学家卜德还认为,科举是“中国赠予西方最珍贵的知识礼物”,因为中国科举制对当时西方和美国的文官制度改革产生过深远的影响。

科举制是中国农业文明、儒家精神最典型的象征。它的重大意义在于创造了一个公平竞争的体系,将封闭的等级社会,转变为一个流动的等级社会。“科举制对维护中国的统一和保持一个令人尊敬的文明水准,起了比任何其他制度更大的作用”。因此,孙中山说,“科举制是世界各国中用以拔取真才之最古最好的制度”。

“十年寒窗无人问,一举成名天下知”。千百年来,蟾宫折桂是多少读书人共同的梦想;而状元及第,更是千万士子无上的光荣。

中国科举制从隋朝开始实行,到清光绪三十一年(1905年)废止,经历了1300年的历史。其间,曾产生了700多名状元,近11万名进士,数百万名举人,不计其数的秀才。

可以这样说,在这1300年中,几乎每一位中国知识分子都与科举考试有着密切关系;历史也表明,古代那些治国安邦的名臣、名相,贡献卓著的思想家、文学家、艺术家、科学家、军事家等等,大抵也是状元、进士和举人出身。

不管热衷也好,痛恨也好,正如鲁迅先生曾说过的,“中国无数代知识分子的精神面貌、知识结构,都是由科举制度塑造出来的。”这也是不争的事实。

现存明代科举录80%收藏在天一阁

可能只有深入理解了科举的实质和意义,才能真正对天一阁所藏明代科举录的价值有深远的认识。

历代科举考试的文献,以明代保存得最为完整。明以前各代已属寥寥,开科虽多,所存却不及明代的五分之一。明代科举文献因而显得尤为珍贵,而现存明代科举录的80%收藏在天一阁。明代科举文献的大量存世,天一阁可谓具有独一无二的伟功。

现存最早的私家藏书楼——天一阁以地方志、科举录、政书三大藏书独步天下,科举录是其第二大特藏。

据清阮元《天一阁书目》记载,至迟在清嘉庆年间,天一阁尚存进士登科录68册,会试录62册,乡试录297册,武举录33册,共计460册。

此后,天一阁历经劫难,至今尚存进士登科录41种,会试录38种,乡试录272种,武举录11种,武举乡试录8种,共计370种。这些明代科举录90%是海内孤本。

明代一共开科89科,天一阁所藏明代科举录,自宣德五年起,至万历十一年止,连续52科的会试录和进士登科录一科不缺。而且版本较好,残损相对较少。其中所藏明代首科洪武四年的会试录和进士登科录具有无可替代的文献价值。天一阁还曾藏有极为罕见的建文二年会试录和进士登科录,可惜这两份科举录后散失,先为北平图书馆所得,今存在台湾。

万历十四年丙戌科以后全部缺藏,这与范钦的生活年代有着直接的关系。范钦卒于万历十三年,此后范氏后人失去了必要的条件,只是陆续收集到万历十四年至崇祯十三年的10种进士履历便览。

科举录类似于政府的人事档案,虽在当时的官员与士子中影响深远,但在收藏方面,一向并不为人所重。明、清两代几乎没有一位藏书家系统地收藏过科举录。

为何独独范钦富有远见地收藏了如此丰富的科举录?隔了久远的历史风烟,后来的我们只能作些推测。

天一阁学者骆兆平先生认为,这一方面跟范钦的身份有关系,范钦本人是嘉靖十一年进士,还做过嘉靖三十一年福建乡试的监试官;他本人也有意于科举文献的研究,晚年时曾利用自己收藏的洪武四年至万历七年的科举录,编写过一本《明贡举录》。另一方面,骆兆平认为,范钦掌握这些具有人事档案性质的资料,了解这方面的动态,是出于政治活动的需要。

实际上,我们也可以从另一思路来理解范钦收藏科举录的行为。众所周知,明清是科举制最为兴盛的时期。明清重进士出身,视为正途,飞黄腾达为卿相者,多属此辈。

浙江是明清时期科举强省,有明一代进士总人数达3078人,仅次于南直隶(今安徽、江苏)的3892人,“大魁名贤,肩摩踵接,海内推为首藩”。而宁波是东南文献之邦,浙江人文名郡,自宋至清,宁波共有2478人考中进士,位列各郡前茅。

身处如此的人文背景,范钦自然对科举关注有加。抱着对科举人才的研究兴趣,范钦收藏科举录也是可以理解的。

天一阁收藏如此之多的科举文献,应该也同范钦的“实学实行”、“经世致用”的藏书思想分不开的。

范钦自嘉靖十一年中进士出仕,至嘉靖三十九年致仕回家,在近三十年仕宦生涯里,曾在当时13个省份的11个宦游做官。频繁的换职,需要对当地的风土人情有了解。地方志是了解一地自然、人文最直捷的途径,而科举录是了解各地官员与人才信息最实用的资料。因此,利用为官机会,范钦广泛收藏各地地方志和科举录也在情理之中。

当年收集这类科举资料,在范钦并非易事。由于各地乡试录的板片不在礼部衙门,有时搜罗不到刻本,不得已只有请人抄录。天一阁所藏科举录,有一小部分就是抄本,其中除会试录一种是蓝丝栏抄本外,均为乌丝栏抄本。

天一阁的伟大在于保存了明代直接史部

科举录作为科举考试的原始记录,在进士放榜或会试、乡试结束后,主要由官府组织编刊,也有些是私人编印,记录的是中式人员的姓名、籍贯、家庭及科举活动等内容。

最早出现的科举名录称为登科记。但登科记还不同于后来的登科录,登科记是诸科进士名单的汇编,内容十分简单,也就是名字、排名之类。

登科记的编纂,始于唐代。据唐封演《封氏闻见记》记载,从唐中宗神龙年间(705年—706年)起,就有人逐科记载登第进士的名录,称进士登科记。唐代所编的进士登科记,多系私人编纂。至唐大中十年(856年)宣宗敕令“仰所司逐年编次”开始,真正意义上的《进士登科录》产生了。

宋朝的科举录比较完备,“论者以为可补国史之遗”,可惜今皆不传。明清科举录是在宋元科举录基础上的进一步完善并定型的。

科举在明代走上制度化正轨,在社会、政治生活中的影响大为强化。在明代,科举名录的编纂和进呈因此也就十分重视和讲究。

每科会试、殿试结束,礼部就着手编刊《会试录》、《进士登科录》。刊刻完毕,礼部按照严格的装帧要求进呈御览。《会试录》用黄绫壳一本,红绫壳两本,俱用销金黄红包袱,由礼部尚书或郎中进呈;《进士登科录》一般在每科之后的半年,也就是九月初一,仪制司郎中行一拜三叩头礼,由司礼监官捧进御览。

只有在进呈御览后,《会试录》、《进士登科录》方可颁发给在朝官员及该科进士。由于明代有高丽、安南、占城等国的读书人中进士,故而,《进士登科录》也自然流传至这些国家。

作为科举考试的实物例证,明代科举录是研究明代科举制度及明史的第一手资料。

“《登科录》等等,可算是最直接的传记体史料。除了天一阁,别处很难觅得同样的一册两册。”现代著名学者赵万里先生由此发出这样的慨叹:“天一阁之所以伟大,就在能保存有明一代的直接史部。”

科举录在体例方面,除极个别科年会有些细微差异外,其版式、结构及体例皆有固定的格式。以进士登科录为例,通常包括“玉音”、“恩荣次第”、“进士家状”、“御制策问”、“进士对策”五部分。

“玉音”,即礼部尚书关于本科殿试的奏疏、皇帝圣旨及读卷官、受卷官等各类执事官的官职姓名、表字、籍贯、功名。“恩荣次第”是殿试、传胪、张榜、上表谢恩、诣孔庙行释褐礼及国子监立石题名等一系列活动日程。这些记载是最原始的科举活动文献,往往仅见于进士登科录,因而极显珍贵。

“进士家状”,是进士登科录的核心部分。按名次先后排列进士姓名,列出其籍贯、字、年龄、生辰,曾祖、祖、父名及其官职,母某氏,封赠情况,祖父母、父母健在情况,兄弟名及其官职,娶某氏,某省乡试第几名,会试第几名。由于“进士家状”对进士本人及家庭状况均有详细记载,因而可以说是该科进士最原始的传记资料。

《嘉靖十一年进士同年序齿录》第六十七页载:“范钦,字尧卿,治书经,丙寅年九月十九日生,鄞县人,观礼部政,授湖广随州知州,升工部员外郎郎中,升知府,历按察布政司,升都察院右副都御史,巡抚南赣汀漳等处地方,升北京兵部右侍郎,致仕。号东明,戊子乡试七十名,会试一百七十八名,廷试二甲三十八名。曾祖晁。祖沂,训导。父璧,母王氏。兄镛,弟钧、镐(知县)、钜(训导)、鎏、镜、钫。子大冲(光禄署丞)、大潜(监生)。”该书编成于万历三十三年,算得上是现存最早的记载天一阁主人范钦生平的详细资料。

“御制策问”,即殿试策题,也就是皇帝(或以皇帝的名义)所出的殿试考题——经史时务策一道。“进士对策”,即第一甲三人进士殿试对策。

明代的殿试策问通常情况下都是先谈经论史,后及当今时务,融经史、时务于一体,故称“经史时务策”。明代时务策内容几乎涵盖了所有国家大事和社会生活。往往策问感时事而发,对策有的放矢,多重实务,颇具针对性与现实性。因而作为珍贵的历史文献,明代的时务策可补正史之缺佚。

因为科举录是记载登科者的名册,在当时具有政府档案性质,故历来受到统治者的高度重视。

万历四年(1576年)正月,监察御史傅应桢上疏指责首辅张居正。一日,神宗皇帝在文华殿听讲完毕,把这道奏疏拿出来让张居正看。疏中提及傅应桢有八十老父,而取出《进士登科录》一查核,他登科时记载的是父亲已经亡故。前后矛盾,神宗皇帝以为欺君,盛怒之下欲对傅应桢施以廷杖之刑,后赖张居正委婉解释乃得一免。

明清以进士登科为登龙门。《登科录》一个重要的作用是登科进士身份的证明。《封氏闻见记》记载,唐代进士张■当初落第时,两手捧着前科《登科记》置于头顶,说:“此千佛名经也。”其企羡登科之心至于如此。

明代科举制度渗透到社会的各个角落,作为进士身份证明的登科录已成为科举时代文人的一种情结。

370种天一阁藏明代科举录全部影印出版

范钦之后,天一阁藏书屡遭劫难,总体上呈递减之势,科举录也不例外。到上世纪四十年代国家接管时,天一阁所藏的7万卷古籍已散失至1.3万卷。

对天一阁藏书的散失,鄞县学人冯孟颛有“五劫说”:一为明清易代,阁书稍有阙失;二为纂修《四库全书》所进呈的638种图书,绝大多数未还;三为鸦片战争中,英军占领宁波,掠去古籍数十种;四为太平军攻占宁波,范氏子孙逃难乡下,游民毁阁盗书出售;五为窃书大盗薛继渭入阁盗书。抗日战争期间,日本侵略军曾登阁虎视,幸而书籍被提前转移到龙潜山中,未遭抢掠。

天一阁藏科举录的大量散出是在“第五劫”。1914年,上海六艺书局老板陈立炎指使大盗薛继渭到天一阁盗书。他自编、油印《天一阁见存书目》,注明卷册数量,提供给盗贼。薛贼手持书目,偷偷潜入阁内。昼则蛰睡,夜则秉烛,按目索书,饥时以枣充饥,历时达半月之久,窃得图书仅善本便有1000余种,其他无数。

贼人将赃物从水路运抵上海出售。范氏后人发现后,禀官究治,薛贼被判处9年徒刑,后病死狱中。但被窃之书除访得两种科举录归阁外,全部散失了。

天一阁几百年来远离尘世,独处一隅,然而,书香所诱,哪里有真正的安宁?

据清薛福成《重编天一阁见存书目》著录,至清光绪十年(1884年)天一阁尚存进士登科录53种,会试录49种,乡试录355种,武举录8种,武乡试录16种,共计481种。

至民国二十九年〈1940年〉,冯孟颛编《鄞范氏天一阁书目内编》著录,劫余的科举录就只剩保留至今的370种。

由于年代久远,又历经岁月磨难,到上世纪80年代,天一阁馆内收藏的421册明代科举录中,被虫蛀咬的有86册,严重虫蛀的297册,破残、霉变、虫蛀、板结兼有的31册,破损书页总数达4万余张。

由于很多书已严重霉变板结成一块“书砖”。修复时首先需要通过“蒸、浸、泡、熏、晾”一整套办法,将板结的纸张小心地分开。由于板结严重,有时一天还揭不下一页纸。

为了尽可能保持明代木刻本的原貌,补书用的最主要材料——纸张,需要尽可能使用古法造出的竹纸。经过反复寻觅和试验,最终在奉化的一个手工造纸作坊中寻到这种特殊的纸。

粘合用的浆糊是用最好的富强粉调制出来的,连装订用的书线也是从苏州专门采购来的纯蚕丝线。

414册破损的明代科举录的修复,整整花了数名工作人员10年的时间。

一直以来,科举录的研究并未受到足够的重视。正如明人宋端仪所言:“《登科录》不过录一时荣遇,故易代之后,多弗传。”由于战乱,又毁失严重,致使存世极少。数百年来,对于登科录,一般的藏书家不藏,目录家不录。

加上天一阁严格奉行“代不分书,书不出阁”的范氏遗训,所藏明代科举录一直置之高阁,无人问津。

其实天一阁所藏科举录在明代即已有名。明无锡人俞宪编《皇明进士登科考》,苦于“各科有缺略,不能衔接”。嘉靖二十九年秋,俞宪在杭州遇到宁波人章贞叔,与章氏谈起此事。章氏说:“我只要替您写一信给范钦,就能得到这些资料。”不久,俞宪果然在天一阁查到了所缺的洪武间3科登科录材料,又补上嘉靖二十九年科,终成十二卷本。

科举终结100余年,学术界开始反思科举对中国1300年的影响,重新评估科举制度的价值。天一阁所藏明代科举录开始受到越来越多学人的重视与世界的关注。

414册破损科举录的修复,尤其是2006年11月,《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》正式影印出版,为全国乃至全世界的相关专家学者提供了极大的方便,对中国科举制度史和明史的研究带来了深远的影响。

现在随着《会试录》、《乡试录》的陆续出版,370种的《天一阁藏明代科举录选刊》已全部影印出版。而古籍数字化项目的启动,让孤独了440多年的古阁重新获得了新生。

·尾声·

夕阳下,天一阁高大的马头墙隔断了浮世喧嚣。历经兵火、磨难,天一阁顽强地屹立在东南一隅。在宁波这座历史名城,它已经成为一种文化象征。

打开那把紧锁藏书楼大门的铜锁,满楼新鲜的微风,吹散了科举文献堆积已久的浮尘。连着千余年的文脉,天一阁掀开了崭新的一页……